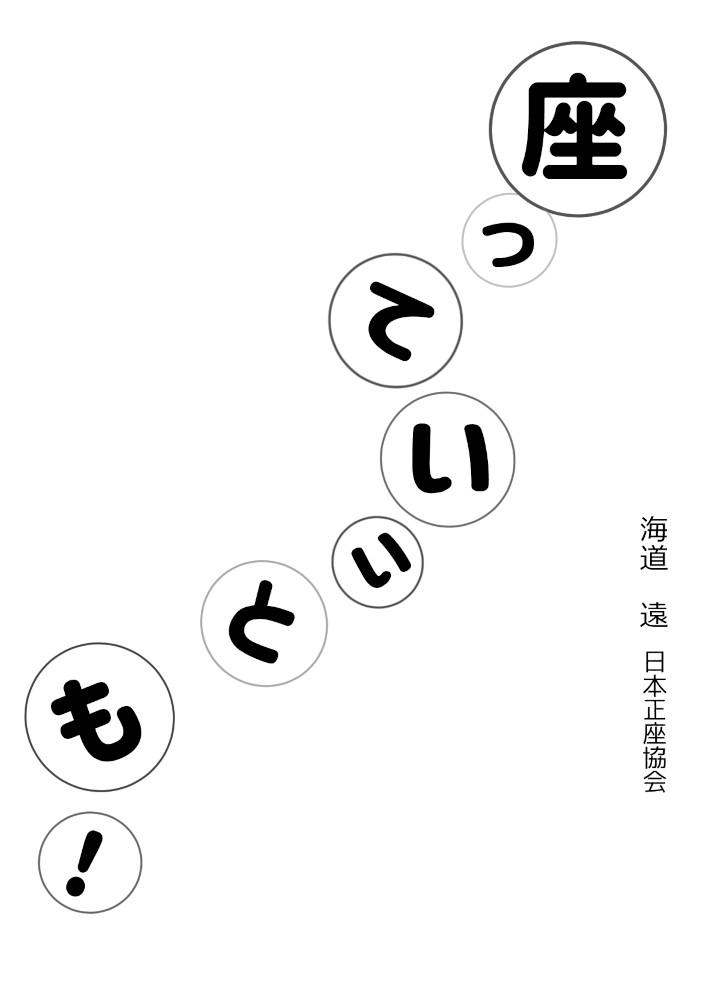

[112]座っていいとも!

タイトル:座っていいとも!

タイトル:座っていいとも!

分類:電子書籍

発売日:2021/02/01

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

ページ数:52

定価:200円+税

著者:海道 遠

イラスト:よろ

内容

茉莉(まつり)は、若い事務職の女性。ある日、仕事帰りにお稽古教室で正座のお稽古をたくさんしてからバスで帰宅しようとすると、バス停の前に、男性が倒れていた。おそるおそるひっくり返すと、日頃から茉莉が大ファンの俳優「絵夢(えむ)」ではないか!

父親も駆けつけ、意識を失ってる絵夢を病院に運ぶ。病院の診断結果は記憶喪失だった。さて?

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/2716858

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

第 一 章 田舎のバス停で

田んぼの真ん中のバス停で降りて、茉莉は、やっとホッとした。

今日も事務仕事の後、通っている行儀教室で正座のお稽古をたっぷりしてきた。が、基本の正座ができないので長引いてしまって、辺りは真っ暗だ。カエルの鳴き声が辺りの田んぼから賑やかに聞こえる。

「お腹すいた~~。早く帰ろう」

家へ向けて歩き出したとたんに、何かにつまづいて転びそうになった。

「いたたっ! 何?」

暗闇で目をこらすと、人間だ。男の人らしいが、うつ伏せで倒れている。

「こんな宵から酔っぱらい?」

そのまま行こうとしたものの、放っておけない。

思い切ってうつ伏せの男に、なるべく触れないようにハンカチをあてて肩をつかみ、表にひっくり返した。

「! ! !」

(夢だろうか? 夢じゃない!)

なんと、そこにうつ伏せで倒れていたのは、紛れもなく茉莉が日頃から大ファンの青年俳優「絵夢」だったのだ!

(ゆ、夢? ?)

(どうして、こんな片田舎に?)

茉莉はケータイの明かりで彼の顔を照らしてみたが、間違いない。いつも映画のスクリーンやテレビや舞台上で見ている「絵夢」なのだ。

整った目元、高貴なお鼻の形、ぷっくりした唇。

夢で何度も見ている顔だ。バスが去った後、誰もいない田舎道――。茉莉はゴクリとツバを飲みこんだ。

「何、この奇跡的な状況! 絵夢が無防備で手の中にいる! 誰も見ていない! 据え膳食わぬは女のハジよねっ」

ぽってりした唇に自分の唇を寄せていった―――。

そこへ、

「茉莉、何、やってんだ?」

茉莉の動きはピタリと止まった。父さんだ! とんだジャマが入ってしまった。

「母さんが、お前が遅いから見てきてくれっていうから、来てみたら」

「電話かメールすりゃいいじゃないの」

「おい、この男、もしかして、絵夢じゃないか!」

「あちゃ~~~!」

茉莉は顔を両手で覆った。

父さんも絵夢のファンなのだ。一度、映画を見てから、

『うむ、こやつは近頃、稀な気骨の入った日本男児だ! チャラチャラしておらん。父ちゃんもファンになってやる!』

『こやつとはなによ、父さん!』

父さんもすっかり夢中になってしまった。それ以来、ずっと一緒にいろんな舞台やイベントにくっついてくるし、茉莉としては、やりにくいったらなかったのだ。

「絵夢さまだよな! どうしてこんな都心から離れたところに」

「こっちが聞きたいわよ」

「チューしとくなら、今がチャンスだな?」

「やめてよ、父さん!」

もみ合ってるうちに、

「ふたりとも、何をやってるのっ」

今度は母さんがやってきた。絵夢を見て、目を飛び出させた。

「し~~! し~~~!」

「し~~! 声出しちゃダメよ、母さん!」

茉莉と父さんは必死で母親の口元を抑えつけた。

「と、とりあえず、家まで運ぼう。父ちゃんがおんぶする」

長身でがっしりしている絵夢を負ぶうのは大変だが、父さんは汗をいっぱいかきながら自宅に運んだ。

庭から茉莉の愛犬の秋田犬のヨモギが吠えている。

「ヨモギ! ちょっと静かにして! お願い」

ヨモギは走り寄ってきて、父さんに負ぶわれてる男の腕をクンクン嗅いでから、お利口に静かになった。

父さんはとりあえず、絵夢を自分のベッドに寝かせる。

「父さんのベッドに寝かせるの?」

「いいだろう。妬くな、妬くな。父さんのベッドに絵夢のいい匂いがうつるんだぞ」

「父さんの加齢臭がうつったらどうするのよっ。それより、大丈夫かしら。救急車呼ばなくちゃ」

茉莉と父さんは代わるがわるに、絵夢の口元に手をかざしたり、胸に耳をつけてみたりした。

「呼吸や鼓動は大丈夫みたいよ」

「しかし、医者に見せなきゃな……」

第 二 章 病院にて

父さんの車で病院に運ぶことにした。

額に乱れかかった絵夢の美貌がなんともいえない。もう一度、父さんが負ぶって車まで運んだ。救急診療のある病院には連絡済みだ。

救急口に運び込まれた絵夢は、ストレッチャーで検査室へ移動された。父さんは診察申し込み書に、彼を「甥」として記入した。ちょうど同じ年代の甥がいる。

「ちょっと、父さん、良平くんの名前を?」

言いかけた茉莉は、慌てて口をふさいだ。

血圧、眼球反応、CTスキャンなどひと通りの検査を終えたが、まだ意識が戻らない。

医師が茉莉と父さんのところへ来た。

「脳震盪を起こしただけなので、すぐに意識は戻ると思われますよ。甥御さんは、何かケンカでも?」

「脳震盪……? ああ、ちょっとおやじさんともみあったようです。叔父の私が連れてきました」

ストレッチャーで病室へ運ばれた。

「ちょっと、父さん。おかしいと思わない?」

茉莉がひそひそ声で言う。

「どうして絵夢が、うちの近くの田んぼの真ん中で倒れてたのよ」

「こっちが聞きたいわい」

ふたりで言い合いしているうちに、傍らのベッドの上の絵夢の眼が開いていることに気づいた。ぱっちりと、まつ毛の長い大きな瞳だ。

「あ、気がついた」

絵夢の顔がちょっとしかめられた。それから、茉莉と父さんを見つめ、

「ここはどこ? あなた方は?」

「ここは病院よ。あなたは道端に倒れていたの」

茉莉がおそるおそる言った。

「あなた、絵夢よね? 俳優さんの」

「僕の名前? ……? ?」

「そうよ。絵夢よね?」

ぱっちり開いてはいるが、眼の光がうつろだ。

「……わからない。僕は……名前は。どこにいたんだ。何をしてたんだ。何もわからない」

「ええっ? わからない?」

もう一度医者が呼ばれて、翌日、脳の精密検査が行われることになった。

退社時間を待ちかねて、茉莉が病院へ駆けつけると、病室には絵夢の姿はなかった。看護師が飛び出してきて、主治医とかまびすしくやり取りしている。

「どうしたんですか。昨夜の患者はどこに?」

茉莉が息せき切って尋ねると、医者が、

「彼は記憶喪失です。少し目を離したすきに病院を抜け出した! 申し訳ありません。私共の責任です」

「私共の責任ですで、すむかっ!」

駆けつけてきて、頭にカッカ来た父さんは医師にくってかかったが、茉莉が腰に抱きついて止めた。

建物を飛び出して、絵夢の姿を探し回った。夕方の病院まわりは見舞客も絶え、待合室がざわざわしているだけだ。庭に出ても人影は少ない。もう陽は没しようとしていた。

ふと、病院の最上階を見上げた茉莉は、目指す人影を発見した。

「絵夢!」

必死でエレベーターで屋上に向かった。

「絵夢!」

良かった。屋上の椅子に病院のパジャマ姿のまま座っていた。

第 三 章 お行儀教室へ

記憶がないという以外、何も異常なしなので、絵夢は退院することになった。

警察から絵夢の所属事務所へ連絡してみたところ、事務所の返事は、

「絵夢はただいま海外ロケに行っていて、日本を留守にしています」

という返事だった。

「日本を留守にしている? じゃあ、この青年はいったい誰なんだ?」

茉莉も父さんも、改めて絵夢をじろじろ見て、首をかしげるばかりだ。

「どこからどう見ても絵夢だがなあ」

「でも、証明するものがないわよね」

「よ、青年。何か、思い出したことないか?」

彼は天井を眺めて考えてから、首を横にふるばかりだ。前髪がハラリと落ちかかるところまで、絵夢そのものだ。

「お仕事はどんなことしていたとか、家はどこにあるとか」

「ご家族はどんなことをしていたとか」

「何も。うう、頭が痛い」

絵夢が頭を抱えだしたので、ふたりは慌てた。

「ごめんなさい。ここまでにしましょうね。ここでゆっくり療養していって下さいな」

というわけで、絵夢そっくりの青年は茉莉の自宅に住み、療養することになった。

絵夢なのかどうか判らないが、茉莉は絵夢そっくりな彼に接すると、ドギマギせずにいられない。

そのうち母さんが言い出した。

「元気そうだし、茉莉、あなたの行儀教室へ連れて行ってあげたら?」

「行儀教室へ?」

「ええ。茶道もあるのだもの。きっと気分転換と落ち着いた気分になれるんじゃないかしら」

「そうねえ」

絵夢に、茶道の写真を見せた。

「これ、茶道です。やったことありますか?」

「いや、やったことはないけど、見たことはあります」

「そう! じゃ、明日にでも行ってみましょう」

母さんは、青年の年代向きの洋服をそろえた。母さんのセンスなので、かなりダサかったが。

翌日、茶道の師匠は茉莉と青年を待ち受けていた。

広い玄関に和装の師匠が迎えに出てきた。

「いらっしゃい。まあ、本当に絵夢さん、そっくりねえ。なんてお呼びすればいいかしら」

「そっくりだから絵夢さんでいいじゃないですか」

お稽古の部屋へ行くと、新しく若い男性がお稽古に加わると聞いていたお弟子さんたちは、熟女も若い女性もざわざわしていた。

しかも、俳優の絵夢とうりふたつの二枚目ときている。

「お茶は初めてでいらっしゃるの?」

「教えてさしあげますわ」

パンパン!

師匠が手を叩いた。

「お茶のお稽古の前に、まず正座の正しい座り方です」

弟子たちはすごすごと引き下がった。

「いいですか? まず背すじを真っ直ぐにして立ち……」

師匠が絵夢の傍らについて指導した。

「膝をついて。おズボンの膝のシワは伸ばし、スカートの場合は膝の内側に折りこみます。そして、かかとの上に座る。両手は膝の上に乗せて。はい、これで……」

正座できた、と思った瞬間、絵夢の身体はのけぞって倒れてしまい、障子にぶつかって破れてしまった。

「だ、大丈夫ですか? 絵夢さん!」

慌てた師匠に腕を引っ張られて畳の上に戻った絵夢は、肩で息をしている。

「すみません。僕は昔から正座が苦手で……どうしても後ろへ転んでしまうんです」

「まあ、茉莉さんのように膝が太いわけでもないのに?」

茉莉はドキリとした。

「よろしい。こうなったら、日本の作法、生和流師範の名にかけて貴方を正座できるようにしてみせます」

師匠は座布団をはさんだように豊かな胸をドン! と叩いた。

第 四 章 正座できた!

「絵夢くん、まずいことになったなあ」

茉莉の家の座敷の隅で、父さんが彼に耳打ちしている。

「計算外でした。お行儀教室へ行くことになるとは。僕は本当に正座ができないんですよ」

「実はうちの茉莉も正座ができないんだ。ま、あのももの太さだから窮屈なのは分かるが、絵夢くんの脚はスラリとしているのになあ」

「師匠の猛特訓が始まりました。正座できるまで解放されるのは無理でしょう。困ったな。この『ドッキリ』の仕事は一日で終わる予定だったのに」

「オレが娘に本物の絵夢くんに会わせてやりたくて、『スーパードッキリ』に申し込んだばかりになあ」

「あの医者は? 僕を記憶喪失と診断下したお医者は?」

「仕掛け人だよ。家族もいないのに入院させるわけないでしょ」

「わああ、今頃、仕事現場は大騒ぎになってるだろうな」

茉莉が自宅で手伝っても、絵夢の正座はできないままだ。

「身体の軸がしっかりしてない、わけないわよね。テレビで見てる、あれだけ激しいダンスもできるんだから」

茉莉も首をかしげるばかりだ。

茉莉の家の愛犬、秋田犬の雄犬ヨモギは、すっかり絵夢に懐いてしまった。

ヨモギと庭で駆け回って遊んでいる最中に、居間にある電話にマネージャーから突然、電話がかかってきた。

『座っていいとも!』という番組がある。それは、いつどんな場合でも正座して、すぐに電話に出なくちゃいけないルールがある。

それも本人の知り合いから、いきなり電話がかかってくるのだから、断るわけにはいかない。正座している証拠写真は誰かが撮影するか自撮りするかになっている。

「今、お宅に絵夢がおじゃましてますよね? 実は『座っていいとも』から電話を頂戴しましたので、すぐに電話に出してほしいのですが」

母さんはびっくりした。

(やっぱりこの青年は、絵夢だったのね!)

「絵夢くん、絵夢くん、マネージャーさんから電話! 『座っていいとも!』からですって!」

あたふたと庭にいる彼を呼んで受話器を渡すと、芝生の上にカンペキに正座して受話器を受け取った。

「絵夢くん、正座してるじゃないの!」

「あっ!」

正座できた! 電話にびっくりした反動で正座ができてしまった!

絵夢は自分でも驚きのあまり、ぼうっとしていた。

母さんが急いで証拠写真を撮り、どうにか電話を済ませた。

ちょうど、家で仕事していた茉莉も縁側に飛び出してきた。

「やっぱり絵夢くんだったのね!」

「ごめん。これ、ドッキリだったんだ。茉莉さんがボクのファンだっていうことでお父さんが申し込まれたそうなんだ」

彼は改めて地面に額をつけて詫びた。

「まさか記憶喪失の設定になってるとは知らなくて。お医者さんもスタッフだと思う。僕もドッキリに騙されたんだ」

「まあ、お医者さんまで」

「行儀教室に通うことになるとも思わなくて。ホントに正座ができなかったんで慌てたよ」

「今、できたわよね?」

「びっくりしたはずみだと思う。生まれて初めてだよ」

茉莉に驚きと嬉しさと、父への腹立たしさが同時に襲いかかってきた。

今さら、絵夢を目の前にしても握手やサインを求める気もしない。

しばらく同じ屋根の下で暮らしてたんだから。暮らしてたんだから?

茉莉は大赤面する。

(暮らすどころか行儀教室でさんざん身体のあちこちを触りまくったわ!)

気絶しそうになった。

第 五 章 「座っていいとも」その一

人気番組「座っていいとも」は、ベテランタレントの、オモリ氏が司会していて、毎日ゲストが呼ばれる。そのゲストが次の友人だか知り合いだかを選んで次の日にスタジオに来てもらうことになっている。

絵夢は翌日、「座っていいとも」に出演し、スタジオに設置された畳の上に正座したオモリ氏に迎えられた。ゲストも正座しなければならないから、ちょうど正座できるようになってグッドタイミングだったのだ。

「最近、知り合いのお宅で秋田犬と友達になりました」

近況をしゃべり始めた。

「秋田犬と友達に?」

「はい。まだ生後三か月なのに、でかいんですよ。僕と同じくらいの体長で上に乗っかられると動けないくらいです。でも、可愛い」

「秋田犬ねえ。そりゃ大きいでしょ」

「それも、虎毛という黒いまだらと白い毛が半々の種類なんです」

「真っ白や薄い茶色はよく見るけどねえ」

「よだれの量が半端なくて。顔じゅうべとべとになります」

「わっはっは。そりゃ、犬好きには嬉しいけどねえ。それでも遊ぶわけ?」

「全然、構わないですよ。むしろ嬉しいです。小さい頃から動物は大好きですから」

「イグアナも?」

オモリ氏から鋭く質問されて、苦笑しながら、

「イグアナも大好きですよ」

「そりゃ、ありがたいね!」

スタジオに笑いが渦巻いた。

「で、次のゲストは誰にします?」

オモリ氏が尋ねた。

スタジオが「え~~っ」とどよめく。蛇足までに、これは「もう終わりなの?」という意味の「え~~?」だ。

「え~~って言われても、時間なの」

オモリ氏が苦笑いしながら腕時計をかざして観覧席のお客さんたちに見せた。

「えっと。さっき言ってた秋田犬のヨモギくんを」

「え、秋田犬を呼ぶの?」

オモリ氏が笑いながら乗り出した。

「ヨモギくんだけじゃ来れないと思うので、飼い主の方と一緒に」

「飼い主の方とね! それは、芸能界のお友達?」

「いえ、お行儀教室の先輩の、茉莉さんという方です」

「え、素人の方?」

オモリ氏もしばし、唖然とした。

「ヨモギくんの付き添いということで。ダメですか?」

「いや、主役はヨモギくんなんだからいいでしょう。しかし、こりゃ異例だな~~。じゃ、電話はヨモギくんの代理ということで飼い主の茉莉さんにかけるの?」

「はい!」

屈託ない笑顔で絵夢は答えた。自分のスマホを取り出し、

「もしもし、もしもし。あ、僕、絵夢ですが、茉莉さん?」

茉莉がびっくりして自分のように正座できるようにならないかと期待したのだが、そうはならなかったようだ。

『はい、茉莉です』

わかってはいたものの緊張した茉莉の声が受話器を通して聞こえた。

「実は今、『座っていいとも』に出ていて、明日、ヨモギくんと一緒にここに来てほしいんですが」

「あ、は、はい」

「じゃ、正座した写真送って下さい! ヨモギくんと一緒にね」

ヨモギと茉莉の並んで座った写真が送られてきた。確認したオモリ氏が頷いた。

「はい、オーケーです。ヨモギくん、茉莉さん、明日来てくれるかなっ?」

「いいとも!」

固くなったまま、茉莉は返事を返した。ヨモギが理由をわかってるように嬉しそうにおんおん吠えた。

大ピンチだ。茉莉は正座ができないままだ。

戻ってきた絵夢がなだめる。

「君からは、行儀のお師匠さんを呼んでくれればいい。僕からお願いしておいた。お師匠さんならお顔も広いだろうから、数人を通過して芸能人に戻るだろう。ヨモギくんと君に迷惑をかけてしまいました」

改めて頭を下げた絵夢に、茉莉は慌てた。

「ご迷惑をおかけしたのはこちらの方です。父さんがスーパードッキリに申し込んだことから調子にのってしまい……」

「それも、元は、茉莉さんが僕のファンでいてくれたから」

「そりゃ、絵夢は、私の……」

そこで、二人は吹き出した。話が堂々めぐりでいつまで経っても終わらないからだ。

第 六 章 「座っていいとも」その二

翌日、十一時に「座っていいとも」のスタジオ入りのため、茉莉とヨモギは支度に手こずっていた。

「茉莉、正座のお披露目に行くのよ。お願いだからお振袖を着ていって」

「ええ? いやよ。着物なんて面倒で。絞めつけられるし、そうでなくても心臓が破裂しそうよ」

「じゃあ、母さんも一緒に行くわ。あなたとヨモギだけでは心配で」

「好きにしてちょうだい」

「そんなこと言って。あなた、肝心の正座ができないのよ。ちゃんと務めが果たせるの?」

「もう、母さんは黙っておいて!」

茉莉は口を「へ」の字に曲げて、ヨモギに新しいハーネスをつけ、テレビ局からの迎えの車に乗りこんだ。

(こうなりゃ、ままよ!)

時間になり、楽屋に待機していた茉莉は、ガチンガチンに緊張しまくっていた。

アシスタントディレクターの人が手順を説明に来た後、

「そろそろです」

と告げに来て、ついにオモリ氏のお呼びの声がした。

「昨日の絵夢くんからのご紹介です。秋田犬のヨモギくんと飼い主の茉莉さん! どうぞ!」

カーテンが開いて、畳の上で正座して待っているオモリ氏の前に、茉莉とヨモギは進んだ。

艶やかな娘らしい薄紅色に吉祥柄の刺繍がたくさん施された晴れ着姿。そっと畳の上に進み、普段からお稽古で習っている正座の手順をおさらいしながら小声に出した。

(背すじはまっすぐ。そして膝をつく。着物の裾は膝の内側に折り入れて、かかとの上に静かに座る。両手は力を抜いて両膝の上に……)

静かに正座―――できた!

ヨモギも、ぴったりお行儀よくアゴを上げて茉莉の隣に座った。

「い、今のは?」

オモリ氏が興奮して膝を乗り出した。

「私が日本のお作法教室で習った正座の作法とまったく同じなんですがねっ」

「はい。私も毎週お習いしているお行儀教室で師匠から教わったとおりです」

正座できたことで茉莉もドキドキしたまま答えた。

「ヨモギくんも、凛々しく正座してますね!」

ヨモギはスタジオの大勢の人たちやスポットライトにも怖けず堂々と、茉莉にナイトのように付き添っている。

思わず、スタジオ観覧者から拍手がわいた。

母さんも最前列で大きく拍手していた。

第 七 章 密着取材

思いがけず、「座っていいとも」のテレビ局から正座修行中の茉莉の稽古を密着取材させてほしい、なんて言ってきた。

絵夢は即座に断った。

「お断りします、これ以上、茉莉さんたちにご迷惑をおかけすることはできません」

しかし、茉莉が「やります」と言い出した。

「絵夢の仕事予定をさんざん遅らせたことを償えるのなら、正座を完璧にできるまで頑張ります!」

「そうだよ、お前、頑張れ!」

父さんが横から言った。

「何、言ってんのよ。元はというと、父さんがスーパードッキリに申し込むからでしょ!」

「いや、お父さんのせいじゃないよ。ドッキリの仕事を引き受けた僕にも責任があるんだから」

絵夢はどこまでも謙虚だ。

「大丈夫よ、私も正座を完璧にできるようになるなら、密着取材もいい刺激になるかもしれないから。やってみるわ」

「そうかい、茉莉さんがそう言うのなら」

絵夢は黙りかけて、何か思いついたようだ。

「茉莉さん。自分で納得できる正座ができたら、僕にお茶を点ててくれないかい?」

「え?」

茉莉の心臓が跳ね上がった。

絵夢にお茶を点てる! それを想像しただけで夢の世界にいるみたいだ。同じ屋根の下に何日か暮らしていたが、お料理だって一回も作ってあげていない。母さんが作って、彼が手伝っていたのを見ていたくらいだ。なのに、彼にお茶を点てるなんて!

(私のおバカおバカ!)

消えたくなったが、気を取り直して密着取材に向けて覚悟を決めた。

密着取材のディレクターが改めて挨拶に来た。

生和流のお師匠さんも、無事に「座っていいとも」出演を終えて、茉莉の正座と茶道を集中特訓することになった。

「茉莉さん、絵夢さんにお茶を点てること、励みになると思って提案して下さったんだと思うわ。頑張りましょうね」

「は、はいっ」

お稽古に出かける時から密着取材のスタッフがついているので、茉莉は毎日、小紋を着て通った。母さんもせっせと着物を選んで用意するのが日課になった。

一週間後に、正座を完璧なものにし、絵夢にお茶を点てるのが目標だ。

まず、正座を徹底的にお稽古する。

「テレビ出演の時みたいに肝を据えれば正座できるのですから、大丈夫、できますよ」

「はい」

「背すじを真っ直ぐにして、今、あなたは落ち着いているんだ、と心の中で繰り返してごらんなさい。とても落ち着いている……。手のひらに集中して。手のひらは温かい。温かい。今度は足の先に意識を集中して。足の先もだんだん温かく感じる。そして心臓は正常に動いている、胃腸も正常に動いている。私は今、落ち着いていてとても健康なんだと思うのよ」

「先生、これは……マインドフルネスみたいですね」

「正座は心を落ち着かせてくれるから、マインドフルネスと似た効果をもたらせるはずです。さあ、いつもの順に正座してみて下さい」

茉莉はそっと、背筋を伸ばし、着物を膝の内側に折りこんでかかとの上に座った。

「できたわ……」

「そう。それでいいのよ」

茉莉は長い間のコンプレックスが溶けていくのを感じた。

茶道も、今まで正座ができなかったために、茉莉はお稽古できていなかった。お茶道具を用意する師匠を手伝っていただけだった。

一から丁寧に教わり、繰り返し練習した。

初心者そのものの茉莉に「亭主」を務めさせるのは、かなり無謀だがやらねばならない。

「頭を空っぽにして、繰り返し所作に集中するのですよ」

「はい」

茶道の一連の所作を、繰り返し練習する。袱紗(茶器を拭く赤い布)の持ち方は何度も間違えた。手順もすぐに間違える。

「焦らないで。今頃、絵夢さんもお茶のいただき方をお稽古されているはずですよ」

師匠が微笑んだ。

「そうでした。私、自分がお茶を点てることばかり考えていて。いただき方もお稽古しなきゃならないんですね」

心構えをちゃんとした。

スタッフが微笑みながら一部始終を撮影していた。

亭主は、茶事の際、茶事に招いたお客さんを接待する。招く側なので、そのお茶会の趣旨にふさわしい改まった装いが必要である。 着物は師匠と母さんが相談して相応しい和服を用意してくれた。紫と薄紅色の桔梗柄のあでやかな和装である。茶席の中では、常に控えた立場となり、正客に尋ねられたお道具や、お抹茶、お菓子などの銘や茶会の趣旨の説明をしなければならない。

お抹茶やお菓子について、茉莉は家に帰ってもたくさん勉強した。

専門書を読書している様子や、師匠と当日の床の間に飾る「お軸」を選ぶところも取材のカメラが撮影していた。

正客はお茶会に招かれたお客さんの代表となる人だが、今回は、絵夢ひとりだ。招かれたお礼を言ったり、タイミングに合わせて当日に用意されているお抹茶やお道具、お軸やお花について尋ねる。

飛ぶように日は過ぎ、絵夢にお茶を点てる日がやってきた。

第 八 章 ひとりのためのお茶会

絵夢と会うのは一週間ぶりだった。

しかも、お茶席に現れた絵夢は、藍色の和服姿だ。

ひと目見るなり、茉莉はいつもより、ポウッとなってしまいそうだったが、師匠が名前を鋭く呼んでくれたので正気を保った。

ぎこちないながらどうにかお茶を点て、絵夢の前にお椀を正面向けて出した。

「お点前ちょうだいいたします」

絵夢は清々しく一礼した。

お茶碗を右手でとって左手にのせてお茶に対して、

「いただきます」

右手を縦にして茶碗を持って、時計回りに二回茶碗をまわす。そしてお椀の正面をはずして飲んだ。

「あれ?……」

茉莉が気づいたことがあった。師匠を見ると、変わらず微笑んでいる。

お茶会は無事終わった。茉莉は、亭主として絵夢をお見送りした。

「ありがとうございました」

絵夢は、黙って微笑んだまま迎えの車に乗りこんだ。

テレビの密着取材もようやく終わった。スタッフが機材を肩に乗せて帰っていく。

「ありがとうございました。いい番組ができそうですよ」

ディレクターが愛想よく言い残した。

「ご苦労様でした」

見送ってから、お茶室には茉莉と師匠だけが残った。

床の間の秋桜が、お茶会の始まる前と同じように愛らしく咲いている。

「絵夢は……いえ、絵夢さんは、茶道の心得があるように思えました」

「あなたも気づいた? とっても心得のある、修練を積んだ方のお客としてのお作法をこなしておられたわ」

「じゃあ、正座なんてお手のもののはず」

師匠は深くうなずいた。

茉莉は、自宅へ急いだ。帰るなり、

「父さんは?」

「父さんは、ヨモギと散歩よ。いつもの河原でヨモギを自由に走らせてると思うけど、どうかしたの? 密着取材は無事に終わったんでしょうね?」

「そのことは後でね!」

着物の裾をたくし上げて走り出す。土手へ登り、はあはあ息をしていると、夕暮れの土手の上に着物姿で立っている人影に気づく。絵夢ではないか。

秋の夕暮れ、河原のススキがいっせいに風に波打ち、絵夢の髪の毛もはらはらと乱した。しかし、彼は微笑んで待っていた。

「あ、あのう」

「君のききたいことは分かってる。ごめん。僕は本当は正座が出来たんだ。お父さんがドッキリに申し込まれたのは、娘の君がいつまでたっても正座できずに困っていると知り、僕を指名して一緒にお稽古させてくれたんだよ」

「そ……そうだったのね」

茉莉の目頭が熱くなり、涙があふれてきた。

土手の下の河原では、父さんと、走り回るヨモギが見える。ヨモギがじゃれつき、父さんの大きな笑い声が土手の上まで届いた。

「私ったら、そんなことも知らずに、いつも父さんにひどいわがままを言ってたわ」

「さ、早く父さんのところへ行っておあげ」

茉莉が涙を拭いて何度もうなずく。また小紋の裾をからげて行こうとした。

「あ、茉莉さん、待って」

「?」

振り向くと、絵夢が照れ臭そうに頭を掻きながら、

「また、遊びに来てもいいかな? ヨモギと遊びたいから」

茉莉の胸が父親の時とは違う温度で、じいんと熱くなった。涙をゴシッと腕で拭き、大声で答えた。

「いいとも! ヨモギと一緒に正座して待ってるわ」

![[210]正座先生ギャラクシーと星が丘高校茶道部](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)