[142]第20話 盛者必衰

発行日:2010/10/17

タイトル:第20話 盛者必衰

シリーズ名:やさしい正座入門学

シリーズ番号:20

分類:電子書籍

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

販売価格:100円

著者 :そうな

イラスト:あんやす

金澤暁夫

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/3177740

本文

――私たちが今、イメージする着物とはほど遠く、浴衣に近い感じがします。

しかも、ゆったりしているので、アグラでも立て膝でも不自由もしそうにありません――

思えばこれまで、日本の文化と称されるものに対し、疑いの目を持ったことはなかった。例えば、夏祭りで着る涼しげな浴衣。

星の綺麗な夜に浴衣を着て縁側に座り、手入れのされた庭で子供が花火をするのを見る。それは、まるで夏の風物詩のよう。長い伝統を想わせるような、幸せの時間。

だが、それはいつからだろうか。よくよく考えてみれば、着物だって最初から完成されていたわけではあるまい。そこには、世の中が流転するように、今とは異なる暮らしがあった。その大きな変化が、冒頭の文である。アグラでも立て膝でも不自由をしない和服……。一体それは、何なのか……。

「日本人の座り方に大きな影響を与えたものの一つに、着付けの変化があります」

著者の本からの引用である。確かに、衣服や環境が変われば姿勢も変わるだろうことは推測できる。しかし、着付けそのものが変化していたとは、一体どういう事だろう。著者は、こう記している。「着物は本来、日常着です。今、私たちが洋服を着るときのように、昔の人は毎日、ごく当たり前に着物を着ていました。とすると、当然、自分で簡単に着られ、着物を着て楽に動けることが着付けの前提になります」

なるほど、そうなのだ。現代で「着付け」と聞くと、何度かお教室に通わなくては一人で着られないような感覚がある。しかし、日常着であった昔の人たちが今と同じ感覚であったら、着物を着るだけで時間を要し、日常に差し障ってしまう。

更に、士農工商を考えると、ほぼありえないのだ。大奥や高貴な身分の人間ならまだしも、これから汗水垂らして畑を耕そうというような人間が、今日のような正装ともいえる丁寧な着付けをするはずがない。一口に着物といっても、その衣服自体に変化があったということだ。

「まずは、古墳時代の着物について見てみましょう」

時代は、古墳時代までさかのぼる。

「埴輪を見ると、5,6世紀の古墳時代の男性はズボンをはき、女性はスカートをはいていたことがわかります。それが、7世紀に入ると徐々に隋や唐の文化が流入してきて、唐衣という中国風の着物や朝鮮半島の影響を受けた着物が見られるようになります」

なんと……これは、現代の洋風スタイルではないか! つまり、私たちは欧米の洋服文化が入ってくる前に、既に洋服のような埴輪ファッションを着ていて、途中で着物文化になったものの、また欧米の洋服にすんなり変更できたのは、元来の埴輪ファッションのお陰だった……!? などと興奮してみたものの、歴史はそんなに単純なものではないはずだ。次へ進もう。

「奈良県明日香村の高松塚古墳(近年、奈良時代が始まる直前の古墳と確定)には、壁画『女子群像』(飛鳥美人図)などが描かれています。当時の高句麗の壁画と類似する点が多く、女性の服装はチマ・チョゴリによく似ています」

「これなら、アグラや立て膝をするにも、窮屈なことはありません。高松塚古墳の壁画に描かれているほどの人物ですから、身分は高いはずです。高貴な身分に属する彼女達も、アグラや立て膝をしていたと考えることは、自然なことのように思います」

図1:『女子群像』高松塚古墳 資料館 パンフレット

図1:『女子群像』高松塚古墳 資料館 パンフレット

ここでズボンやスカートは消え、チマ・チョゴリのようなゆったりした服装が出てきた。だが、「そうかそうか、でもこれは『女子群像』でしょう? 男性の服装はどうなの?」と、気になってしまう人もいるだろう。事実、私は気になる。記憶の限りでは、学生時代の歴史の授業でも『女子群像』の資料しか見かけたことがなかった。そこで、期待をしないで調べてみたところ、こんなものを見つけた。『男子群像』。

(図2:『男子群像』。高松塚古墳 資料館 パンフレット)(しかし、男子群像は入り口近くのため盗掘時の土砂で変色し、女子群像よりハッキリしない。)

(図2:『男子群像』。高松塚古墳 資料館 パンフレット)(しかし、男子群像は入り口近くのため盗掘時の土砂で変色し、女子群像よりハッキリしない。)

いやぁ、良かった、良かった。これで男女平等だね。(などと自分で述べておきながら、こういう場の男女平等って何だろう、と考えてしまう瞬間である。)

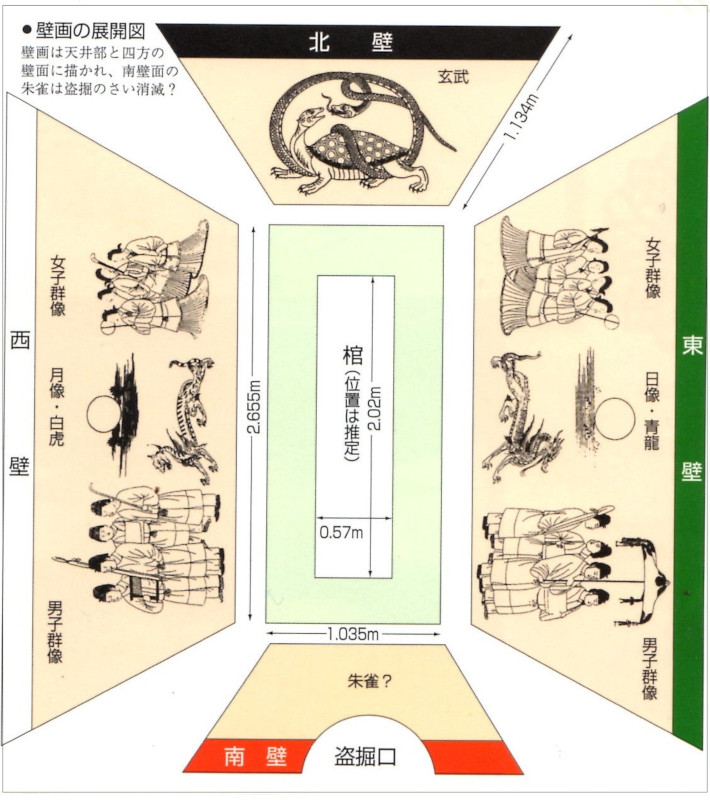

古墳内は、このような作りになっている。

(図3:古墳内部 高松塚古墳 資料館 パンフレット)

(図3:古墳内部 高松塚古墳 資料館 パンフレット)

ここには、男女の図の他に、四獣もいた。朱雀・白虎・青龍・玄武のこの四神が出てくるだけで、何だか格段に豪華な気がしてくる。(とはいってみたものの、朱雀は盗掘の影響で確認されていないという)

それにしても、『女子群像』と『男子群像』については、もっとマシな名前はなかったのかとも言いたくなる。なぜなら、そのままだからだ。辞書で【群像】を引くと、【人間の集団的行動を主題として描いたもの】とあるが……つまるところ、あれらは『女の群れ』、『男の群れ』である。もしかしたら、第一発見者は「おぉ、女子の群れじゃぁ~」などと口走ってしまい、それをそのまま記録されてしまったのだろうか。それとも、名づける時に何とも良いネーミングを思いつかなかったから、こうなったのか。ならば……と、私も考えてみたが、コンパクトに表すと「女子像」、何人もいるから、「女子群像」と、やはり同じ境地に至ってしまった。とほほ。

だがしかし、「群」というところが、どうにも動物的な感じがするのだ……。もういっそのこと、「女子数人像」や「女子三、四人像」でもいい気がする。ああ、これだって群れには変わりないじゃないか、これだから私のネーミングセンスは……。いけない、話が大幅にブレたので、今はこれについては黙ることにしよう。とにかく、この時代は、このような現代の着物とも洋服ともつかぬ格好をしていたということだ。

次に、著者は平安貴族の女性の服装について記している。平安の貴族の格好といえば、有名な『十二単(じゅうにひとえ)』である。

「十二単は、正式名称を五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)、または女房装束といい、実際には十二枚、衣を重ねているわけではありません」

なんと……「十二単は重い」という情報が頭にあっただけに、私はしっかりと十二枚着込んでいるものだと思っていた。そんな12枚もの重みに耐えなければいけないなど、昔の女性は、見えないところで(はたまたお洒落をすることが)大変だったのだな……とも思っていた。私の学生時からの十二単の知識が間違っていたのは明白となったワケだが、それにつけても実際に十二枚着ていなかったのは少々驚きであった。

しかし、重かったという事実は、本当のようだ。著者は、その着方について、こう述べている。

「小袖の上に袴をつけ、単、袿(うちき)を重ね、その上に打衣(うちぎぬ)、表衣(うわぎ)、裳(も)、唐衣(からぎぬ)を着ます。これらを全て着ると、20キロほどの重さになるといいますから、かなりの重さです」

色々な名称が出てきた。「袿」とは珍しい言葉なので調べてみたら、どうやら「内着」のことのようだった。これらは、漢字こそ難しく古めかしい雰囲気を放っているが、音にして見ると……何か、現代の洋服の呼び方と似たものがある。全然違う文化だと安易に考えていただけに、現代へ繋がる時代の変化が、いよいよ面白くなってきた!

そして、そんな十二単の重ね着の意味を、著者はこう考えている。

「この時代の気候と貴族の住宅である寝殿造りと関係があったのでしょう。寝殿造りは、基本的に板間です。こうした住宅環境では、とりわけ冬季はしんしんと底冷えするほどの寒さだったはずです。そのため、何枚も重ね着する必要があったのだと思います」

なるほど、理にかなった服装である。特別なことを考えていない限り、誰も好き好んで20キロの服装をしようとは思わないだろう。20キロなんてちょっとしたトレーニングになりそうだ。

そういえば、十二単の構造はどうなっているのだろう。私は、現代の着物のように、スカートのようになっていると思っていたのだが、著者のこの一文に、意外な事実を知る。

「十二単で注目したいのは『袴』です。袴は、着物を着た上からはき、腰から下を覆うゆったりとした衣服です。平安初期までは、この袴を素肌に直接はいていたといいます」

十二単といえば、中はお姫様のようなドレススカートになっているイメージがあった。だが実際には、その下は袴……ズボンのような作りになっていたというのだ。

(図4:『百人一首手鑑』(持統天皇)『狩野探幽』展 絵葉書)

(図4:『百人一首手鑑』(持統天皇)『狩野探幽』展 絵葉書)

この図で、なんとなくお分かりになるだろうか。膝の部分の衣服が二つに分かれ、袴のようになっている。なんということ……十二単に袴なんて考えたこともなかった。これまで生きてきて、学校の資料集やTVなどで色々とお目にかかる機会はあっても、全く気づくことはなかった。そこには、ちゃんと袴が描かれているのに……――

「先入観って、すごいなぁー」と、驚くと同時に反省した瞬間であった。直接穿いていたという事実は、時代も時代なので、あまり追求せずにそっと置いておくことにする。

さて、ここまでに出てきた二つの時代のどちらの服装も、アグラや立て膝の可能な服装であった。だが、忘れてはいけない。上記の全ての服装は、「上流階級の服装」である。ならば、その他はどうなのか。著者は、こう記している。

「大多数を占める庶民は、もっとずっとラフな格好をしていたと考えられます。しかし、平安時代の庶民の服装については、資料があまり残っていません。それどころか、現存する庶民の衣服に限れば、江戸時代までかなり少ないのが現状です」

そんなぁ……これでは比較ができないじゃないか……と思った。

「なんで貴族の生活しか残ってないのさ」と、ブツクサ言ってみたところで、「だって、普通の人の生活が書かれているような文献、誰が読みたいのよ」と、返って来るだけだ。ヤケになって「私よ!」と叫んでみたところで、百姓が畑仕事をひたすら続ける文献が、今日まで読み継がれているとも思えない。マニアもいいところだ。そうだ、マニアなら持っているかもしれない……が、それはまたの機会に考えよう。

資料の少ないそんな中ではあるが、著者は、13世紀に描かれた絵巻物『西行物語絵巻』に、庶民の姿も散見されていると記している。

「たとえば、井戸端で洗濯物をする女性が見られます。彼女は、子供を背負ってから筒袖の着物を着て、その裾を腰ひもに挟み込んでいるのがわかります」とある。

どんな格好なのだろう? パッと思いつくのは、阿波踊りの衣装……着物の裾をからげるような着方だろうか。だが、あくせく働く者にとっては、それが一番勝手の良い服装だろう。ただ、平安時代は、794年から400年の間の時代であるからにして、13世紀に描かれた絵を鵜呑みにしていいものかは、少し迷うところだ。百姓の実際の生活は、あまり変化はしなかったと思うのだが。

さて、時代は江戸時代に移る。この時代辺りから、現代の着物の形にとても似てくる。著者は、平安時代から江戸時代にかけての着物の変化を、こう記している。

「袂の袖口を縫い付けていない着物を『大袖』あるいは『広袖』といいます。これに対し、袖口を手首のやや下まで縫い付けた着物を『小袖』といいます。平安末期ごろの小袖は貴族が十二単などの重ね着の下着として着ていた衣服でしたが、次第に上着の性格を帯びていき、江戸時代には、階層や男女をあまり問わずに広く着られるようになりました」

「小袖は本来、下着でしたから、もともとは無地でした。しかし上着になったことで、色や模様が付けられるようになってきています。これが現代の着物の原型になります」

なるほど。となると、私たちがTVなどでよく目にする江戸時代の服装は、ずっと続いてきた古くからの文化だと思って見ていたが、新しい文化だったということか。更に、江戸時代は1603年から始まるので、約500年ほどしか経っていない……。つまり、私たちのよく知る着物は江戸時代から日常になり始め、第二次世界大戦後に西洋の文化が流れ込んだことで敬遠されつつ、現在に至るということか。そう考えてみると、日本の伝統文化に組み込まれながら、よく生き残ってくれていたものだ。たまに耳にする言葉に、「日本文化は古臭い印象がする……」というものがあるが、とんでもない。畳も正座も伝統というほど古くはない、むしろ今からじゃないか!! ……とさえ思う。

だが、こう書いてはみたものの、ここ何十年かの日本は、海外文化(主に欧米)の傾向が強くある。それでも、また少しずつ日本の文化に回帰しつつあるのは、おそらく日本は、他の国の文化を多く受け入れたからこそ、自国の文化の良いところを再発掘・再認識できた(しようとしている)からだろうと思っている。

そして著者は、この頃に「特異な小袖」を確認したという。それは、室町時代から江戸時代にかけての富裕層が着ており、従来の小袖に比べると身幅(衣服の身頃の幅)が広く、袖の幅が狭いのだそうだ。

「袴をはかずに、普通の身幅の狭い小袖姿で座った場合、裾がはだけて開いてしまう可能性がありますが、昔の人はそうしたことをさほど気にしなかったのではないでしょうか。しかし、時代が進むにつれて、裾がはだけることを気にするようになってきたのだと思います」

確かに、絵や文献で見る限りだが、この頃の人たちは今の時代と比べると、裾がはだけることを現在ほど気にしていないような気がする。おそらく昔の人は、気にはなっても「そもそも、そういうもの」だと思っていたのだろう。しかし、海外の文化や得る知識が多くなるにつれて、段々と一般的な日本人にも「選択」が可能になり、個人の意見や意思を発言できる「自由」が認められ・与えられてゆき、その結果考え方が変化してきたのだろう。

「では、座るとなぜ裾がはだける可能性があるのか。それは、アグラをかいていたからではないでしょうか。この時代に正座は、富裕層にとっても、少なくとも習慣にはなっていなかったということです。こう考えると、室町末期から江戸時代初期に、一部の富裕層に〝特異な小袖〟が愛用されたことの一応の理由付けは成り立つように思います」

なるほど、これはかなり有力なのではないだろうか。私も、この時代に正座が習慣になっていたとは考えにくくなってきた。

さて、これまで、着物の話を延々としてきたが、ここからは帯の話に変わる。

「着物の帯と座り方の変遷も、深く関係しているというのが私の見解です」

言われてみれば、着物と帯は二つで一つのように見える。着物が変わったのだから、それに伴い帯だって変わっただろうことは、納得のいく流れだ。著者は、こう記している。

「『帯』という言葉それ自体は、『古事記』や『万葉集』にも登場する古いものです。しかし、現在のように、衣服の表面に出るようになったのは、小袖が表着になって以降の室町中期ないし江戸の初期からです」

つまり、それまでは帯というものは服の内側に隠れていたということか。それだけでも、今とは全然違う姿だと想像できる。

「昔から、帯は太く、高めの位置で巻いていたかというと、どうもそうではないようです。ごく簡単にいえば、かつての帯は細く、人々はかなり下の位置に閉めていました」

かなり下ときた。骨盤辺りだろうか。今日の正装では、あり得ない着付けである。

「室町時代後期から安土桃山時代にかけての帯の幅は三~四センチ程度が多いようです。当時の絵を見ると、帯というより紐です。その位置は、腰帯といった感じです。したがって、着付けはかなりゆったりしています」

あの存在感のある着物帯が、昔は紐だったとは驚きである。

「しかしそれって……着物っていえるの?」……そう思ってしまうような心細さが、着物に対して紐という響きにはある気がする。そこで、こんな絵を見つけた!(……といいたいのだが、絵が見つからなかったので、色々な資料から再現してもらった)

(図5:帯の細い着物)

(図5:帯の細い着物)

なるほど、紐とはこのようなものをいうのか。そして、確かに、よく目にするこういった風俗画は、どれもゆるゆると着ているように見えていた。だがそれは、絵画だからそのような表現をしているのだと漠然とした意識でいた。またもや、着物の先入観が先走ったことに反省する。

現代の着付けでは、正座が一番楽で綺麗な座り姿勢になるが、これならアグラや立て膝も簡単にできる。多くの人に正座が習慣づいていなかったというのも、合点がいく。これは、着物自体が変わらないと、座り方も変わらないだろうな……そう思った一枚であった。

帯の話は、まだまだ続く。

「紐状の細い帯は、江戸時代の初期まで続きます。帯を結ぶ場所も、江戸の初期までは、前後左右、自由に結んでいたようです。私たちが今、イメージする着物とはほど遠く、浴衣に近い感じがします」

「元禄以降は、帯の結び方もさまざまな方法が考案されていきます。【吉弥(きちや)結び】、【水木結び】、【平十郎結び】、【路考結び】、【文庫結び】、【文庫くずし】、【一つ結び】などです」

何やら聞きなれない結び方が多いと思う。正座や着物に精通している方ならば余裕で頭の中で再現できるとは思うが、現に、私は【平十郎結び】の部分でちょんまげが帯にくっついている想像をしてしまった。それはいけない。読者にそんなマゲが帯についている想像をさせてはならない。(そんな変な想像はしないよ、と声が聞こえてきそうだが……)

ということで、イラストに起こしてもらった。こちらが、結び方の図である。

どうやら、みんな思い思いに結んでいたようだ。ザッと見ただけでも七つあるが、実際には、もっと沢山の結び方があったのだろう。

帯の種類の豊富さは分かった。次に、著者は現代の結び方について語っている。

「現在の帯の結び方で最も広く見られるお太鼓結びは、江戸時代の後期、文化年間に生まれ、明治になって、一般に普及したといわれます。結ぶ場所は、江戸時代中頃から後ろが多くなります。これには、遊女が帯を前で結んでいたことが関係していました。遊女と思われるのを嫌った一般の女性が、後ろで帯を結ぶようになったといわれています」

「帯の幅は徐々に広がっていき、江戸時代の半ばになると20センチほどに、江戸時代も後半になると30センチを超える幅の帯も現れ、結びも巨大になっていきます。前や横で結ぶと、動きの邪魔になることは明白です。このような実際的な理由もあって、帯は後ろで結ばれるようになっていったと考えられます」

帯を前で結ぶことが日常的だったということが、意外であった。以前何かで、「その昔、前で帯を結んでいた人は全て遊女」……のようなことを聞いたことがあるが、確かに、帯がこうも膨れ上がっては、前に結び目をもってくるわけにもいかない。(参考までに⇒現代の着付けにおいて半幅帯で「文庫結び」をするときは、前で結んで形を作り後ろにくるりと回すので、結ぶ過程は様々である)

このときにアグラができたのだろうか? どうやら、今の着物に比べると裾がまだゆったりしていたそうだ。著者は、アグラをかいても窮屈ではなかったと推測していた。

幕末から明治にかけての着物は、特に大きな変化もなく、ゆったり着る人もいれば上の方で帯を巻く人もいたという。ただ、流れは上の方で巻く現在の結び方に近づいていっているようだ。著者は、その流れについて、こう述べている。

「江戸時代においては役者、芸者、易者、医者などの『者』のつく人は、大体低い身分でした。これらの人は、国民の核をなしていた士農工商からはずれています」

医者という職業が低い身分ということに驚いたが、この時代の医者は、いわゆる自由業であったらしい。そして、著者はこう解説している。

「彼らは、身分が低かったゆえにきつい着付けをし、正座もするようになっていったのではないかと推察します。身分が相対的に低いと正座をするというのは、正座の歴史的な背景、とりわけ土下座との関連を考えてもそうそう無理な理由ではないように思います」

となると、高貴なものであった正座の意味合いが変わってきたのは、この時代辺りからだろうか。膝の折り曲げ具合が似ていたからか、土下座と重ねられてしまうとは、正座もいい迷惑である。

世の中は流転が常とはいえ、大切にされていたはずの正座の位置づけが、こうも180度変わってしまったのは、驚きである。だが、様々な歴史を見ていると180度意味合いが変わる事柄は度々あり……その根本の揺らぐ変化を「恐ろしいなぁ……」と感じてはみるものの、結局は便利な方向へと変化していき、時代に適応させているものが多いのだろう。

そんなことを悶々と考えながらも、ひとたび着物に手を通し、花火などを楽しんでみれば、「今が快適なら問題ないのだ」などと、受け入れられてしまう私がいる。けれど、そんな変化を受け入れるからこそ、人は上手く対応してこられたのだろう。

次回は、明治の時代背景と正座について語りたい。