[348]座らんか舟、食らわんか舟

タイトル:座らんか舟、食らわんか舟

タイトル:座らんか舟、食らわんか舟

掲載日:2025/04/10

著者:海道 遠

あらすじ:

大正時代の初め、京都の淀川沿い。

食らわんか舟と呼ばれる、三十石舟の客に食べ物を売る小さな舟があった。売り子は鍋や茶わんを持って三十石舟に乗りこむ。船頭の武、とん平、かがりの三人だ。

「食らわんか、酒飲まんか、餅食らわんか!」

荒い口のききようも、食らわんか舟独特のものだ。

ある日、大阪から食らわんか舟に、東京からの客、筒井拓司が乗りこむ。

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

第一章 「三十石舟や!」

「それっ! 三十石舟や!」

船頭の武(たける)が叫んだ。

大正のはじめ――。

あんなに幅が広かった淀川が、橋本の小さな港に近づくと少しばかり川幅をせばめて、緑色の流れになっている。

十石くらいの大きさの食らわんか舟と呼ばれる、三十石舟の客に食べ物を売る小さな舟だ。三倍大きい三十石舟に舟を添わせて、カギ爪をかけて固定する。

食らわんか舟の乗組員兼売り子は、舟で煮込んでおいた料理の鍋や茶わんを手に手に持って三十石舟に乗りこむ。船頭の武、とん平、かがりの三人だ。

「食らわんか、酒飲まんか、餅食らわんか!」

食らわんか舟の売り子は、そっぽ向いてる客、船底に横になっている客を揺り起こしてでも、次々に怒鳴りかけるように声をかけていく。

とろりとした緑色の川面(かわも)に溶け込んで眠っている若者たちだ。

「にいさん、酒頼むわ」

「おう! 毎度!」

「わしは、芋の煮たやつをおくれ」

「おう! 毎度!」

武ととん平は、注文する客に次々に椀に煮物を入れ、配っていく。

客の面々は、商人や身分がありそうな士族など様々な人間が二十人ほど乗っているだろうか。

「お、姉ちゃん、今日も精出してるやないか」

馴染みの客が、年頃のかがりという少女に声をかけた。

かがりは幼い頃から父親や祖父が生業(なりわい)にしてきた、食らわんか舟の仕事を受け継いでいる。

武はいっそう大声で、

「わいらは江戸幕府の御代(みよ)から、食い物売りの営業特権をもろてるのんや。ほんまやでえ」

とん平たちも、舟に取り付けられてひるがえっている旗を続けて指さし、

「黒地に白の縦すじを染め抜いた、この川舟旗が証拠や」

「それと、川で溺れてるもんを見つけたら、救助する義務も仰せつかっとるさかいな」

舟客のひとりが尋ねる。

「溺れてるもんを救助する?」

「そや。義務やさかい、救助するために舟を前へも後ろへも進められる艪(ろ)を着けとるのんや」

と、鼻高々に説明し、かがりもうなずいた。

娘らしい恰好などしていられない。長い髪もキリリと結い上げ胸はさらしを巻いて、女ながら船乗りの動きやすい格子柄の男の着物を着ている。

「おう、おじさん、煮物でも食らわんか!」

「その呼びかけも板についてきたなぁ」

「祖父ちゃん、おとっつぁんから受け継いだんやもん、板にもつくわ!」

「怒鳴り声も肝っ玉も立派なもんやな」

旅の男たちがひやかす。かがりは目鼻立ちのくっきりした器量よしなので怒鳴るような売り声に、最初は怒る客でも相手が女と分かるとついつい注文してしまう。

「ウチはお客さんの甘い態度が気に入らんのやけどな。女と見て舐めてるやろう。女やったら、誰でも遊郭の姐さんと同じでしおらしいと思わんといてほしいわ」

三十石舟の客たちは、橋本の遊郭を目当てに大量に舟を降りる。

当時、橋本から近い石清水八幡宮へ参詣する男たちも、大量に橋本で舟を下り、宿に泊まるのがお決まりだった。

「かがり!」

少し離れた場所から煮物の椀を配りながら、武が声をかけた。

「遊郭の姐さんたちがいて下さるおかげで、こっちも商売繁盛なんやから、ありがたいと思わんとバチが当たるで」

食らわんか舟の船頭を努める武は、かがりの幼なじみでケンカ友達だ。舟と客の扱いに長けている。

男勝りのかがりのことをひそかに大切に思い、酔っぱらいが絡めば、うまく逃がしたりしている。

「そうやった。ウチの言い間違いやった。姐さんたちの方がたくましいかもしれんわ」

「あっ、おっちゃん、今、空になった椀を川に捨てたやろ! 見てたで!」

とん平が叫んだ。空になった椀を数えて代金を払うことになっているから、売り子の目を盗んで川に捨ててしまう客もいた。

「うへえ、にいちゃん、見てたんかいな」

客は頭をかいて謝った。

第二章 洋行帰りの旦那

今日の三十石舟には、洋行帰りがひと目で分かる黒いスーツ姿の若い役人風の男が乗りこんで船底に正座していた。スーツはシャキッとしてボーラー帽に黒いリボンタイ。ある程度の身分の男だと分かる。

皆、あぐらをかいている中で正座している者は珍しいので、じろじろ見られている。

「旦那、食らわんか、食らわんか」

かがりが若者に怒鳴りかける。若者は、印象悪げな機嫌をあらわにして黙りこんでいる。

「食らわんか、食らわんか! 酒、飲まんか!」

かがりがいっそう声を張り上げた時、若者はぼそっともらした。

「客に向かって、なんて下品な物言いだ!」

「おや、お若い旦那、知らんのか?」

かがりはやれやれという顔で、

「ここの商売は、今から数百年前、徳川秀忠将軍が大坂冬の陣の時に淀川でおぼれてしまい百姓に助けられ、悪口雑言(あっこうぞうごん=下品な、ののしるような口のきき方)の天下御免のお墨付きをくださったんや。それ以来、こんな口のきき方で商売してもいいってことになってるんや。お若い旦那、どうやら洋行帰りのお偉い方のようだが、知らへんようやね」

「本当のことか? それは」

「ウチは自分の商売に誇りを持ってるねんや。ウソなもんかい。なあ、三十石船の船頭さん?」

来合わせた三十石船のがっしりした白髪の船頭は、うんうん、と頷いた。

「昔から、この辺では有名なことですわ」

「それに、『食らわんか』って、乱暴に聞こえるかもしれへんけど、『食べませんか』ていう意味なんや」

かがりのつぎ足しの説明に、若い洋行帰りは潔く頭を下げた。

「そ、それは悪かったな、娘」

「娘やない、かがりや!」

「かがり、僕が悪かった。僕は貿易商社の筒井拓司(つついたくじ)という。ごぼう汁と餅をひとつもらおう」

かがりからお椀を受け取り、汁をついでもらった。アツアツのごぼう汁をひと口すすり、

「こりゃあ美味い!」

「美味いやろう。鶏や色んな野菜で出汁(だし)を取り、煮込んであるさかいな」

かがりは得意げに言う。青年は餅を食べながら辺りを見回し、

「それにしても、客がいっぱいで身動きが取れないというのに、あぐらをかいている者ばかりだ。正座して場所をつくる者がいないようだな」

「正座? 正座ってキチンと四角に座る、あの正座か?」

「ああ、行儀よく座る正座のことだ」

「あっははは……」

かがりは笑い出した。

「正座なんぞしたら、舟の揺れにぐらぐらしちまうやないか。尻と足も痛くなっちまうぞ。なあ、皆の衆?」

「そうだ、そうだ! 正座なんぞしていたら、隣の客とぶつかるどころか、揺れた時に川にザンブリ放り出されちまわあ」

「あぐらかくか、寝ころんでおくにかぎるわな」

客たちも、若い拓司をあざ笑った。

「お若い旦那。大坂の天満橋からずっと正座してはるようやけど」

それは本当だった。拓司は乗船した時からずっと正座したままだ。が、それはお行儀がよいというより、

(正座しているしか仕方ないんだ)

拓司は内心、思った。

(荒くれ男の中で大っぴらに足をくずしたら何を言われるか、それに、僕としたことが船酔いしてしまったから、下手に身体を動かしたら、よけいに気分が悪くなりそうで動けないんだよ~~)

舟での接待がひと息ついたかがりは、船着き場の岸に上がって額の汗をぬぐって目を上げた。

川面(かわも)から近い土手に、紫のりんどうが一本咲いている。

「きれいや……」

白い手が伸びてきて、りんどうはすぐに手折られた。

首筋を白粉(おしろい)で真っ白に塗った女が摘み取ったのだ。どうやら遊郭の女だ。女は歩いてくると、かがりの髪にりんどうを挿した。

「ご苦労様。汗で髪がみだれてしもたね。りんどうでおめかししてや」

かがりは驚いて後じさりした。

「あ、おおきに。けど、ウチにはもったいないで」

「力仕事してても娘はんなんやから、これくらいはおめかしせんと。りんどうの花も喜んでると思いますえ」

遊女はにっこりした。

その笑顔に、かがりは昔に同じく遊郭に売られてしまった姉のことを思い出した。行方知れずになってしまったが、生きていれば遊女と同じ年頃だろう。

(姉ちゃん、どこかで元気にしていますように)

第三章 遊女との出会い

それから三年――。

関東の貿易商社に勤める筒井拓司は、三年の洋行帰りから戻ってきた。

三年前、仕事で京都へ行くことになり、大阪の天満橋の八軒家船着き場から京都、伏見の豊後橋船着き場まで三十石舟に乗りこんだ。上りの舟は丸一日かかる。

途中、遊郭で有名な橋本に社員仲間三人と降り立った。

夕方になると遊郭の格子の中に飴色の灯りがともり、朱い襦袢(じゅばん)姿の女たちが、首筋に白粉をたっぷり塗り、しどけない座り方をする。そして、海の中で揺れる海藻のように白粉を塗った腕で、通る男たちに「おいでおいで」をする。

舟は翌朝の出港の便に乗るので一晩はゆっくりできる。

並んでいる宿に、三人がそれぞれ別々の宿に泊まることになった。

二階に上がると、ハイカラなステンドグラスがはめられた飾り窓がある。和洋折衷(わようせっちゅう)で、独特の趣きがある。

奥に、か細い女がいた。拓司は「りんどう」という源氏名のその女と一晩を共にすることになった。

当時、拓司はまだ二十歳を過ぎたところだった。

りんどうも店に売られてきて三か月、まだまだこの生活に慣れない風だ。朱い襖(ふすま)に囲まれて小鹿のように震えていた。きちんと美しく正座をしている。格子の中でしどけなく崩れて座っていた遊女たちとは明らかに違う。

折しも台風が近づいているようで、淀川は波立ち、夜半から遊郭は風にごうごうと揺れた。

「生まれた家でも、こんな嵐の日は妹とふたりで抱き合っていたもんだ」

「怖いか? 震えている」

拓司が抱き寄せようとすると、素直に頭(こうべ)を胸にもたせかけてきた。

「嵐が怖いんじゃない。これからどうなるんだか、それを考えると怖いんだ」

「……」

「私――いえ、わちきの一生は、数えきれないほどの男に好きにされて、ボロ雑巾のようになって河原へ捨てられるのやろうね」

拓司は黙りこむしかなかった。りんどうの花のようにか細い女は、おとなしく胸に頭をもたせかけた。

今宵、初めて会ったのに、ずっと以前からの知り合いのような気がした。

(このままずっと風の音を聞きながら、寄り添って身体を温めあっていたい……)

互いにそう思っていることが感じられた。

未明に拓司が目を覚ますと、隣に寝ていた女の気配がない。急いで身を起こした。

廊下に出ると、女は階段の踊り場のステンドグラスのカラフルな色に横顔を染められながら、正座して窓の隙間から外を眺めていた。

凜とした姿が折れそうに細い。思わず拓司は、背後から親鳥がヒナをつつみこむように抱きしめた。

台風で淀川が増水したため、濁った水が上流からどっと押し寄せた。三十石舟は水が退くまで橋本の船着き場に留まることになった。

昼過ぎになって、水嵩(みずかさ)が減り、ようやく出港することになり、拓司は舟に乗りこんだ。

しばらく進んでから、拓司は上着の背広が変だと気がついた。

「どうした?」

同行の社員たちが声をかけた。

「いや、内ポケットに入れておいた財布の中身がほとんど無いんだ」

「ははは、さては遊女にやられたな」

「ええ? あの女がそんな……。それに、お客の物に手をつけたりしたら、ひどい罰を受けるって聞いたぞ」

「なんとでもいい訳するさ。客に多めにチップをもらったとか」

「そんなことをするような女には見えなかったが」

「見えないようにしおらしく見せるのが、ああいう女の腕の見せ所じゃないか。筒井、やられたな」

「……!」

拓司は呆然とするしかなかった。

あれから三年経つ。

三十石舟に乗って正座していると、橋本の遊郭のりんどうのしゃんとした正座の姿勢が思い出された。

未だに、あの女が財布の中身を抜き取ったとは思えない。

第四章 川に落ちた男

「おい、にいさん」

拓司の隣に座っている商人風の男が声をかけてきた。

「この舟じゃ、正座している方が珍しい。威勢のいい船乗りや客にからかわれるのがオチよ」

「そう言われても船酔いよりは、からかわれる方がマシだ」

拓司は、毅然として答えた。

「わっはは、船酔いするわ、からかわれてまで舟に乗るとは、よほどの事情があるんだろうな、にいさん」

「ああ」

拓司と商人のやり取りを聞いていたかがりは、いよいよ耳をそばだてた。

「へええ。そうかい。そりゃ、よほどの事情なんやろうな」

その時、舟が大きく揺れて、正座していた拓司の身体は大きく揺れた。舟のへりに手をかけて、よけい舟が傾き――、

かがりが「あっ」と思った時には、拓司の身体は川に放り出されていた。

ザバン! ズブズブ……。

グレーの上着が水面から沈んでいく。

「もしかして、あの旦那、泳げへんのか?」

武が舟の中をお客の隙間を縫って、飛ぶように駆けつけてきた。拓司が浮かんでくる気配はない。武は持っていた鍋を床に置くや、川に飛びこんだ。

拓司が意識を取り戻した時、若い男と娘が顔を覗きこんでいた。

「あ、気がついた!」

かがりが最初に叫んだ。

洋服がびしょぬれのまま、拓司は寝かされていた。

「ここは?」

「橋本の船着き場の宿や。ちょうど近くで川に落ちたから、宿に運ばせてもろたんや」

「旦那、泳げへんだんやねえ。ほんまに大丈夫かい?」

かがりが申し訳なさそうに枕元についていた。

「着替えをお持ちしましたが……」

宿の女将が着替えの着物を持ってきた。しばらく女将を見ていた拓司は、ガバと起き上がった。

「女将! 女将は、りんどうのいた宿の女将じゃないか」

「これは、りんどうのお客様どしたか。さあ、お着替えしとくれやす、風邪ひいてしまいますえ」

黙って着替え始めた拓司は、いきなり慌て始めた。

「舟はっ? 僕の乗っていた三十石舟は?」

「いつまでも待ってられへんさかい言うて、上流へ急いで行ってしもたで」

「うわあ、金がっ! この三年間必死で貯めた金を、三十石舟に置き忘れた!」

「なんやて?」

かがりと武は、慌てまくる拓司を見て、急いで食らわんか舟の用意をした。次にやってくる三十石舟に乗って、金を置き忘れた舟を追いかけるしかない。

武もかがりも、商売はとん平に押しつけて、拓司と一緒に次の三十石舟に乗りこんだ。

「へっくしょん!」

着替えたものの、拓司の身体は濡れて川風にあたり、鼻水をすすっている。十月の末の風はさすがに冷たい。

「旦那、大丈夫かい?」

「ああ、なんとしても置き忘れた金を取り返さなくては、三年間の苦労が水の泡だ!」

「差し出がましいけどよ、何のための金で?」

武が尋ねた。

「遊女を身請けするために貯めた金だ。美しい正座をする、珍しい女だ」

「ほ~~う、旦那、遊女のために金を貯めるようには見えへんけどねえ」

「正座をするけなげな姿に惹かれたのだ」

武とかがりは、口をあんぐり開けた。

第五章 金包みを追って

淀川をずいぶんさかのぼった。

流れに逆らうため、舟は岸から綱で引っぱってもらい、ゆるゆる進む。

「旦那、先の三十石舟が見えてきたで!」

武が叫んだ。

「なんでまた、遊女ひとりのために?」

「だから言ったろう。身惚れるほどの正座の姿が、なんとも気品があって素晴らしかったんだよ」

「遊女に気品が?」

「遊女と言っても売られてきた元の家は様々だ。ご一新前は、貧しい農家の娘がほとんどだっただろうが、今は士族も平民も混じっている。女の出自までは分からないが、あの正座はきっちり習った座り方だ」

「旦那はお分かりなんやね」

「私も士族(元、武士の階級)生まれだ。兵法も習い、行儀作法は厳しく躾け(しつけ)られた。あの女が横道にそれたことをするはずがない」

「え?」

「僕の財布から中身を抜いた疑いがかけられている。しかし、あんな気高い正座ができる女性に、盗みなどできるはずがない」

「旦那、ご自分の財布の中身を抜かれた女をかばっているのかい?」

「だから、盗んでいないと言っているではないか」

拓司がやや声を荒げたので、武は黙った。

一部始終を聞いていたかがりは、なんだかもやもやした気持ちになった。

(財布の中身を盗んだかどうかより、筒井の旦那に身請けするために三年間、お金を貯めさせた女の正座って、どんなんやろう?)

かがりは、正座など習ったことがないから、きちんとできるかどうかさえ分からない。

「筒井様。どんなに気高い正座かやってみてくれませんやろか?」

「正座の手順か? それはだな……」

正座の見本を見せようとして立ち上がりかけたが、また舟が揺れて座ってしまった。

「もう一回、川に落ちたくはないから、又の折にな」

「はあ……それもそうやな」

かがりは諦めた。

やがて支流の宇治川に入り、伏見(ふしみ)という港の閘門(こうもん)にたどり着いたところで、金を置き忘れた三十石舟に追いついた。

武とかがりが急いで舟に飛び移り、そこらじゅうを探し始める。

「筒井の旦那! 包みはどんな風呂敷で?」

「目立たないように、灰色と茶色の縞模様の風呂敷だ。相当、くたびれている」

(とはいうても、三年間貯めた金子(きんす)は、かなりあるんやろうな)

武が声をひそめて、かがりに耳うちした。

(しっ、にいちゃん、声が大きいで!)

「灰色と茶色の縞模様? そんな包みは見当たらへんなぁ」

「そんなはずはない!」

三十石舟の客たちも、いきなり三人の若者が乗りこんできて探し物を始めたので、何ごとかと見守っている。

その中に中年の男に連れられた若い女がいた。

探し物をする三人を見ているうちに、女は「あっ」という声を上げて、たもとで顔を隠した。

「どうした、りんどう」

同行していた中年男が呼んだ名前に、拓司が気づいた。

「りんどうやて?」

武とかがりも振り向いた。

「ほんなら、この姐さんか、筒井の旦那の財布から失敬したっていうのは!」

武が言いながら迫ったが、女は、

「何のことや。お前さんなんか、私は知らん」

「俺もお前さんのことは知らん。ただ、この筒井の旦那がお前さんを橋本へ訪ねてきたんや。お前さんを身請けするために、三年間みっちり働いて迎えに来てくれはったんやで」

「えっ!」

りんどうと呼ばれた女の顔が、驚きに染まった。

第六章 再会

「りんどう、こんなところで出会うとは!」

拓司の口から思わず出た言葉だ。

「りんどう――りん子は昨夜、橋本から俺が連れて乗りこんだんや」

ズイと大きな身体で近寄り、りんどうの肩に手をかけたのは縞柄の着物に黒っぽい羽織、ハンチング帽をかぶった人買いの男らしかった。

「筒井さん、わちきを身請けに来たやなんてウソやろう? あの時、財布の中身を盗んだ女を――なんて」

「いや、本当だ。正座するお前の姿が忘れられなくて、身請けするつもりで来たのだ」

身請けとは、遊女が売られてきた時の借金の残りを一度に払い、自由の身にして引き取ることだ。大抵は愛人にするために――。

「……」

武もかがりもじっと聞いていた。

「それは残念やったな、筒井とかいう旦那。りん子は、京都のさるお店(おたな)の大旦那さんに身請けされて送っていくところや」

人買いの男はキツネのような目つきで、口元をゆがめて言った。

「なんだって!」

「ちょっとばかし、遅かったようやな」

「そうはさせない。身請けする金を貯めて、ようやく橋本の宿へ来たところだ」

「ほう。その金はどこにあるのや? 手ぶらな様子やが……」

「この三十石舟のどこかに置き忘れたのだ。絶対あるはずだ」

拓司は歯ぎしりしてもらした。

「ほな、今すぐにここに用意してもらおう。そしたら京都へ行くのを考えてやってもええで」

人買いはあざ笑った。

「もしかして、この包みに入っているのとちがうかい」

人買いがひょいと後ろから持ち上げた縞模様の風呂敷包みを見て、拓司と武とかがりは「あっ」と声を出した。

「それだ! 僕の包みは」

「舟の隅っこに放ってあったさかい、わしが拾うた。わしが拾うたんやさかいわしのもんやろう」

「何を言う。僕の金だ」

「証拠があるのか?」

人買いはニタニタしている。

言い合いをしている間に、舟から客が降り始めた。船着き場に到着したのだ。岸には出迎えの人間が何人かいた。

人買いがハンチングのひさしを持って、会釈する。

「こりゃ、大旦那さん自らお迎えで。ご苦労さんだす」

大旦那と呼ばれた初老の男は商人には見えない。和服は来ているが、どうやら士族だ。人買いの男にチップを渡すと、りんどうの身柄を預かった。

「りん子さん、無事で良かったことだ」

「あ、旦那様は」

りんどうならぬ、りん子は驚いて大旦那を見つめた。

「これは、後藤様」

「もう安心しなさい、りん子さん。迎えに来ましたよ」

そっとその場を離れようとした人買いを、武が飛びかかって腕を捩じりあげた。

「この野郎、人が苦労して貯めた金をネコババ(拾ったものを自分のものにすること)しようなんてとんでもないヤツや!」

素早く拓司の風呂敷包みを取り返した。

「いててて。何をする、若造! なんて怪力や」

人買いは武の怪力で捩じりあげられ、ひいひい言っている。

かがりが風呂敷包みを拓司に渡した。

「中身が間違いないか確かめた方がええよ」

「そうだな」

急いで中身をあらためると、拓司が用意したまま金はあった。しかし、りんどうの身請けは先を越されてしまった。拓司のがっくりした様子といったらなかった。

かがりが、

「筒井の旦那。あの大旦那、りんどうさんを普通に身請けしたんと違うみたいやで」

「え?」

「りんどうさん……りん子さんの知り合いみたいや」

りん子が筒井の元へ歩いてきた。

「筒井さま。私を身請けするために来てくれはったやなんて信じられまへん。何かの間違いどすやろ」

「いや、本当のことだ。三年前、お前と出会った時に美しい正座をしていたから、お前と生きていきたくなって仕事にうちこんできたのだ」

「お財布のことは」

「なんとも思ってやしない」

「申し訳ございまへん。筒井さま……実家に残っている妹に送ってやりとうて、つい」

「お前の正座は心が清々しくなる座り方だった。どこで習った?」

「それは私が説明しよう」

りん子を身請けした大旦那とやらがやってきた。

第七章 舟の上で正座

「私は心月流兵法の家元、後藤徳右衛門だ」

「心月流……。私も心月流の兵法を習いました。礼儀作法は小柳流です」

「私の祖父は、りん子さんの亡くなった祖父上とは同じ藩の藩士でのう。懇意にしていた。私が長期の留守にしている間に、りん子さんは遊郭に身売りしてしまい、探しておったんや。りん子さんの正座も小柳流やで。母上から習われた作法や」

「やはり、一流の作法を習った女性だった……」

拓司の目から感激の涙がひとすじ流れた。

「あんたは、りん子さんを身請けしようとやってきたそうやな」

「は、はい。三年前、橋本の船宿で出会った時に、ただではない気品を感じて、ずっと仕事に精を出しておりました」

「それを私が横取りしたわけやな」

「横取りだなどと」

「よいよい、まあ、そういうわけで、私がりん子さんを身請けしたのは、亡き父上のために自由にしてさしあげたかったからや。妾(めかけ)にするつもりなどさらさらない」

「では……」

「筒井殿、りん子さんを幸せにしてやって下さい。りん子さん、どうやな?」

「私……私は……」

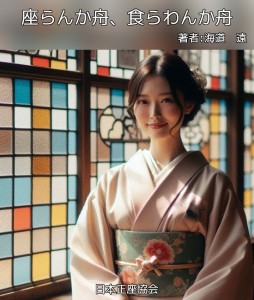

りん子は船着き場の岸辺に膝を折った。背筋をまっすぐにし、膝をつき、お尻の下に着物を敷いて、かかとの上に座る。その滑らかな所作に拓司はもちろん、武もかがりも、うっとりと見入った。

「お財布に手をかけたこと、申し訳おへんどした。そんな私が筒井さんに身請けしてもらうことはできまへん」

「りん子……」

拓司はおろおろして、どうしていいか分からない。

かがりがふたりに向かって言った。

「こうなったら、賭けをしてみたらどうやろ」

「賭け?」

「あたいが食らわんか舟に乗って、正座をする。この伏見の港をぐるりと一周する間、ずっと正座をしていられたら、りん子さんは筒井さんの申し出を受けて一緒になる。あたいの正座が崩れてしもたら、筒井さんはりん子さんを諦める。どうやろ?」

「かがり、お前、正座なんかしたことあらへんやろ?」

武が叫んだ。

「あらへん。あらへんけど、年がら年中、食らわんか舟に乗ってるさかい、ぐらぐらせえへん自信はあるで!」

かがりは自信満々だ。

(なんとか流かなにか知らんけど、あたいら、食らわんか舟で鍛えられた船乗りのやじろべえ感覚とどっちが強いか、見てもらおうやないか)

「では、かがりさんの賭けに乗ってみるか。かがりさんが食らわんか舟で港を一周できたら、僕のところへきてくれるな、りん子さん」

拓司の毅然とした言葉に、りん子はこっくりと頷いた。

かがりが伏見港に停泊していた食らわんか舟を一艘(いっそう)借りた。舟は武が操って港を出る。

かがりは、先ほどの正座の所作を見よう見まねで、背筋はまっすぐ、膝をついて着物をお尻の下に敷き、かかとの上に座る。

舟が港を出ると、横波を受けてぐらっとした。

「どうもないか、かがり!」

櫂(かい)を操る武が声をかける。

「どうもない、どうもない。さあ、武のにいちゃん、港を一周してや」

舟は深い緑色の宇治川の川面(かわも)を丸く進んでいった。かがりは時々ぐらぐらするが、正座の姿勢を崩さない。

りん子、後藤の大旦那、とん平の見守る中、港を一周して船着き場に無事に戻ってきた。

「りん子さ~~ん。どうや? 正座して一周できたで!」

正座から立ち上がり、食らわんか舟の上に立ち上がったかがりは、力いっぱい手を振った。

「かがりさん、ありがとう」

拓司は胸に熱くこみあげてきたものを飲みこみ、りん子の顔を覗きこんだ。

「りん子さん、どうだろう」

「はい……はい……」

りん子は地面に膝をつき、正座した。

「こないなおなごですが、よろしゅうお願いします」

「やった~~~~!」

拓司の喜びの叫びが終わらないうちに、食らわんか舟の連中が鍋とお椀を持ってやってきた。

「めでたい! 祝いや! 食らわんか! 紅白の餅もあるでえ! 食らわんか!」

「今日はめでたいことがあった! 食らわんと承知せえへんでえ!」

りん子と筒井拓司、そしてかがりと武の周りを、船乗りの男たちがいつまでも「食らわんか!」と言いながら舞い踊った。

賑やかな連中から、やや遠のいた港の一角で、りん子がかがりの手を握って頭を下げた。

「かがりさん、なんてお礼を言うたらええか……」

「かまわん、かまわん、そんなこと! ウチも正座の稽古ができて、ちょうどよかった!」

「まあ」

ふたりのかたわらに、りんどうの花が咲きほころんで秋風に揺らいでいた。