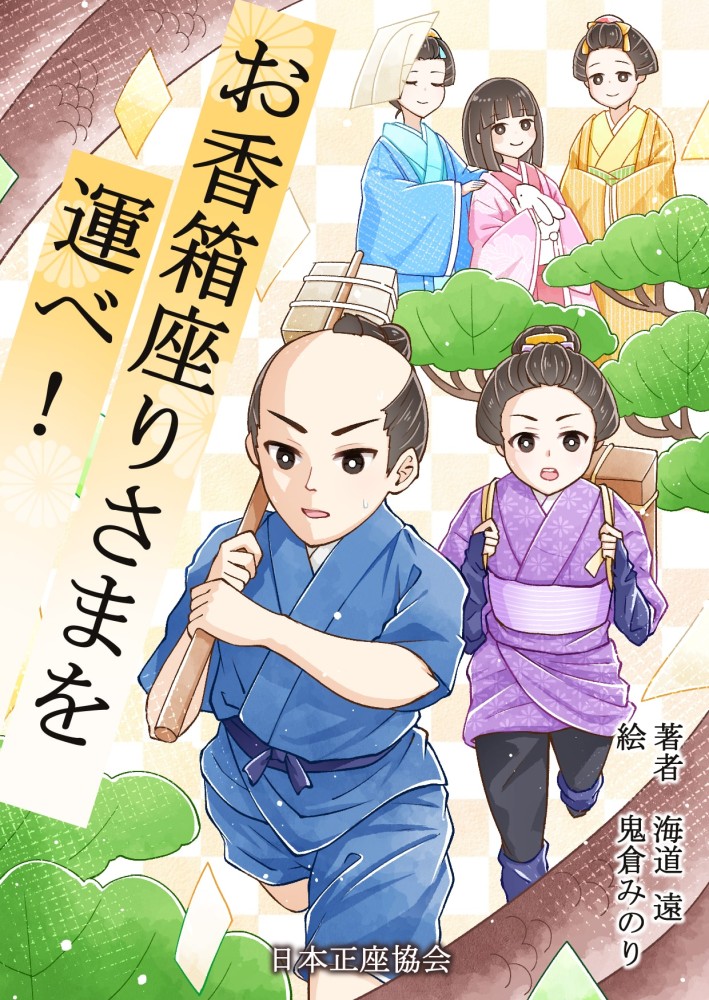

[376]お香箱座りさまを運べ!

タイトル:お香箱座りさまを運べ!

タイトル:お香箱座りさまを運べ!

掲載日:2025/09/06

著者:海道 遠

イラスト:鬼倉 みのり

あらすじ:

江戸時代。新米の飛脚、跳太は江戸のお武家屋敷から京へ荷を運ぶことになる。京のお屋敷では幼い姫さまが病に苦しんでいるという。

幼なじみのお希乃も一緒に行くことに。正しい正座の所作をふたりでお稽古し、町内を走って練習してから出発した。荷の中身は判らない。

京で苦しんでいる桃笑姫(ももえみひめ)はうわ言で「お香箱座りさま……」とうめくばかりで、両親の殿と奥方、乳母のお長(なが)も必死で看病していたが、一向に回復しない。

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

第一章 新米の飛脚

「お希乃ちゃん、いるかい?」

威勢のいい江戸っ子らしい声で飴屋の暖簾(のれん)をはね上げて入ってきたのは、新米の飛脚の跳太(はねた)だ。髷(まげ)を結った髪のカタチも若者らしくさっぱりしている。

「ああ、跳太さん。お希乃なら昨夜からお武家屋敷の宿下がりで帰ってるよ」

女将さんが飴屋の店先から答えると同時に、桃割れ髪に結った娘が顔を出した。

「ちょうどよかった。跳太さんのおうちへ行こうとしていたのよ」

「元気そうだな。お希乃ちゃん。久しぶりに桃割れを結ったんじゃないか?」

「そうなのよ。ご奉公先のお武家では武家風に髪を結わなきゃならないから、桃割れの方がほっこりするわ」

「少しはおしとやかになったか?」

「ええ。でも、今回はおしとやかじゃ務まらないお役目じゃなくて?」

ふたりは幼なじみである。

跳太が上がりかまちに腰かけたところへ、お希乃のおっかさんがお茶を運んできた。

「お前も今度の件のために、お宿下がりしたんだな」

「そうよ。跳太さんのお仕事に、私もついていくようにお奉行様からお達しがあったって聞いて、びっくりしたわ」

「俺もたまげたぜ。なんでお前と一緒に?」

いつになく緊張している跳太だ。

「私、お武家屋敷に行儀見習いに行ってるからご指名をうけたのよ。今度の飛脚便、ワケありだそうじゃないの」

「そうさ。京のお大名の幼い姫さまが原因不明の病の床につかれたそうでさ。うわ言で何か言い続けているとか」

「お香箱さま、お香箱さまって」

「いったい何のことだか?」

「香箱って、香りのお道具一式を入れておく木箱のことだけど、幼い姫さまが香のお道具に思い入れがあるとは思えないし……」

「とにかく時間がねえ。今晩から走りの練習を始めるぜ! 京の都まで三日で走らなきゃならねえ」

「三日! まるで幕府公用の継飛脚(つぎびきゃく=リレー形式)みたいね!」

「お希乃ちゃんには、駕籠かきのにいさんたちも手配してあるよ。走って乗って休憩ができるようにな。早く走るには体幹を鍛えなけりゃ!」

「それなら正座の所作が一番よ。跳太さん、奥へ上がってちょうだい」

お希乃は、母親に男物の着物を頼んでおいて、跳太を奥へ招き入れた。

「お武家様のご奉公に上がって、お行儀を習ったの。特に『正座の所作』をね」

「へええ」

「跳太さん、背すじを真っ直ぐ立ってちょうだい。アゴを引いて。床に両膝をついて。着物はお尻に敷いて、かかとにゆっくり座って。両手は膝の上に静かに置きます」

「おやややや、正座ができちゃった」

「そう、正座の所作よ。跳太さん、とってもお上手!」

「そ、そうかい」

跳太は照れ笑いしてから、表情をぐっと引き締めた。

「早く走るために古武術の姿勢も身に着けなきゃならねえ」

お尻を斜め上にあげるように骨盤を前に倒し、肩甲骨を後ろに引き、背骨を下から積み上げるような意識で立つのが、古武術の基本姿勢だ。時間がないので走りながら意識することにする。

ふたりは暗くなるのを待った。

「よし、走るぞ!」

お希乃は暴漢に襲われないように男物の着物を着て、手ぬぐいで頬被りし、走る練習を始めた。

「だは~~~っ! もう駄目だぁ」

町内を五周したところで、跳太はぶっ倒れた。

「もうネを上げるの? 私はまだまだ行けるわよ!」

お希乃は駆け足を止めずにいる。

「お希乃、逞しいな」

「そんなこと言ってられないでしょ。お姫さまは虫の息なのよ。明日にでも出発しなきゃ、どうなることか」

「そ、そうだった」

「家へ帰って少し仮眠をとってから出発しましょ! 跳太さんは飛脚問屋さんから運ぶ荷をもらってきてね!」

第二章 桃笑姫(ももえみひめ)

八歳の桃笑姫は、京の大名屋敷で育てられている深窓の姫君である。

突然、高熱に見舞われ、

「お香箱座りさま、お香箱座りさま……」

うわ言で繰り返すばかり。父上の殿さまと母上の奥方さまは心配でならない。

着きっきりで看病している乳母のお長(なが)は、姫さまが赤ん坊の頃からお育てしている美貌の局(つぼね)だ。乳母の地位は高く、豪華な打掛をまとっている。

お長が遠慮しながら奥方さまに申し出た。

「姫さまは、香箱座りをする『生き物』をご所望なのではと思い、屋敷じゅうの猫を枕元に集めましたが、うわ言は続いております」

「では、どうすれば……」

「江戸屋敷から香箱に収められた『何か』を姫さまは仰せなのではないかと申してまいりました」

「香箱に収められた何かとな?」

奥方さまは首をひねった。

「それとも香箱座りする『生き物』かもしれぬ。猫の他は、犬くらいしか思い当たらぬが」

「屋敷じゅうの犬も集めてみましたが、効果はございませぬ」

「江戸屋敷に文を送れ。香箱に収まり、姫の病に効きそうなものを思い当たるかぎりすべて、急ぎ、飛脚で運べと」

「は、はいいっ」

奥方さまの命令に、お長はじめ奥女中たちは正座してひれ伏した。

そして、たまたま飛脚に指名されたのが跳太だ。

飛脚問屋の元締めの手元に飛脚に持っていく品が届いた。連絡を受けた跳太は、長屋の家から飛び出した。

ちょうど、お希乃も元締めの店に到着したところだ。

「これが大名の江戸屋敷から届いた荷だ」

飛脚問屋の元締めが荷を見せた。

それは――四角の荷だった。

震える手で藍色の風呂敷を解いてみると、中身は豪華な西陣織の布で包まれている木箱ではないか。

「なんて美しい西陣織かしら」

「中身は何だろう? ずっしり重てえ」

「急ぎましょう、跳太さん!」

「おう!」

跳太は飛脚の担ぎ棒に、荷をしっかり縛りつけた。

飛脚にもいくつか種類があり、最速が幕府公用の継飛脚である。

夜間の関所を通過できたり、増水した大井川も特別に渡らせてもらえたり、大名行列の横切りすら許されることもあった。各宿場に継飛脚が置かれていて、リレー形式で走り続ける。江戸で出した手紙が人力だけで最短三日で京都に届くとは継飛脚はとても迅速だ。

第三章 京へ到着

跳太は町飛脚だが、今回は公用の継飛脚と同じ扱いを許された。

東海道を駆け続けて、大井川では大名並みに輿(こし)に担いで渡され、旅籠では豪勢なもてなしが用意されていたが、食べすぎては走れないので断り、ふたりは先を急ぐ。

途中で一度だけ、お希乃が木箱の蓋をそっと開けてみたが、顔色を変えてすぐに閉めた。

跳太がチラッと見たのは、西陣織みたいな豪華な模様だけだ。お希乃の様子から「中身は何だった?」と聞くのもはばかられた。

三日後、跳太とお希乃は、へとへとになって京の屋敷に到着した。

「おお、飛脚の跳太と共のお希乃か。奥方さまも、姫さまもお待ちかねじゃ!」

数人の奥女中が待ち構えていて、ひったくるように荷を受け取り、台所へ直行した。

跳太たちが待っていると、打掛を着たお偉そうな美貌の奥女中がやってきた。

「ご苦労であった。私は姫さまの乳母を努めるお長と申す。姫さまがお呼びじゃ」

「熱にうかされていたお姫さまがですか?」

「意識を取り戻された。さ、はよう、姫さまの元へ」

ふたりは着物の汚れをはたいて、姫さまの寝室へ案内された。

豪華絢爛(ごうかけんらん)な調度や、襖の絵、床の間、違い棚、手の込んだ欄間(らんま)や柱などに目を奪われた。

ピカピカの廊下の外に見える庭も広大で、自然の山に見立てた造りが見事だ。

「さすがは京のお屋敷だな……」

お希乃は着物の裾を調え、所作通りに姫さまの部屋の前で正座して頭を下げた。跳太もそれにならった。

「礼を申すぞ、荷を運んでくれた飛脚たち。面(おもて)を上げよ」

幼い姫さまは苦しんでいたと思えない晴れ晴れした表情で迎えた。漆黒のつやつやした髪を肩まで切りそろえている。

瓶の液体の中に鮮やかな模様のヘビが漬けられているものを、乳母のお長が見せた。

「わっ、太く長い織物のような模様が入っている……。まるでマムシの親玉みたいだ」

「舶来の『ニシキヘビ』と申す。江戸屋敷の者が苦労して手に入れて木箱に四角く巻いて納めてありました」

乳母は説明した。

「姫さまは、これを煎じた湯をお召しになり、お目を覚まされたのです」

お希乃が顔色を変えた。

「木箱に巻かれて入っていた派手な模様のだ!」

「俺たちが運んできたのはコレだったのか? 確かに四角くも丸くも自由に巻けるよなあ」

姫さまは寝床に起き上がり、

「夢の中で、香箱座りの小太の丞(こたのじょう)が教えてくれたのじゃ。コレを煎じた湯を飲むと熱が下がると」

「こたのじょう?」

「姫さまの愛兎の小太の丞さまです」

姫さまの布団の傍らにいる真っ白なうさぎだ。

「うさぎも香箱座りが得意なのですよ」

うさぎは前足と後ろ足を胴体の下に収めて、きれいな四角形になっている。

「ははっ、こりゃ香箱そっくりだ」

「小太の丞や。おかげでわらわは元気になれましたよ」

桃笑姫さまは、愛おしそうにうさぎの頭を撫でた。

第四章 殿の発病

姫さまのご回復は目覚ましく、翌日から食事も進み、寝床を飛び出して庭で毬(まり)つきをしたり、小太の丞とお散歩ができるようになった。

その様子を、跳太とお希乃は庭の隅から見ていた。

「元気になれて何よりだな」

「艶やかなヘビの煎じ薬の効能はすごいわね」

「姫さまは何のご病気だったのだろう?」

乳母のお長がお茶を持ってきた。表情は、どこか曇っているように見える。

(姫さまが意識を戻された時は、ほっとしていたのに乳母さんはどうしたんだろう?)

跳太の心の隅っこに疑問が湧いた。

お茶椀を置くなり、乳母は庭へ戻った。

「お長さまが物憂いような?」

「お前もそう思うかい、お希乃ちゃん」

「なんとなくね」

ふたりは顔を見合わせた。

「姫さまのお父上が公用で昨日、江戸へ下られたらしいわよ」

「へえ。俺たちとは入れ違いだな」

数日して、お希乃が跳太のところへ飛んできた。

「跳太さん、大変よ! 今度は江戸で姫さまのお父上が高熱で倒れられたって!」

「なんだって?」

「とにかく、お殿さまのご快癒をお祈りするわ」

お希乃は奥の神棚の間へ行き、丁寧に正座して合掌した。

神棚の間に、桃笑姫さまの母上である奥方さまが入ってきた。

「お希乃と申したな。見事な正座の所作ではないか。どこで習ったのじゃ?」

「あ、江戸の武家屋敷にご奉公しておりまして」

「姫にも教えてやってほしい。正しい所作で正座して、殿の快癒を祈らせてやりたいのじゃ」

「私でよろしければ。先ほどもお殿さまのご病気快癒をお祈りしていたところです」

「そうであったか、礼を申すぞ、お希乃」

奥方さまは袂を目元に当ててから、姫さまを連れてくるよう周りの者に言いつけ、お希乃と三人で正座の所作をお稽古した。

「姫さま、背すじをまっすぐ。膝をついて着物はお尻に敷いてください。そうです。手が届きますか? そしてかかとの上にお座りになってくださいませ。とってもお上手です!」

「神棚にお手々を合わせればよいのじゃな?」

あどけない声で、姫さまは希乃を振り返って言った。

第五章 江戸へ

奥女中たちが廊下の隅で噂している。

「姫さまの次はお殿さま。あの噂は本当なのかね」

「あの噂?」

「桃笑姫さまがお飼いになってるうさぎの身を守るために、屋敷内のヘビやイタチやタヌキなどを退治なさったことだよ」

「そんなことをなさったのかい、お殿さまは!」

「いくらなんでも、それは行き過ぎだったかもしれない」

「京の屋敷と江戸のお屋敷でも退治なさったそうだよ」

奥女中たちの話を小耳にはさんだお希乃は、背すじがぞっとした。

乳母のお長から、跳太とお希乃ちゃんは呼び出しを受けた。

「奥方さまと姫さまも、殿さまのご看病のために江戸へ参られることになった」

跳太とお希乃も言葉に詰まった。

「その方ら、江戸へ戻る際に姫さまと同行してほしい。姫さまは小太の丞さまも連れていかれるゆえ、お希乃に世話を頼む」

奥方さまがおろおろしているが、お長は、落ち着いて命じた。

「お長さんて頼もしいわね」

お希乃が跳太に耳うちした。

「姫さまたちは、江戸まで旅するのは初めてだそうよ。しっかりお守りしなくてはね」

「がってんだ!」

極秘裏に、姫さまと奥方さまは京を出立した。

姫さまは町娘の着物に着替えて町民用の駕籠に乗りこみ、うさぎの小太の丞は跳太が木箱に入れた。香箱座りしてぴったり木箱に収まった。

「小太の丞や、さすが日本一の香箱座りじゃ! しばらくおりこうにして跳太に運んでもらうのよ。時々、ニンジンや菜っ葉をあげますからね。お前も父上さまがお元気になられるよう、お祈りしておくれね」

姫さまが小太の丞の背中を撫でて言葉をかけた。

後に奥方さまとお長の方の乗った町民用の駕籠が続く。共のお女中と家来は目立たぬように、十人ていどが選ばれて続く。

第六章 大井川にて

一行は東海道の難所と言われる大井川にたどり着いた。

しかし、つい先日まで雨が続いていたので、水かさが増していて、川留めにされている。雲助(くもすけ=川渡し専門の人足)たちも人足用の小屋に寝転んだまま立ち上がろうとしない。

「いくら金を積まれても赤茶けた激流の中を、人さまや荷物を担いで渡るのはごめんだね」

「俺らも命あってのモノダネなんでね」

濁流の向こう岸がかすかにしか見えず、まるで水平線のようだ。

「川留めされていて渡れないそうですが、皆さま、今までの旅に大事ありませんか? ……あれ? 乳母のお長さまは?」

お長の姿が見えないことに、お希乃ちゃんが気づいた。

跳太たちが川岸で呆然としていると、お長の声がどこからか響いてきた。

『用意した小舟に乗って下さい』

「お長さまの声だ。どこから聞こえたんだろう?」

首をかしげながら跳太たちが小舟に乗ると、船頭が漕ぎ出して川を渡り始めた。

「姫さま、奥方さま、激しい流れで舟が揺れますから、お気をつけください」

跳太が姫さまの身体を支えながら声をかける。

「小太の丞や、よしよし」

姫さまは、飛脚箱から小太の丞を出して膝の上に抱っこして乗っている。

「お長さんはいずこに行かれたのかしら」

お希乃がきょろきょろして、小舟の下の濁流の中に何かを発見したようだ。

「どうした、お希乃ちゃん。顔色が悪いぞ」

跳太が声をかけたが、身を縮こませたまま首を振る。

「いえ、なんでもないわ」

何度もお長の声が聞こえ、指示通りに一行は数回に分けて小舟に乗り、大井川を渡ることができた。

お長は、いつの間にか戻ってきて手甲と脚絆(きゃはん)を調えて、すました顔で再び一行に加わる。

お希乃が怪訝(けげん)な目を向けるが、何も言わず旅を続ける。

第七章 江戸屋敷に到着

江戸屋敷に到着した。立派な松がぐるりと植えられた庭に囲まれたお屋敷である。

一行は荷を解き、桃笑姫さまは飛脚箱からうさぎの小太の丞を抱っこした。

「小太の丞や、お疲れ様。お利口に香箱座りしていましたね。いい子、いい子。江戸のお屋敷ですよ」

奥から楽し気な宴会の声が聞こえてくる。

「あの酒盛りのような騒ぎは、いったい?」

「殿さまのお具合が良くないと聞いてまいりましたのに」

奥方さまは、奥座敷へ急いだ。

「おお、奥方ではないか! ここへ来て酒を召されるがよい。余はしごく気分がよい」

殿は、お座敷で脇息(きょうそく)にもたれかかったまま、真っ赤な顔をして羽織を脱いでしまい、だらしない座り方をしている。

家中の者たちも酒盛りして乱れきっている。主君の前で正座もせず、立ち上がって踊ったり寝転んだり。

「殿! これはいったいなんという様で!」

奥方さまが驚いて叫ぶ。

「久々に江戸へ来て、余は機嫌が上々じゃ。そなたも一献(いっこん)どうかな?」

盃(さかずき)を差し出す。

「けっこうでございます」

奥方さまはぴしゃりと断った。

「いくら江戸に来られたからとて、こんなに御酒を召されるお方ではありませぬのに……」

「母上さま。父上さまのお膝に乗りたい」

桃笑姫さまが可愛い声でおねだりする。

「姫、今はなりませぬ。お父上はひどう酔っておいでじゃ」

「……はい」

姫さまはしゅんとなり、小太の丞のふわふわの背中に顔をうずめた。小太の丞はつぶらな黒い瞳を輝かせるばかりだ。

跳太とお希乃は、あてがわれた部屋に下がって荷を解いた。

「お殿さまはどうしなすったのかな? 京で会った時と別人のようじゃねえか」

「何か妖しいものに憑りつかれているみたいだわ」

奥からご家来のただならない声が聞こえた。

「殿が、殿がお倒れになった! 誰か、侍医を呼べ!」

跳太とお希乃ちゃんは急いで立ち上がった。

第八章 お長の疑惑

高熱を出した殿さまは寝込んでしまった。

侍医は原因が分からないと首を振る。

奥方さまと侍医がずっと付き添って様子を見ているが、数日経っても様子は変わらない。

「これは……、先日、姫が高熱で寝込んだ様子と似ています。いったい……?」

奥方さまは侍医に知り合いの医者に来てもらうよう手配したり、高熱に効く薬を探させたりした。

跳太とお希乃も心配して、お屋敷に滞在している。

「俺も、飛脚問屋の旦那さまにお願いして良い薬がないか、探してもらってるが……」

「やっぱり、あの事と関係あるのかしら」

お希乃が洩らした。

「あの事?」

「京のお屋敷で耳にしたんだけど、お殿さまは小太の丞さまの安全のために、屋敷内のヘビや獣を退治なさったそうなの。その祟りのせいだとかいう噂……」

「ヘビの祟りだ? お希乃ちゃんらしくもない、信じるのかい?」

「だって、私、見たんだもん。大井川を渡る時に、小舟の下を大蛇が泳いでいくのを」

「なんだって!」

「その時、お長さんの姿が見えなかったわ。私たちが川を渡り終えると、戻ってきて何知らぬ顔で旅に戻られたけど、気になって……」

跳太の顔色も、だんだん悪くなってきた。

「お長さんがヘビと関係あると言いたいのかい? お希乃ちゃん」

「だって、変じゃないの。姫さまの次にお殿さままでお熱で倒れられたなんて」

廊下で、ポトンという音がした。

いつの間にか姫さまが来ていて、抱っこしていた小太の丞を落とされたのだ。小太の丞は平気で廊下をぴょんぴょんし始めたが、姫さまのお顔が強張っている。

「今の話、本当なのか、お希乃……」

「姫さま……」

「本当なのか? 父上さまが、小太の丞のためにヘビや獣を……」

お希乃は駆け寄って小さな肩を抱きしめた。

「姫さまはご心配なされずに。お殿さまはきっとお元気になられます!」

姫さまの眼から真珠がぽろぽろと落ちた。

「わらわはどうすればよいのじゃ」

足元を、丸きり俗世の騒ぎを知らない小太の丞がぐるぐる回ってから、姫さまの顔を見上げた。

第九章 降蛇尼(ごうじゃに)

夕暮れ――。

屋敷はいつの間にか白い装束の男たちに囲まれていて、庭には篝火が赤々と何箇所も焚かれ、火の粉が爆ぜている。

中央にひとりの尼が進み出た。

銀色の肩までの頭巾を被った、その女人は――、

奥方さまが、殿さまの寝室から出てきて庭の異変に気づいた。跳太とお希乃も、姫さまと共に庭に出た。

頭巾を持ち上げて、女人は言った。

「いい気味だこと」

赤々と塗られた紅の口角が、嘲笑にゆがんで耳の辺りまでさけた。

「そ、そなたはお長!」

奥方さまが叫んだ。

「……いかにも、お長でございます。真の名は降蛇尼と申します」

姫さまの可愛いかんざしが、ガクガク揺れて地面に落ちた。

「優しいお長が……、こ、怖い!」

「姫さま」

お希乃が小さな肩を抱く手に力をこめる。

「わらわは蛇神さまにお仕えする巫女じゃ」

お長の方だった尼は言い放った。

跳太たちと奥方さまは、蛇に見入られたように少しも動けない。

「この家の者には我ら一族の怨みがある。この地は昔から楽園であったが、我らを追い出し広大な屋敷を我が物顔で建ておった。そればかりか、生き残った者まで姫のうさぎのために残虐にも……」

尼の眼が血走った。

「ひっ!」

姫さまは母上の奥方さまに走り寄り、胸に顔をうずめた。

「いつか復讐すると誓い、長年に渡り策を練っておったのじゃ」

「それで姫の乳母としてこの家に入りこんだのですね」

奥方さまが睨み返しながら叫んだ。

「奥方さま。ようやく怨みを晴らす時が参りました。者ども、こやつらを蛇神さまの生贄(いけにえ)にする。仲間の仇を討ってやる!」

奥方さまや姫さまが、白装束の男たちに後ろ手に縛られた。

「何をしやがる!」

止めようとした跳太も押さえこまれてしまった。

「それ! 護摩壇の炎へ連れてゆけ」

お希乃が抱っこしていた小太の丞が、するりと腕から抜け出た。

地下牢では、大きな護摩の炎が焚かれ、白装束の者たちが取り囲んでいる。

第十章 姫、詫びる

めらめらと燃え上がる炎の前に、降蛇尼が立った。

「勝手な人間のために命を失った者どもよ、仇のために命を捧げた錦さまよ、今こそ復讐の時。仇の者を捧げます」

手に数珠を持ち、呪詛(じゅそ)の文言(もんごん)を唱え始める。

跳太が両手首を縛られたまま、縄を持つ男を蹴倒した。

「やい、お長のおばさん! 蛇女だったとは、たまげたぜ! 殿さまを苦しめたのもおばさんの仕業だな!」

「いかにも。威勢のよい飛脚の若造。殿も娘のうさぎのために仲間を排除したのじゃから、その報いさ!」

「奥方さまや姫さままで生贄にするとたぁ、ひでえ話じゃねえか!」

「一族じゃからのう」

「姫さまの熱を下げるために太い蛇を煎じたのも、この計画が露見しないための策だったんだなっ」

「いかにも。そちが江戸からはるばる運んできた錦さまは、姫の熱を下げるために御身を捧げられたのじゃ」

降蛇尼のつり上がった眼が鋭さを増した。

「それ、この者たちをひとりずつ護摩壇の炎の中へ突き落せ!」

白装束の男たちが奥方と姫さまと、跳太とお希乃まで炎の側へ連れて行こうとする。

その時――。

姫はするりと手縄から逃れ、尼の前に立つと――、

真っ直ぐに背すじを伸ばし、膝をついた。着物をお尻の下に敷き、かかとの上に座った。

凛々しい正座の所作だ。姫の小さな手が前に置かれ、頭を地面につけた。

「お長よ。よくぞ手厚くわらわを育ててくれた。そなたの真心は本物だったと信じておる」

「姫さま……」

お希乃が、呆気に取られながら叫ぶ。

「蛇女は、姫さまを炎の中へ投げこもうとしているのですよ! 姫さまやお父上を高熱で苦しめた妖しの者です!」

「しかし、大切に育ててくれた乳母じゃ。それに……」

姫さまは改めて乳母を見上げた。

「小太の丞のために、多くのヘビを犠牲にしてしもうた父上を許してください。お願いいたします」

もう一度、黒髪を地面につけて深く頭を下げる。

「うう、桃笑姫……」

降蛇尼の表情が苦痛にゆがむ。

「いじらしい真似をしたとて、わらわの怨念は変わらぬぞ。炎の中へ投げ入れてやる!」

尼の僧衣が自らの両手で引き裂かれたと思うと、大蛇が姿を現した。

「きゃあああ~~~~!」

お希乃が悲鳴をあげる。

「大井川の小舟の下を泳いでいた大蛇だったのね!」

「小娘、うるさいぞ、小さな姫の先にお前を飲みこんでやろうか」

一抱えもある巨大な蛇が、舌をちろつかせながら威嚇した。

「お長、やめて! お希乃には関係ないであろう!」

姫さまがお希乃をかばって立つ前に、ぴょこんと飛んできたのは小太の丞だ。四角い形になって居座った。

「小太の丞、危ない!」

「うさぎめ。お前のせいで我らの仲間は大勢、狩られてしもうた。ちっぽけなお前なんぞ、ひと飲みにしてやるっ」

大蛇は大きく口を開けて、小太の丞をひと飲みにしてしまった。

「小太の丞! 小太の丞~~~!」

姫の叫びが響く。

「小太の丞さま、おいらが大切にお運びしたのに、なんてこった!」

跳太は、おろおろするばかりだ。

「それ、こやつらを生贄に!」

大蛇の命令に、白装束の手下が人質を肩に担ぎあげようとした。

第十一章 香箱座りの強さ

「ううっ」

大蛇が突然うめいた。

大きな身体をのたうたせて咳きこんでいる。

「降蛇尼さま、いかがなさいました!」

白装束の手下が慌てていると、大蛇は苦しみながら大きなものを吐き出した。

「これは!」

跳太たちも手下の男たちも、眼を見開いた。

大蛇が吐き出したのは、白いうさぎ――小太の丞ではないか。

何ごともなかった様子で四角く座ったままだ。正に、うさぎの正座である香箱座りだ。

「こんなに硬いものは飲みこめぬ。なにゆえ、うさぎがこんなに硬いのか、かちこちじゃ!」

呪いの言葉を吐きながら、大蛇は人間の姿に戻っていく。髪はざんばら、着物はギザギザに割けて、ようやく身にまといついているだけだ。顔は苦痛に満ちて大きな息をしている。

「はあ、はあ、この身が割けるかと思うた……」

桃笑姫さまが、小太の丞に駆け寄って抱き上げた。

「小太の丞や、生きていたんだね!」

小太の丞は、すぐに姫さまの腕から地面にぴょんと降りた。再び、香箱座りをして動かない。

桃笑姫は、ハッとしてうさぎの背後に正座した。

「蛇の一族よ。どうかどうか祖先の犯した罪をお許しください。父上のお命をお助けください。この通り、何度でもお詫びいたしますゆえ」

姫にならって、背後に奥方さまも正座して頭を下げた。

跳太とお希乃ちゃんも、同じく正座して地面に頭をつけた。

「蛇さんたちよ、お腹立ちは分かるが、ここは幼い姫さまと小太の丞さまの正座のお詫びに免じて、どうぞ、ご一族の犯した罪を許してあげてくだせえ」

第十二章 供養塔

――長い長い沈黙が流れた。

いつしか外ではスズメが鳴きはじめ、朝が来たようである。

跳太たちの手首の縄は知らぬ間に解かれていて、一同は地下牢から庭へ戻った。

朝もやの中に、篝火が黒く燃えてくすぶっている。

恐ろしい大蛇の尼の気配も、白装束の男たちの姿も無い。

「奥方さま、姫さま。殿さまがお目を覚まされましたぞ!」

奥女中が叫びながら廊下を走ってきた。

「父上さま!」

桃笑姫さまが小太の丞を抱っこしたまま駆けつけた。

殿さまはすでに寝床に正座していた。

「大蛇にぐるぐる巻きにされる苦しい夢を見ていたが、今しがた急に楽になった。姫や、愛兎と共に余のために頑張ってくれたのだな。夢の中で感じていたぞ」

「よろしゅうございました」

「しかし……、ご先祖と余は、生き物に罪を犯してしもうたのだな。申し訳ないことをした」

やがてしっかり顔を上げ、

「庭に供養塔を建てようと思う。いかがであろう、奥方、姫」

「それは良いことを思いつかれました」

奥方さまは、明るい顔を向けた。

数か月後、お屋敷の庭の一角に亡くなった獣のための供養塔が建てられ、僧侶による読経が行われた。

跳太とお希乃ちゃんもお参りし、殿さま、奥方さまと姫さまやご家中が連なり、お座敷にて正式な所作で正座をして席に連なった。

「お長さんはどうなってしまったのでしょう」

お希乃の言葉に奥方さまが、

「お長はきっと……、姫を可愛く思い育てつつ、一族の復讐の誓いの『はざま』で苦しんだに違いない」

「それで憂鬱そうなお顔をされていたのですね。それを香箱座りで諭してくれたのは小太の丞さまでは?」

お希乃ちゃんが言い添えた。

今日も末席に小太の丞が、ちょこんと香箱座りしていた。跳太が頭を撫でる。

「小太の丞さまも、ご苦労様でしたね」

「小太の丞さま、ご用があったらいつでも言ってね。跳太にいさんに運んでもらってお希乃がお世話するからね!」

お希乃も、小太の丞の頭を優しく撫でた。