[379]蛍の娘、露里(つゆり)の片思い

タイトル:蛍の娘、露里(つゆり)の片思い

タイトル:蛍の娘、露里(つゆり)の片思い

掲載日:2025/09/17

シリーズ名:スガルシリーズ

シリーズ番号:2

著者:海道 遠

あらすじ:

蛍の娘、露里は、あかり月光菩薩の婚約者のスガル少尉にあこがれている。夏の夜、羽根を得た露里は、水田のあぜ道からスガルと月光菩薩の後ろ姿を羨ましく眺めていた。

不気味な黒い影から現れた女人(花妖し)が、露里の心のうちを見破り、のうぜんかずらの蜜を身体に塗って、スガルの寝所に寝て待っていなさいと教える。

添い臥しする前には、美しく正座して座礼をするように、花妖しから言われる。スガルの褥に入ったまでは良かったが――。

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

第一章 眺めるだけで

(あの方は、神仙のお方……永遠の命をお持ちの神様……。たった数日で儚くなってしまう私となんという違いなのでしょう)

蛍の少女、露里は恋しさと切なさで胸が押しつぶされそうだった。

婚約者で育ての母である月光菩薩あかりさまと宵の草原に佇み、蛍の乱舞を眺めている青年の後ろ姿を見つめるだけで、涙がはらはら落ちてしまう。

しかもその隣には、彼の愛する女人の姿が。

(愛するお方と永遠に過ごせる月光菩薩さまが羨ましい……。命があるうちに、遠くからでもあのお方を眺められるだけで幸せと思わなければ……)

あぜ道に立つケヤキの大木の陰に、凶々しい気配を持つ黒い影が蠢いた。

「蛍の娘よ、あの青年が恋しいようじゃの」

ぼろぼろの袖の袂(たもと)から枯れ木のような手を差し伸べ、葉っぱの上に正座していた娘を指先に乗せた。

「あなたはどなた?」

小さな声で勇気を振り絞って鋭く尋ねた。

黒い影から女人のカタチになった「もの」は黄色い瞳を光らせている。蛍の弱々しい光とはまったく異なる、ねっとりと粘りつく猛獣の瞳のような光だ。

しゃがれた声で答える。

「私かい? 私はお前の願いを叶えてやる者だよ」

「わ、私の願いを?」

「そうとも。お前の願いはお見通しさ。あの神仙軍将校の青年にひと時でもいい、見つめられたい」

「ど、どうしてそれを」

「ひと時でもいい、同じ地面に立って話してみたい」

「どうして……」

「ひと時でもいい、広い胸に寄りかかりたい」

「ど……」

「一度でいい、力強く抱きしめられたい」

「……」

「本当はずっと側にいたい」

「……」

「でも、数日で消える運命……」

第二章 蜜を塗り

娘の瞳に新たな涙があふれ、濃いまつ毛に小さな真珠が伝う。黒い影の者が、袖の上で蛍の娘の頭を撫でた。そおっと優しく……。

「そんな可哀想なことにさせるのは、私も不憫すぎるさ。お前に力を貸してやろう」

「力を?」

娘は巨大な黄色い瞳が恐ろしくて身動きができない。

「いいかい? もうじき、あかり月光菩薩は軍務でしばらく任務地へ旅立つ。そうしたら、お前は青年の屋敷に忍びこみ―――御簾の内側へ――青年の褥(しとね)に入って待っているがよい。のうぜんかずらの甘い蜜を身体にたっぷり塗ってのう……」

「のうぜんかずらの蜜を?」

「そうさ。あの花の蜜は、それはそれは甘くて身も心も蕩けるようだ。アリやハチだけでなく小鳥どもまで蜜の虜(とりこ)なのさ。あの青年も蜜の味が忘れられない。それに―――」

女人は、もったいぶったように蛍の娘を付近の葉っぱの上に乗せた。蛍の乱舞を見つめるふたりをおもむろに指さして、

「月光菩薩が青年に、のうぜんかずらのように天に向かってどこまでも伸びていくようにけしかけておったが、なんの、あの勢いある花に憧れておるのは、女よりは青年の方なのさ」

「……」

蛍の娘は、葉っぱの上で身を引いた。

「あなたは他人の心が読めるの?」

「今頃、何をお言いだい、可愛いねぇ、露里」

「わ、私の名前まで!」

「最初から、お前の願いを叶えてやろうと言ってるだろうが。だからね、ひと夜だけでも、添い臥し(そいぶし)できるように手引きしてやろうと言っているんじゃないか」

「そ……そんな、あかり月光菩薩さまの逆鱗にふれるようなこと、私には……」

「こっちには時間が無いんだ! 菩薩さまのご機嫌伺いしているヒマは無い!」

急に女人は高飛車に言って、

「……」

「悪くはしないから、勇気をお出し。青年に抱きしめられたくはないのかい?」

「……」

「ちょっとばかり勇気を出して褥に滑りこめば、子孫だって残せるかもしれないのだよ。儚い蛍の命の鎖を伸ばしていけるかもしれないのだよ」

「きゃっ! あ、あなたは何をしようと?」

娘はガタガタと震えながら訊いた。

「決まっているじゃないか、月光菩薩をぎゃふんと言わせたいのさ」

「月光菩薩さまを……!」

「ほうら、お前の心が嘘をつけない!」

露里の身体は人間と同じ大きさになって、青白い蛍の光に取り巻かれてあぜ道に立っていた。

「添い臥しする時には美しく正座して、挨拶するんだよ。『よろしく可愛がってくださいませ』とね」

言い終わると同時に、黒い影だった女人は闇に溶けた。

第三章 夕餉の様子

握りしめた拳がガタガタ震えた。

人間の世界に2日や3日では慣れるはずがない。分からないことだらけで、道端で村人に会っても緊張してしまって挨拶もできない。

しかし、露里の着ている着物が貴族に劣らなく、羅紗のようで煌めいているので、村人たちはまじまじ見てから頭を下げる。

いよいよ、スガルの屋敷へ侵入する日がやってきた。

1日前に月光菩薩あかりは軍務で出立し、スガルは部下と共に軍部で見送った。

スガルの屋敷を確かめておいた露里は、隣の生垣に、のうぜんかずらが咲いているのを見つけた。

(咲いてる! これは運命が味方してくれたのかしら)

花をひとつずつ摘んで、蜜を首すじや胸元にすり込んだ。甘い香りの紗をまとったようだ。

(スガルさまは、お気に召してくださるかしら)

ひと気のない昼間に庭に入り込んでおき、茂みに隠れて辺りが暗くなるのを待った。山の端に陽が沈み、紫色の闇が濃くなり、露里の胸の高鳴りが増す。

屋敷の母屋では灯りが点され、スガルと兄上の夕餉の様子が物音や侍女の食事を運ぶ気配で分かった。

兄上の鹿の樹(かのじゅ)将軍の声がとりわけ大きいので、話の内容がすべて分かる。

「そうか、月光菩薩どのは無事に出立されたか。おい、メシのおかわりを頼む! 猪肉の焼いたのと山芋と酢の物もじゃ! スガル、お前ももっと食え!」

大声の度に侍女がせわしく立ち働く。

庭でカワズが鳴きはじめ、露里の仲間の蛍たちもふわふわ飛び立ちはじめた。

すっかり物音が止んだ。

(そろそろご寝所に入られたかしら……)

寝所の隣の間で、十二単をそっと1枚ずつ脱ぎはじめ、几帳に掛けてゆく。絹の夜着になって御簾の隙間からスガルの部屋の様子を窺った。

褥(しとね)に横になっているようだ。

そっと褥の傍らまで進み、背筋を真っ直ぐにして膝をつき夜着のすそをお尻の下に敷き、かかとの上に座って美しい正座をし、床に手をついて頭を下げた。

スガルの褥に身体を滑りこませる。

第四章 あの方じゃない

あちらを向いて寝ているスガルの背中の大きさを改めて感じた。

背中合わせだが、胸のドキドキがスガルに聞こえやしないかと心配していると―――。

「うぅん、もう飲めないってば……」

背中から聞き慣れない声がした。

(スガルさま? おささ(酒)を召されるとお声が変わるのかしら)

などと思っていると、

「あ、れ? 奥ちゃん、今夜はいい香りだね……」

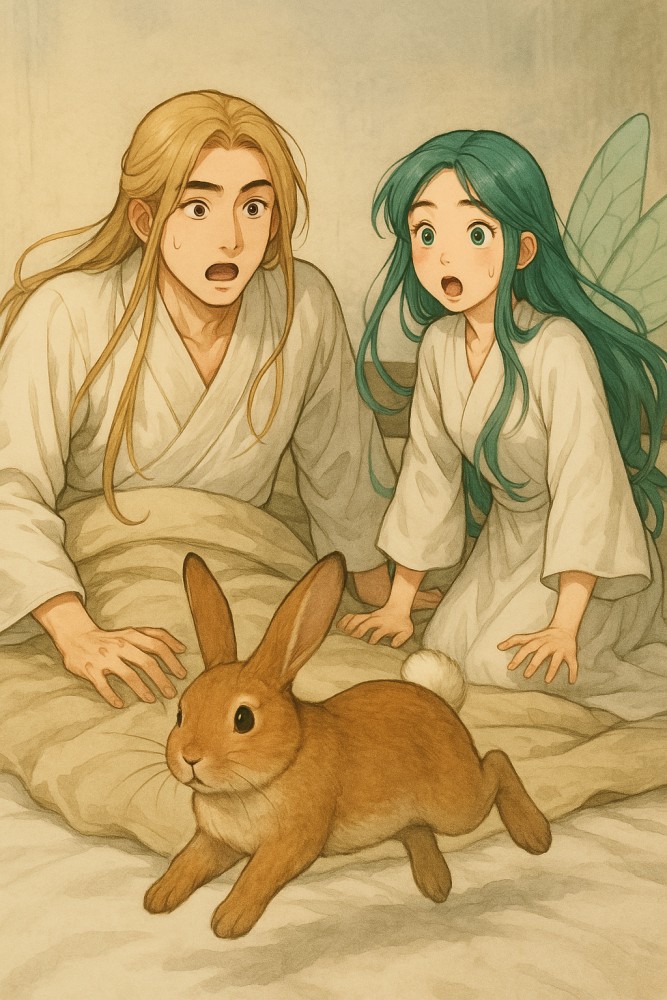

大きな手で肩を捕まれ、露里は気づいた。

「スガルさまじゃない!」

「え? 君は誰?」

半身を起こして、灯りの中に浮かび上がったのは、紅鬱金(べにうこん)色の髪をした青年ではないか。

「あなたこそ、どなた? ここはスガルさまのご寝所ですよ!」

露里も座って夜着の前を押さえて叫んだ。

「大変でしゅ~~! 蛍の露里ちゃんが、うりずんさまにぃ~~!」

うす茶色のうさぎが、ぴょ~んと跳び出てきて叫びながら、廊下へ跳ねていった。

「こら、うさぎ! 誤解だってば! 俺はこの娘に指1本触れてない!」

「いえ、肩に触れられましたわ!」

露里も叫び、侍女が騒ぎを聞いて駆けつけてきた。

「いかがなさいました?」

スガルもやってきた。

「いったい、何ごとだ?」

「スガル! お前はどこに行っていたのだ」

「酔い醒ましに裏庭に出ていたんだが……」

「今さっき、消えてしまいそうな、か弱げな娘が褥の中で横になっておったぞ。甘い香りがして、うちの奥ちゃんと間違えたんだ。それと、お前の友のカンロクのうさぎまで紛れ込んでいて……」

うりずんは、興奮冷めやらない様子でしどろもどろだ。

第五章 出会ったうさぎ

どさくさに紛れて露里は庭に逃げ出した。茂みに隠れて、ようやく落ち着いた。

ガサッと葉を揺らす音がした。さっき、褥から跳び出してきたうさぎだ。

「あ、さっきのうさぎさんね」

「さっきのきれいな娘ちゃん! あなたはいったい? アタチはカンロクさんとこのサラサでしゅ。美甘ちゃんに頼まれて、ご主人のうりずんさんの見張り番していたの。ほら、うりずんさんてすぐに浮気しちゃうから」

「どうして、スガルさまの褥に?」

「昨夜、うりずんさんは鹿の樹将軍とスガルさまとお食事して、遅くなったからこちらに泊まられたの。それでアタチは見張り番していたのでしゅ」

「うりずんさまって方が、夕餉の席におられたの?」

「はいでしゅ。鹿の樹将軍の声が大きくて気づかなかったのかな?」

「全然、分からなかったわ」

露里はため息をついた。

うさぎのサラサが、

「じゃあ、娘ちゃんは、うりずんさんに会いたかったんじゃないのでしゅね」

「ええ。誰のことだか知らないわ」

「ありゃりゃ! サラサはさっき、美甘ちゃんとこへ行って、うりずんさんが浮気してたって報告しちゃった!」

「なんですって!」

露里もうさぎも、真っ青になった。うさぎが露里の胸に飛びこんできた。

「娘ちゃん、アタチを抱っこして、うりずんさんのおうちまで行ってくだしゃい!」

サラサはうさぎの可愛いしぐさで、両手をすりすりした。

「うりずんさんの奥方さまに説明しに行くのね。近いのかしら?」

「アタチがさっき駆けて行って帰ったから、そんなに遠くではないでしゅ」

「分かったわ。行きましょう。私の体からぼんやり感じる灯りが役に立つでしょう」

夜中の道を露里は、サラサを抱いてふわふわと飛びながら、歩きはじめた。

「さっきの話は間違い?」

サラサは美甘ちゃんの前でうさぎの正座――香箱座りして、詳しく説明した。

「うりずんさんは浮気してまちぇんでちた。サラサの勘違いでちた。ごめんなさいでしゅ」

縮こまって頭を下げた。

美甘ちゃんは、優しくサラサをナデナデして、

「普段からのそよぎの行動が良くないから間違われるのよ」

※そよぎ=うりずんの本名

美甘ちゃんはむくれたが、サラサの間違いに怒ってはいなかった。

「あなたは?」

サラサを抱っこしてきた露里に目を向けた。

「私は蛍の……露里と申します」

「それで、背中に羽根がついてるのね」

東の空が明るくなってきた。

「申し訳ありません。今夜のことは、すべて私のわがままから、うりずんさまにまでご迷惑をおかけしたことなんです」

露里は美甘姫の前で洗いざらい話した。

「まあ。じゃあ、黒い影の妖しの者がすべて計画してスガルくんの褥に忍びこむようにって?」

「……なんてはしたないことをしてしまったのかしら」

うつむいて、繰り返し謝るしかなかった。

「あなたがスガルくんを好きな気持ち、よく分かるわ。気にしないで。スガルくんもきっと許してくれるわ。それより、ちょっと考えついたことがあるの」

美甘ちゃんはイタズラっぽい顔をした。

傍らで眠っていた若君のゆいまるが、ぐずり出した。美甘ちゃんは抱っこして揺らしながら、思いがけないことを言った。

「蛍の娘さん、しばらく、この子を預かってくださらない?」

「ええっ?」

「最近、そよぎは鹿の樹将軍と飲み歩いてばかり、素行が良くないのよ。あなたが花妖しに操られたと聞いて思いつきました! ちょっと心配させてやりたいの」

「で、でも、私、赤さまのお世話をしたこともありませんし、おっぱいも出ませんから乳母のお勤めもできませんが……」

「大丈夫よ。預かってもらうのは屋敷の離れですから。乳母には通わせるわ」

「それで、ご主人さまには何と?」

「神隠しに遭ったと言います。花を操る妖しにさらわれたと。少しは心配して、規則正しく帰宅するようになるでしょう」

「奥方さま!」

露里とサラサは、口をあんぐり開けた。

第六章 捜索

「まだか? 屋敷の周りや縁の下、植木の中、高い木の上や、屋敷のすべての天井裏、井戸や溝まで隈なく探せ!」

うりずんの真剣な声が部下や家の者に、容赦なく飛んでいた。少々うわずっている。

「まだ、よちよち歩きなんだ。ひとりでは屋敷内から出られるわけがない。もしや、誰かに連れ去られたとか……」

「そよぎ、少し落ち着いたら?」

美甘ちゃんが声をかけるが、逆効果だった。

「奥ちゃん! そんなに落ち着いて平気なのか? ゆいまるは、ようやく授かった大切な子だというのに」

「平気じゃないけど、あんまり慌てふためくと家の者を不安にさせてしまいます」

「これが落ち着いていられるか! かどわかされたのか、屋敷内で迷子になったのか……。ゆいまる、どこだ~~! 返事せよ!」

紅鬱金色の髪を掻きむしって、また屋敷の周りを調べに行く。

「ちょっと炙(やいと)が効きすぎたかな? あんなに血相変えるそよぎは初めてだわ」

美甘がつぶやいた。侍女が、

「お許ししてさしあげなさいませ。この騒ぎが鹿の樹将軍さまや、お役所の方に聞きつけられないうちに」

「そうねえ。離れに行って蛍のお姉さんに、ゆいまるを連れて母屋に戻るように呼んでちょうだい」

しばらくすると、侍女の悲鳴が聞こえてきた。

「奥方さまっ!」

駆け戻った侍女は、文を持っていた。

「琉球の季節神、うりずんの若君は預かった。無事に返してほしくば、我のいうことを聞くがよい。

――毒花の妖し」

文からは、ぼろぼろと毒々しい血の色の花びらがこぼれ落ちた。文を握る美甘ちゃんの手がぶるぶると震え出した。

「ゆいまるが、本当にかどわかされるだなんてっ!」

「奥方さまっ!」

泣き崩れる美甘ちゃんを、侍女が支えた。

「大丈夫ですよ、きっとお元気で見つかります。この上は、ご主人様にすべてうち開けて、検非違使(けびいし=役人)の方々に捜索していただきましょう」

「そ、そうね。そうするわ」

美甘ちゃんが立ちかけた時、昨夜のうさぎが跳ねてやってきた。

「奥方しゃまっ! ゆいまるしゃまはご無事でしゅ! さっき、露里しゃんから思いが伝わってきまちた!」

「なんですって、蛍の、あの子から?」

「ゆいまるしゃまと一緒にいますって!」

簀の子に大柄な人影が座った。侍女に取り次ぎを求めている。

「スガルの友のカンロクと申します。うさぎの飼い主です」

侍女が急いで御簾を巻き上げた。

がっしりした体格の青年が簀の子に控えていた。

「お初にお目にかかります。スガルどのの友人です。うさぎから、詳しく聞きました」

「スガルくんの? うりずんの妻、美甘(みかん)です。どうぞ宜しゅうお願いいたします」

「うさぎの申すには、蛍の娘が一緒にいるかぎり若君の行方がわかるので、伝えますとのこと」

「ほ、本当ですか?」

「若君を連れ去った、花妖しという女は、憎いと思った相手を花の毒を使って呪うそうです。先日から、検非違使庁へも被害に遭った者から、たびたび届け出があったとかで――。そのうち捕獲するつもりだったらしいです」

「まあ……花の毒で」

「私とスガルで、うさぎの後を追いますから、奥方さまはお待ちください」

「蛍の娘がゆいまると一緒にいるかぎり……」

美甘ちゃんは、神棚へ駆けてゆき、できるだけ落ち着いて正座して、合掌した。

「神さま、どうか、ゆいまるを私どもの元へお返しください……」

第七章 花びらが襲う

周りは真っ暗で何も見えないが、風がびゅんびゅん当たってくる。

露里とゆいまるは、格子の籠の中に閉じ込められ四方を黒い影の小僧に担がれて、ものすごい速さでどこかへ運ばれてゆくのを感じていた。

いつの間に籠に入れられたのか、影小僧がいつ現れたのか、はっきりしないほどの早さで閉じ込められた。

籠が揺れ、ゆいまるが怖がって泣きはじめる。露里は小さなゆいまるの身体をぎゅうっと抱きしめた。

「ゆいまるさま、大丈夫ですよ! 露里がお付きしております。今、父上や、スガルさまが助けに来てくださいますよ!」

露里の胸に、黒髪の美しいスガルの面影が浮かんだ。

「露里は愚かなことをしてしまった上に、ゆいまるさままで危険な目にあわせてしまいました! どうか、罰してください!」

やがて、籠はピタリと止まった。影小僧は露里たちを置き去りにして消えてしまった。

「ここはどこかしら……洞窟の湿っぽい臭いがする……」

露里は震えながら、ますますお守りのようにゆいまるを抱きしめた。

スガルを乗せていた馬華(まか)号が後ろ足立ちになって立ち止まった。背後に続いて騎乗の人になっていたうりずんも、ちょうちんをかざして急いで馬を止める。

「どうした、スガル!」

「追っていた籠が、急に岩壁の前で消えたんだ!」

「籠を見失ったってことか?」

うりずんは歯を食いしばった。大切なゆいまるが捕らえられた籠を発見して追跡したまでは良かったが、岩壁に立ち塞がれては進めない。

「大方、ゆいまるをさらった妖しの者が、幻術を使ったのだろうが」

「ホホホホホホ……」

いきなり、不気味な笑い声が漂ってきた。

「うぬ、妖しの者か?」

「そうさ、季節神。いくら頑張っても、ワシの姿は見えぬぞ」

「くそっ、お前は何の妖しだっ」

「くくくく……ワシかえ? ワシは世の中の毒花という毒花の頂点に立つ者さ。いつでも好きなだけ毒花の美味しい香りを嗅げるさね。そしてワシの人形になって動くのさ……」

「おのれ……」

「さっそく試してみるかい?」

銀色の腕が見えたと思うと、手のひらが広げられ、瘴気に満ちた匂いと、おびただしい紅蓮の花びらが激しい勢いで顔面に振ってきた。

「ブルルルッ」

馬華号とうりずんの乗った馬が嫌がっている。

「な、なんだ、この花びらは!」

「ワシのしもべの花びらさ! そおれ、お前たち! 存分に暴れて人間どもを苦しめるがよい!」

花びらが馬たちに襲いかかり、大量に空中へ舞いあがる。

「しもべの花びらどもよ、人間どものところへ飛んでゆき、ワシの足元へひれ伏す輩に変えるのじゃ!」

「な、何をするつもりだ!」

「ふふふ……、さんざん、ワシの邪魔をしてくれた季節神よ、毒花の臭気を存分に味わうがよい」

むせるような甘く苦い臭気に包まれた。

「苦しい……」

露里はゆいまると自分の口元を袖で押さえた。

「ホッホッホ……毒花の香りだよ」

「花妖し……」

第八章 救出

次第に遠ざかる意識の中で、露里はゆいまるを強く抱きしめた。ゆいまるの小さな手も露里の袖をつかんでいる。

「どうか、神よ、私は短い命ですが……。これから永く生きられる、ゆいまるさまをお助けください……」

露里はゆいまると自分の口元を袖で押さえた。

「ホッホッホ」

聞き覚えのある声だ。

「苦しくなる毒花の香りだよ。ふたりとも存分に吸うがよい」

「花妖し……」

次第に遠ざかる意識の中で、露里はゆいまるを強く抱きしめた。

「どうか、神よ……」

――蛍が1匹、舞い込んできた。続いてもう1匹、もう3匹……どんどん増えて飛んでくる。大きなカタマリになった蛍たちは、露里とゆいまるの周りを囲んだ。

おかげで洞窟の中は仄かな灯りで見通しがきくようになった。

ドカッ!

いきなり、何かが破裂するような音がした。

露里が目を開けると、格子の籠が木っ端みじんになる瞬間だった。

「へっ、邪悪な籠なんか俺さまの蹴り1発で木っ端みじんだぜ!」

茶色い逞しい馬が、籠に向かって後ろ足で蹴りをお見舞いしたのだ。得意そうにいなないた。

乗っているのは―――、

「スガルさま―――!」

露里は一生懸命、腕の中のゆいまるを彼に捧げるように持ち上げて渡した。ゆいまるを抱き取る、スガルの姿を見て―――、露里の意識は遠のいていった……。

「うりずん! 後方に光が見える! 洞窟から脱出するぞ!」

スガルが叫ぶ。

「ゆいまるは奪還したが、蛍の娘を見失った」

「むむ……今は仕方ない、まず、ゆいまるを外へ!」

二頭の馬たちは光を目指して駆けた。

露里が目覚めた時は、広い座敷の几帳の内側で絹の布団に寝かされていた。

「ここは……」

「お気がつかれましたか?」

侍女が声をかけ、うりずんの屋敷だと分かった。

「ゆいまるさま! ゆいまるさまは?」

身体を起こしながら叫んだ。

御簾の間から入ってきたのは、うりずんの奥方の美甘ちゃんだ。

「蛍の娘さん……! 大丈夫?」

「奥方さま……」

「よくぞ、よくぞ、ゆいまるを守ってくださったこと! 心からお礼を言います」

「じゃあ、ゆいまるさまを無事にお連れできたのですね……」

「ええ。あちらで遊んでいるわ。私がうりずんを心配させるなんて、バカな計画を立てたから罰が当たったのだわ」

うりずんも部屋へ入ってきた。

「そうとも。罰が当たったんだよ、お転婆奥ちゃんの美甘ちゃん!」

「――申し訳ありませんでした。大変、ご心配させてしまい……」

美甘はきちんと正座して頭を下げた。心から反省した。

「花妖しは……」

「あなたたちが帰ってからは気配が無いわ。スガルくんが、抱いていたゆいまるをうりずんに渡して、あなたが馬華号に背負われて帰る間、夕暮れになったから、たくさんの蛍が集まって光のカタマリになって帰宅したのよ。きっと蛍たちが花妖しから守ってくれたんだわ」

第九章 ゆいまるの祈り

ゆいまるが簀の子へ出ると、庭に知らないぼろぼろの着物を着たお婆ちゃんが、萎れた赤い花を一本持って倒れていた。

ゆいまるは幼いながら、お婆ちゃんが大変だと感じた。

美甘ちゃんと露里がくつろいでいると、うさぎのサラサが飛びこんできた。

「あら、サラサちゃん」

「大変でしゅ! お庭に妖しの人が倒れてましゅ!」

「ええっ?」

侍女ふたりと美甘ちゃんと露里は、恐る恐る簀の子へ出てみた。すると、倒れている老婆の側にゆいまるが正座しているではないか!

ゆいまるは、万古老の持つ幼児正座教室に通いはじめたばかりだ。けれどもぐらぐらせず、しっかりお座りできている。うさぎのサラサが、

「ゆいまるくんが心で話しかけてるでしゅ!」

(お婆ちゃん、お腹、痛い痛いでしゅか? お水飲みましゅか?)

老婆はようやく白髪あたまを起こし、ゆいまるの声に反応した。侍女が器に水を持ってきた。身体を支えられて、震える唇でひと口飲んだ。

(お婆ちゃん、蛍のお姉ちゃんや、おたあさまをいじめちゃだめでしゅよ)

ゆいまるの思いを、サラサが伝えた。

(おもうさまも、シュガルのおにいたんもでしゅよ)

丁寧に正座したまま、まだでっかい頭を下げた。

「なんてお優しい……」

露里は感激の涙があふれるのを止められない。

美甘ちゃんも侍女たちも、泣いていた。

やがて老婆は萎れた花だけを持ち、ふらふらしながら庭を出て行った。

(萎れていた花は、もしやのうぜんかずらだった? 花妖しの女人は昔、あの花だったのかも……)

とても寂しい思いが心を吹き抜けていった。

「さて、私もそろそろお別れの時が来たようです」

露里が言った言葉に、美甘ちゃんはどっきりした。蛍は地上に出て数日しか生きられないと分かってはいたが、いざとなると、また涙があふれた。

「せめて、スガルくんにお文を遺していっては?」

美甘ちゃんの勧めで、露里はか細い手で文をしたためた。書いているうちに、顔や十二単の輪郭がうすくなってゆき、すうっと溶けるように見えなくなった。入れ替わりに一匹の蛍が青白い光を発しながら、部屋を出て、飛んでいった。

翌日、露里の文を受け取ったスガルは、読んでみた。

「来年の夏に生まれ変わることができたら、またお逢いしてもよろしいでしょうか」

「いいとも。来年も、のうぜんかずらの咲く時期になると、きっと思い出すだろうな」

スガルは懐に文をしまい込み、胸を押さえた。