[144]第22話 正座の時代は、平和の象徴か

発行日:2010/12/09

タイトル:第22話 正座の時代は、平和の象徴か

シリーズ名:やさしい正座入門学

シリーズ番号:22

分類:電子書籍

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

販売価格:100円

著者 :そうな

イラスト:あんやす

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/3177748

本文

――『食事のときはすなわち家族会が開けたのである。いわゆる一家団欒の景色はもっとも多くの食事のときにある』―― (本書に掲載されている本『家庭の新風味』)

昔の日本人の典型的な食卓の形は、茶の間で家族全員が揃ってちゃぶ台を囲み、ほぼ決まった時間に一家で団欒の時を過ごす形。それは、温かい家族のつながりを感じられる古き良き光景。当初もこれが典型的な理想像であったとしても、家族の集まる場として「ちゃぶ台」とは、そのくらい重要な存在だったに違いない。

そもそもちゃぶ台って何だろう? 私はそこに疑問をもってしまう。正座にピッタリである高さや使い勝手から憶測し、日本が起源であることを疑わず、しかも茶の間用に製作されたと勝手に考えていた。

しかし、本書を読んでみると意外や意外、新たな歴史的衝撃を受けた。読者の皆さまは見当がついていらっしゃると思うが、ちゃぶ台の出現には正座も関係している。しかし、いきなりちゃぶ台の話を懇々とするのもなんなので、まずは、いつの時代から正座、あるいは正座らしきものが出てきたのか、そして正座をして食事をするようになったのはいつからなのかを著者の考えとともにみていきたいと思う。

時代は縄文時代にさかのぼる。ちゃぶ台を作るという技術もないであろう時代に、一体どんなヒントがあるというのだろうか。それについて、著者は次のように述べている。

「日本人の先住民である縄文人の座り方を見るのに、最も参考になるのは土偶です」。土偶といえば、実際の縄文人が作ったとされる人間をかたどった土の人形だ。神を表しているなどの説もあるようだが、そういったものにも作った人たちの生活は表れるはずである。

著者は、まずはその土偶の恰好から生活のあり方を推測するという。ちなみに、座っている土偶は多々あるようで、東北地方を中心に出土しているようだ。中でも青森県八戸市の是川遺跡から出土した土偶について、こう述べている。

「しゃがんで手を合わせた格好をしています。分かりやすくいえば、手を除けば体育座りに近い格好です。」ちゃぶ台とは深く関連がつかないが、人間が座りやすい座り方の一つである。

次に、青森県田子町野津平遺跡から出土した土偶については、こう述べている。

「体育座りに近い座り方をしています。また、排便をするときの恰好、いわゆるウンチング・スタイルに近い格好をしている土偶も散見されます。」

さらに、東京都八王子市の宮田遺跡から、横座りの恰好の土偶も出土したという。それは、次のようだったという。

「土偶は乳児を抱いていて、横座りの恰好をしています。」

また、1997年の青森県大畑町で出土した土偶もあるのだが、その土偶は、正座なのか蹲踞なのか、あいまいだったという。当時の朝日新聞には『《正座》した土偶』という見出しが付いたようだが、実際のところは、そのあいまいさから正座とは断言できないようだ。

また、1997年の青森県大畑町で出土した土偶もあるのだが、その土偶は、正座なのか蹲踞なのか、あいまいだったという。当時の朝日新聞には『《正座》した土偶』という見出しが付いたようだが、実際のところは、そのあいまいさから正座とは断言できないようだ。

※蹲踞(そんきょ)……しゃがむこと。つま先立ちで深く腰を下ろし、十分ひざを開き、上体を正した礼の姿勢。

最後に、山梨県の釈迦堂遺跡から出土した土偶の中にも、正座をしているといわれる土偶があったそうだ。著者は、それらについて、こうコメントしている。

「これらの土偶が仮に正座をしていたとしても、それは決して日常の姿勢ではなく、宗教的な儀礼などにまつわる行為の可能性があります。」土偶にするほどの形(姿勢)、そして出土した場所から推測すると、これは納得のいく解釈である。

と、ここまで勉強してきて、私の土偶の知識は、ほんの一端だということに気づかされた。一般的に土偶のイラストを見ると、両足を肩幅に開いて胸を反らせ、棒のようにつっ立っている恰好の土偶を描かれることが多い。こんなにも色々な土偶があるとは、歴史はなかなかに深いものである。

では、時代が変化すると、この土偶はどうなっていくのだろうか? 次に見ていく時代は、弥生時代。この時代は、縄文時代とは違って、そのような土偶はほとんど出てきていないのだそうだ。だが、その代わりにこんなものがあったという。

「静岡県の登呂遺跡からは、組み立て式の腰かけや一木式の腰かけ、静岡県伊豆の国市の山木遺跡からは椅子などが出土しています。」

座具が出てきたのか。その座具の意味として、作者はこう述べている。

「弥生時代は身分関係が築かれつつあった時代ですから、豪族など力を持った一部の人がこれらの腰かけを使っていたと思われます」。どのようなイスなのだろうか。調べてみたところ、どうやら丸太を使った簡易なイスのようなものであることが分かった。

その次は、古墳文化の時代である。ここでは、土偶ではなく埴輪が登場し、全国的に古墳周辺から出土している。色々な座り方がみられるようで、著者はこう述べている。

「栃木県の亀山古墳などからアグラをかいている男性の埴輪が出土しています。ほかにもアグラを組み、合掌をする男性の埴輪など、アグラを組んでいる埴輪は数多く出土しています。」

さらに、こんなことも。

「正座をしている埴輪も出土しています。たとえば、群馬県太田市の塚廻り4号墳からは、正座に近い姿、両手をついてひざまずく正装の男性の埴輪が出土しています。」

(殯を示す人物埴輪軍。群馬県太田市の塚廻り4号墳より出土。正座のような姿勢の埴輪は、「跪いて誄(しのびごと)をする男性」。『図説日本仏教の世界 古墳からテラへ』より)※【誄】……人の死をいたんで、その人の生前の功徳などを霊にのべること。『スーパー大辞林3.0』より。

(殯を示す人物埴輪軍。群馬県太田市の塚廻り4号墳より出土。正座のような姿勢の埴輪は、「跪いて誄(しのびごと)をする男性」。『図説日本仏教の世界 古墳からテラへ』より)※【誄】……人の死をいたんで、その人の生前の功徳などを霊にのべること。『スーパー大辞林3.0』より。

ここでやっと正座がきたかと思ったが、これまた正座と断言できるものではなさそうだった。近い格好は沢山あるようなのだが、どうにも「これぞ日常で使われていた正座!」と太鼓判を押せるようなものは、やはり出てきていないようだ。本書いわくそれには続きがあり、

「その『ひざまずく正装の男性』の前には、椅子に座る男性がいます。この椅子に座る男性は祭祀の主宰と考えられています。」とのことだった。

著者は、「こうしてみると、古墳時代には、椅子、アグラ、正座と、少なくとも3種類の座り方が存在していたことが分かります。――しかし私は、少なくとも椅子に腰をかけている人物は身分の高い人に限られていたと想像します。」と、述べている。

確かに、座り方は3種類ほどあるようなのだが(一応この跪く姿勢も正座だろうか)、出土物で事実を確認すると同時に、どれもが日常で使われていた可能性が低いことを匂わせる。

次に見るのは、飛鳥時代である。著者がいうには、日本に椅子が広まったのは明治時代以降らしいのだが、実はそのもっと前である飛鳥時代にも椅子を積極的に導入しようとしていた時期があるというのだ。著者は、それをこう述べている。

「朝廷はそれまで行われていた跪伏礼(きふくのれい)などをやめ、中国式の立礼(りゅうれい)を行うことを決めています。跪伏礼とは、地面にひざまずき、両手を土につける礼式のことで、立礼とは椅子に座って行う礼式のことです。」

海外との交流が出てくるとなると、納得の推移である。その頃の海外の文化は(特にローマ・インド・トルコなどの海を渡って入ってくる文化)、日本の暮らしとは全くといっていいほど違うので、上層部が感化されて新しいことをやり始めようとするのも分かる流れである。

だが、文化が全く違うからだろうか、椅子に座る文化はあまり浸透しなかったようだ。何度も跪伏礼の禁止令が出ているというくらいだから、今までのやり方からすると相当になじめなかったのだろう。そもそも、イス以外の生活様式が根本的に変わっていないのだろうから、それだけ変わっても馴染めないのは、想像に難くないが。

そして、時代は流れて奈良時代である。ここでも著者は《椅子に座る人》を確認したという。

「それは僧です。椅子に腰かけた像を《倚像(いぞう)》といいますが、倚像は奈良時代以降、高僧の像に見られるようになりました。」

著者によると、平安時代までは椅子のことを倚子と書き、《いし》と読んだのだそうだ。鎌倉時代以降、《椅子》と書くようになり、唐音である《いす》の音があてられたのだそうだ。

(栄西像。くつを脱いで座っている。 『図説日本仏教の世界 禅と無の境地』より)

(栄西像。くつを脱いで座っている。 『図説日本仏教の世界 禅と無の境地』より)

隣国を経由して入ってきた宗教や文化に、素敵に感化された時代なのだなぁと思うと浪漫を感じる。私もその時の日本を見てみたかった。新しい大量の文化に触発されるというのは、どのような気持ちなのだろうか。そう思ってみたものの、案外、新宿等に新しい外国のスイーツが入ってくる感覚と同じだったりして……。

著者の説明はまだ続く。

「奈良時代の高僧は読経も椅子に腰をかけて行っていたと考えられます。それはおそらく、仏教が伝来したインドや中国の影響が大きかったからでしょう。法隆寺や東大寺の住職は、今も椅子に座ってお経をあげています。こうしたことから考えると、古来、椅子に座ることは社会的地位を示すものであったと考えられます」

(本尊台座。ブドウや文様が、仏像の台座に取り込まれている。薬師寺パンフレットより) この頃になると、装飾も目立ってくる。やはり、社会的地位を示すものには、装飾がつきものなのだろうか。

(本尊台座。ブドウや文様が、仏像の台座に取り込まれている。薬師寺パンフレットより) この頃になると、装飾も目立ってくる。やはり、社会的地位を示すものには、装飾がつきものなのだろうか。

さて、奈良といえば「大仏ー!」と続けたくなるフレーズである奈良なだけに、次は仏像の座り方に注目していこう。著者はその座り方をこう記している。

「仏像を見てみると、さまざまな座り方があることに気づきます。最も多く見られるのは、結跏趺坐(けっかふざ)です。」なんとも難しい漢字である。漢字からして物々しさを感じてしまう。

ここで、著者は座り方の詳細を教えてくれている。ならば、早速やってみようではないか。

「趺坐とは足を組み合わせて座ることで、結跏趺坐は両足の甲をそれぞれ反対の腿の上にのせて座ります。」

一読すると簡単そうなので、早速試してみた……が、こんな座り方、できるわけがない。これは、相当な体の柔らかい人ではないと無理なのではないか!? 自宅リビングで必死に結跏趺坐を行っていると、通りすがりに「固いね(笑)」などと声をかけられる。半ば意地になって、手で足を支えながら形を作ろうとしたとき、コロンと無様にも転がってしまった。その瞬間、私の中で何か虚しいものが通り過ぎていった気がした……。

半ば諦めていると、今度は半跏趺坐(はんかふざ)という言葉が目に入った。それについて、著者はこう記していた。

「半跏趺坐は結跏趺坐の略式ともいえる座り方で、現在では座禅をする際、結跏趺坐ができない人にこの半跏趺坐が進められるそうです。」

ちなみに、結跏趺坐については、仏像の中でも如来(にょらい:仏や仏陀の尊称)に多く見られると記してあることから、相当に尊い姿勢なのだということが分かる。

(中央薬師如来像の姿勢が結跏趺坐。 薬師寺パンフレットより) そして、半跏趺坐に関しては、菩薩(ぼさつ:仏の位の次。文殊、観音、弥勒がある)に多く見られるという。一般では座禅を行うときの座り方でもあるということから、ただ私が固すぎてできなかっただけなのだろう。きっと、柔らかい人には座ることができるのだろう。(私の場合、結跏趺坐も半跏趺坐も無様な結果となったので固い人は無理せずに。)

(中央薬師如来像の姿勢が結跏趺坐。 薬師寺パンフレットより) そして、半跏趺坐に関しては、菩薩(ぼさつ:仏の位の次。文殊、観音、弥勒がある)に多く見られるという。一般では座禅を行うときの座り方でもあるということから、ただ私が固すぎてできなかっただけなのだろう。きっと、柔らかい人には座ることができるのだろう。(私の場合、結跏趺坐も半跏趺坐も無様な結果となったので固い人は無理せずに。)

参考までに、ここに半跏趺坐の行い方を記しておく。

「片足を他の片足のももの上に組んで座る。『デジタル大辞泉』より」

説明は実に短いが、私にはこれでも難しかった。ぜひ、我こそはと思う方はお試しあれ!

また、結跏趺坐には種類があるという。それは2種類あり、1つは《吉祥坐(きちじょうざ)》といって、左足を右腿の上に置き、次に右足を左腿の上に乗せる方法なのだそうだ。もう1つは、《降魔坐(ごうまざ)》といい、吉祥坐とは逆の順序で、右足から組み始めるという。

半跏趺坐には種類は無いようだが、椅子に腰かけているものもあり、弥勒菩薩半跏像などはその典型なのだそうだ。

(弥勒菩薩像 『図説日本仏教の世界 古墳からテラへ』より) 《輪王坐(りんのうざ)》という座り方もあるという。これは、片膝を立て、体を支えるように手を後方につく座り方だそうだ。著者は、いわば立て膝の姿勢だと記していた。

(弥勒菩薩像 『図説日本仏教の世界 古墳からテラへ』より) 《輪王坐(りんのうざ)》という座り方もあるという。これは、片膝を立て、体を支えるように手を後方につく座り方だそうだ。著者は、いわば立て膝の姿勢だと記していた。

そして、やっとここで正座の仏像の登場だ。それについて、著者はこう述べている。

「正座をした仏像は、京都市の三千院にある勢至菩薩跪像(せいしぼさつきぞう)です。この像は西方極楽浄土から亡者を迎えに来る来迎形式の像で、正座してひざまずき、合掌しています。通常の正座に比べると、両膝のあいだが開いています。平安時代後期の1148年の作です。」

1体だけではないようで、もう1つあるようだ。

「京都市の教王護国寺(東寺)にある伝武内宿禰(たけうちすくね)坐像も正座に近い座り方をしています。そして、勢至菩薩跪像と同様に、両膝は左右に開いています。こちらも平安時代後期の作といわれます。ただし、かかとは立っています。」

確かに似てはいるが、特に後者は私たちのよく知る正座とは、やはり合致しないようである。

「確かに、正座(に近い座り方)をしている仏像もあることはありますが、その数は結跏趺坐や半跏趺坐などに比べると、決して多くありません。極楽浄土から迎えに来る際にとる姿勢と考えられ、日常生活でとる姿勢ではありえない座り方と考えられていたようです。」

「確かに、正座(に近い座り方)をしている仏像もあることはありますが、その数は結跏趺坐や半跏趺坐などに比べると、決して多くありません。極楽浄土から迎えに来る際にとる姿勢と考えられ、日常生活でとる姿勢ではありえない座り方と考えられていたようです。」

やはり、昔の時代でも日常生活で楽にとる姿勢ではないと思われていたらしい。一般人に普及していなかったことが、そう思われる大きな要因であるのかもしれないが……。それにしても、仏像の座り方1つをとっても色々な種類があるのだなぁ。

さて、話は仏像から人間に移る。一般的に正座は、三代将軍・家光のころから広まったとする説があるようだが、著者は、様々な文献から高貴な女性の多くが立て膝をしているということから、その説には信憑性がないという結論に至っている。特に、「始まった」ならまだしも、「広まった」とする考えに異議を唱えている。例えばそれは、次のような著者の考え方である。

「のちの三井財閥につながる三井家の礎を築いた三井高利とその妻の絵が残されています。二人並んで描かれているその絵を見ると、高利はアグラをかいていて、妻は横座りをしています。高利は一時代を築いた人物ですから、後世に残る肖像画をいい加減な姿勢で描かせるわけがありません。」

説得力のある説明である。他にも貴族の例はいくつかあり、どれも写真には男性はアグラ、女性は立て膝、亀座(かめざ:正座の格好をして、足を両側に広げ、尻を床に下ろした姿勢)をといった姿勢をとっているという。

ただ、幕末にもなると、少し変わってくるようだ。著者は、こう記している。

「幕末の写真には、正座をしている身分の高い女性の写真も散見されます。とはいえ、鎌倉、江戸初期、江戸前半期、江戸末期、明治と、そのときどきの最高位、もしくは高い身分の少なからぬ女性たちが正座をしていないのもまた事実です。このことの意味は、日本人の座り方の歴史を考えるとき、大きなヒントを私たちに与えているように思うのです。」

さて、ここからは、著者は昔の人がどんな姿勢で食事をしていたのかを教えてくれる。

まずは、江戸時代の支配階級や上流階級の食事姿勢について、著者はこう述べている。

まずは、江戸時代の支配階級や上流階級の食事姿勢について、著者はこう述べている。

「江戸時代に描かれた『錦葉百人一首女寶大全(きんようひゃくにんいっしゅにょほうたいぜん)』には上流婦人の食事風景を見ることができ、畳の上に置かれたお膳を前に、彼女たちは正座をしています。また、『女中風俗艶鏡』には、お膳を前に正座や立て膝をした女性が描かれています。」

「『絵本筆津花』では、上流の町家の食事風景が垣間見られます。ここでも、畳の上に置かれたお膳を前に男性の町人が正座をしています。」

次に庶民の食事風景を見てみる。

「『日用助食 竈(かまど)の賑(にぎわ)ひ』には、子供がお膳を前にアグラをかいて食事をしている様子が描かれています。」

農民については、こうだ。

農民については、こうだ。

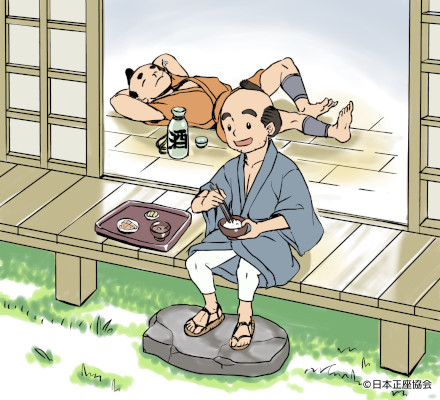

「『経済をしえ草』には、夫と思われる男性が縁側で飯と汁と香の物をお膳に載せ、食事をしている様子が描かれています。妻と思われる女性がおひつからご飯をよそおうとしていて、その姿は立て膝をしています。」

この文からは、男性の格好がいまいち分からないのだが、縁側ということだから、縁に腰かけて、足を垂らして座っているということなのだろうか。

次に『耕稼春秋』に描かれている、稲刈りを終えた農民たちの祝宴をしている様子について、こう記している。

「酒も飲んでいるようで、大人の男性はアグラをかいたり寝ころんだりしています。男の子の姿も見え、彼らは脚を伸ばしたり、正座(に見えます)をしたりしています。」

「以上はいずれも江戸時代の食事の様子ですが、傾向としていえるのは、上流階級のほうが正座をしている率がたかそうであるという点です。その理由の1つには、畳の有無があるように思います。」

「以上はいずれも江戸時代の食事の様子ですが、傾向としていえるのは、上流階級のほうが正座をしている率がたかそうであるという点です。その理由の1つには、畳の有無があるように思います。」

確かに、畳の有無で正座をするかしないか、できるかできないかも変わってくる。それが一番重要なポイントなのだろう。畳を持つ層に正座の比率が多くなるのは当然のことである。

次に、後のちゃぶ台なるものが出てくる。

「丈の低いテーブルは、蘭学者のオランダ正月の集いに初めて登場します。時代は江戸時代の後期です。」

その集いが気になって仕方がないが、今はちゃぶ台のことだけを考えることにする。ここでは、丈の低いテーブルという言い方をしている。「ちゃんと言ってよ、ちゃぶ台ってさ。」などと思う方もおられるだろうが、これには理由があった。

著者はこう述べている。

「ちゃぶ台とは、西洋のテーブルを日本人の暮らしに合うように改良した卓です。言われてみると『なるほど』と思うでしょうが、テーブルの脚を切って短くしたのがちゃぶ台です。『西洋のテーブルの日本版』ということもできます」

これは思い切ったことをしたな、と思う。これまで、日本人の生活で椅子を使うことはほとんどなかったということから、高さのあるテーブルが馴染まないのはよく分かる。だが、そのために机の脚を切るなどと誰が考えたのだろう。確かに、テーブルに高さがあるから椅子が合うのであって、低ければ座布団を敷いたり、床に直に座る座り方が合うのだ。これが後の日本の居間で大活躍するのだから、歴史って面白い。

そして、そのちゃぶ台について、著者は『家庭の新風味』という本が興味深いことを書いていると紹介している。文頭でも取り上げたが、以下がその内容である。

「食事のときはすなわち家族会が開けたのである。いわゆる一家団欒の景色はもっとも多くの食事のときにある。この点から考えれば、食事はかならず同時に同一食卓においてせねばならぬ。食卓といえば、丸くとも四角でも大きな1つの台のことで、テーブルといってもよい。シッポク台といってもよい、とにかく従来の膳というものを廃したいとわが輩は思う。」

例えば、膳は1人分の食事を乗せるが、必ずしも顔を突き合わせて食べるワケではない。ちゃぶ台はみんなの食事を乗せ、顔を突き合わせながら食べることができる。それは1人1人個別になっている膳より、はるかに団欒とした温かみを感じるのだ。

今まで台所や別室で食事を済ませていただろう奥さんや子供たち(主に女児)と同じ席で顔を見ながら食事をするという感覚は、いったいどのようなものだったのだろうか。

そういえば、先にシッポク台という言葉が出てきた。シッポク料理なら聞いたことがあるが、シッポク台とはなんだろう? 著者は、それについてこう説明している。

「『シッポク台』は、漢字で書けば『卓袱台』。ちゃぶ台も漢字で書けば『卓袱台』です。」

ちゃぶ台は茶舞台や茶渋台などと書くのだろうと思っていたため、意外である。なんとなく、ちゃぶ台にはお茶のイメージが強い。

だが、2つ同じ漢字があるなんて変だ。どちらかがただの当て字である可能性もある。そう思い、デジタル大語泉で「卓袱台」調べてみると、こんなことが分かった。

「【卓袱台】すわって食事をする時の食台。中国読み〈チョーフー〉より転化した名ともいわれる。」

ちゃぶ台、チョーフー台。日本の生活に溶け込んでいたちゃぶ台の語源が外来語の音だったとは、思いもよらない事実ではあったが、中国から漢字が入ってきた当初からすると、今ほど違和感はなかったのかもしれない。ただ、このちゃぶ台が入ってきたのは江戸時代の後期で、『家庭の新風味』が書かれたのは明治後半だと記してあり、著者はいくつかの文献から推測し、東京などの都会に限っていたと見ているようだ。

なにはともあれ、一家団欒をもらたすちゃぶ台が日本に入ってきて良かった。そして、最近のちゃぶ台は脚を折りこめコンパクトにできたり、1~2人用のサイズも作られたりと、私たちの生活を便利なものにしてくれているのだ。

さて、ちゃぶ台のことが分かったところで、次は寺子屋での座り方を見ていこう。

著者は、寺子屋での様子を描いた絵を見ると、子供たちが正座をしているものが幾つか確認できるという。

「たとえば、『孝経童子訓(こうけいどうしくん)』に描かれている子供たちは、ほとんど正座をしているように見えます。ただしこの寺子屋は、都市の富裕層の子女を対象にしているようにも思えます。また、『絵本栄家種(えほんさかえぐさ)』を見ると、女子の学習風景を垣間見ることができます。しかし、先生(師匠)らしき女性は、立て膝で描かれています。」

師弟関係にも、正座が用いられるようになっているということだろうか。それとも、富裕層の子供たちには正座が根付いていて、もしかしたら富裕層ではない先生には正座が根付いていないのだろうか。

ここに渡辺崋山の描いた『江戸時代の寺子屋風景』という絵が本書にあったので、載せてみる。

(『江戸時代の寺子屋風景』渡辺崋山 本書より抜粋) 座り方は色々だが、勉学に励んでいる者のほとんどが正座をしているように見える。なにか、1人祭り状態の者がいるようだ。両手を挙げている。まるで雨乞いのポーズのようだが、これは喜んでいるのだろうか、それとも嘆いているのだろうか。考えだしたらキリがないので、ここら辺にしておくが、この頃の寺子屋はこういう風景だったのだそうだ。

(『江戸時代の寺子屋風景』渡辺崋山 本書より抜粋) 座り方は色々だが、勉学に励んでいる者のほとんどが正座をしているように見える。なにか、1人祭り状態の者がいるようだ。両手を挙げている。まるで雨乞いのポーズのようだが、これは喜んでいるのだろうか、それとも嘆いているのだろうか。考えだしたらキリがないので、ここら辺にしておくが、この頃の寺子屋はこういう風景だったのだそうだ。

最後に、著者は新選組の座り方についても述べている。新選組を例に座り方を見るとは、なんとも浪漫を感じる響きだと思ってしまう。

まず、著者はその正座の影響から述べている。

「武士という観点から考えると、正座は戦闘には不向きです。なぜなら『いざというとき』足がしびれて、とっさの行動に後れを取り、場合によっては、命をも落とすことになるからです。」

大いに説得力のある言葉である。あのしびれは、身体が「キツイ姿勢だよ~、血流が悪くなって危ないよ~」と訴えているシグナルだと聞く。つまり、特訓をしたからといってしびれなくなるワケではない。(※慣れで軽減されることはあるようだ)

武士がそのような姿勢で長時間座り、いざ敵が攻め込んできたときに、生まれたての子羊のような足取りで戦おうという方が無謀というものである。そして、著者はこう述べている。

「戦国時代には正座が普及していなくて、平和な江戸時代、それも中頃から徐々に普及していったとすると、正座をしていたほうが“平和的”であるとはいえそうです。」

正座には、そういった平和を考える上でのモノサシにもなるのだなと、シミジミ感じ入るところがある。

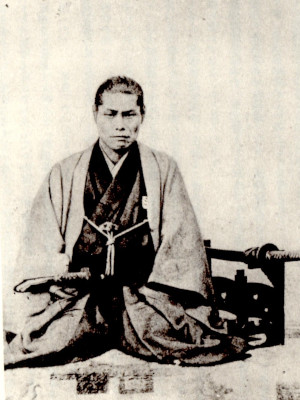

「正座をした武士というと、新選組の局長・近藤勇を思い浮かべます。近藤は本来、農家の出(ただし、豪農)で、生まれながらの武士ではありませんでしたが、見方によっては『最後の武士』といえなくもありません。何枚か残っている近藤の写真を見ると、いずれも正座をしています」

(近藤勇 本書より抜粋)「時はまさに幕末ですから、武士社会のあいだでは正座はかなり浸透していたことでしょう。しかし農民、とりわけ近藤の生家のような豪農や庄屋などではなく、ごく普通の農民のあいだでは正座はまだ普及していなかったと私は考えます。しかし、近藤は正座をしている。それは、本来の武士以上に武士足らんとした彼の心意気の表れではないかと思うのです。」

(近藤勇 本書より抜粋)「時はまさに幕末ですから、武士社会のあいだでは正座はかなり浸透していたことでしょう。しかし農民、とりわけ近藤の生家のような豪農や庄屋などではなく、ごく普通の農民のあいだでは正座はまだ普及していなかったと私は考えます。しかし、近藤は正座をしている。それは、本来の武士以上に武士足らんとした彼の心意気の表れではないかと思うのです。」

本書で、正座は武士の教養の1つとして儒学から入ってきたと教わった。彼ら新選組には、武士になりたいと切望していた人が沢山いたのだと聞く。その気持ちから、武士の教養を身につけたのだろうか。新選組の活躍と行く末を考えると、この固い決意をもって正座をする姿に感慨深いものがある。

さて、時代はいよいよ明治になる。本書によれば、椅子やちゃぶ台が広まってきたのも明治である。これだけでもこんなに生活様式がガラリと変わるのだから、明治維新様々である。著者は、この時代になると、公式の席や写真に撮られることを意識した際には、正座になることが徐々に常識になってきていると述べている。

「たとえば、最初の徴兵検査が行われた際の1874年の写真です。20人以上の青年たちが写っていますが、最前列の人は全員、正座をしています。衣服は全員、着物です。脚気がなければ、正座の普及はもっと早まったのではないかと考えられます。」

ここまで縄文時代から明治へとみてきて、正座が現代で受け入れられているのは、ちゃぶ台の存在が大きく関わっていることが明白に思える。今でも、少し古いお宅や田舎へ行けば、高確率で団欒用のちゃぶ台は存在するし、一人暮らしの家にもコンパクトに畳んでしまえて移動できる小さなちゃぶ台は受け入れられている。そして、ちゃぶ台を使用する姿勢は様々だが、ご飯を食べる時や物を書くときには、自然と正座になる人が多いのではないだろうか。

自然と正座へ繋げてくれる役割を兼ね、人と顔を突き合わせてご飯を食べる機会も与えてくれるちゃぶ台。そうして人の生活を豊かにしてくれるちゃぶ台は、まさに平和の象徴なのかもしれない。

次回は、「正座よもやま話 今の常識、再点検」とともに、正座をみていきたい。