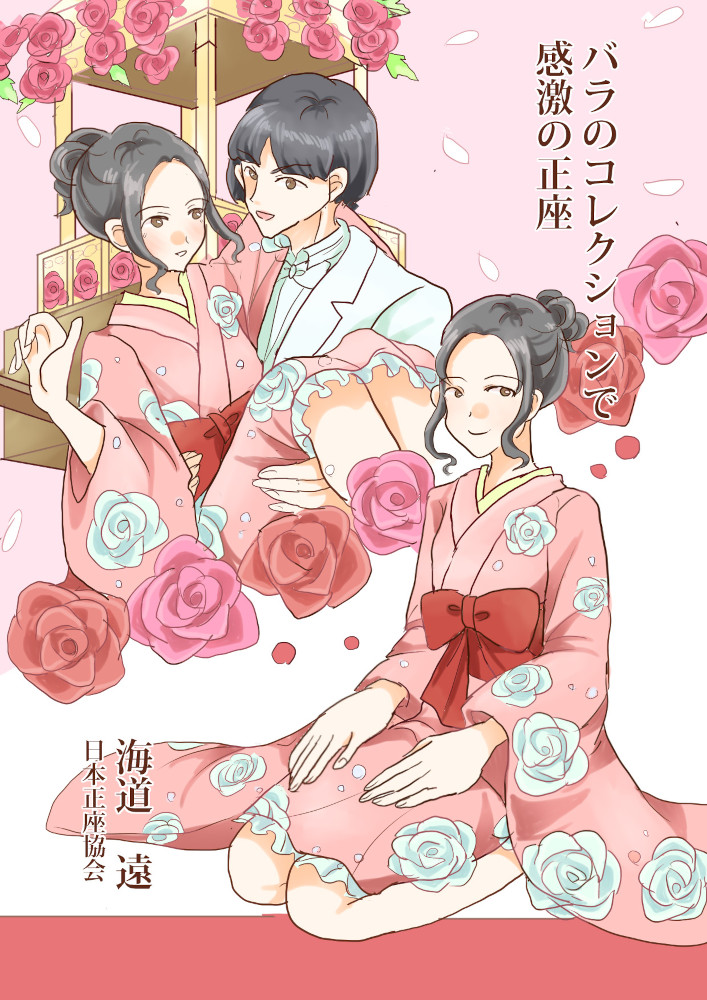

[94]バラのコレクションで感激の正座

タイトル:バラのコレクションで感激の正座

タイトル:バラのコレクションで感激の正座

分類:電子書籍

発売日:2020/06/01

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

ページ数:48

定価:200円+税

著者:海道 遠

イラスト:keiko.

内容

あずさは高校生、バラのパレードの輿に座るのが夢。ある日、ボーイフレンドの茨羅(いばら)が、姉がファッションデザイナーの園絵・ローズが、パリコレで和と洋がテーマのバラのパレードを計画中だという。園絵の前で正しい正座をしてみせたあずさは気に入られ、オーディションを受けることになった。

そして十五人の選出者の中に残り、茨羅もメインモデルのエスコート役として出演することになる。あずさは十五人の中のミモザという美しい売れっ子モデルと知り合う。

園絵はコレクションの中に座敷わらしを加えることにし――。さて?

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/2117312

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

第 一 章 バラのパレードの夢

今日もあずさは庭で山ほどのバラを前に一輪ずつ切って椅子に飾り付けしている。高校生のくせに子供っぽいとか友人から言われても一向にやめない。

塀から顔を覗かせたボーイフレンドの茨羅が、声をかけた。

「今日もバラの椅子作りのおままごとかい? 頑張ってるなあ」

あずさはムッとして唇を尖がらかせ、

「私の夢だもん。バラのパレードでバラの輿に座るの」

「たまにはデートらしいデートしない?」

塀を飛び越えて入ってきた茨羅は、あずさの可愛いアゴを持ち上げたとたん、バラのトゲの餌食になった。

「いてててて! トゲが俺の白魚の指にっ」

「そこに置いてあるバラはまだトゲがついたままだってば。気をつけてよね」

茨羅はトゲを抜いてから、

「やれやれ、バラの鉄条網の向こうの女の子には近づきにくいなぁ」

「少しは手伝ってよ。なかなか思った通りの椅子ができないの。ほら、この写真のイメージなの」

あずさがタブレットを開いて見せた写真は、平安時代の姫が何人かの男に担がれた輿に乗っている。

「京都の葵祭の斎王代の行列よ。こういうイメージなの。葵の葉っぱに代わってバラで飾るの」

「それなら朗報だぜ。俺の姉貴、ファッションデザイナーでさ、今度のパリコレのテーマをバラに決めたらしい」

「お姉さんが?」

「コレクションでバラのパレードやるそうだよ」

「何ですって! 本当? それ! 夢みたいな話だわ。世界中、バラのパレードって殆どないのに」

「姉貴のブティックに行ってみる?」

「もちろん!」

バラの山に埋もれていたあずさは大急ぎで出かける支度をした。

茨羅と歩きながら話していると、

「君もステージ上のパレードに参加できるかも? オーディションするって言ってたから」

「普通の女の子がオーディションに受かるわけないじゃない」

「諦めるのは早い。バラパレードと言っても日本文化との融合がテーマだから。君には得意技があるだろ?」

「得意技?」

「正座だよ」

あずさは確かに行儀作法一級の免状を持っている。中でも正座はお墨付きだ。

「とにかく姉貴に話してみるよ」

一流ブランド店がずらりと並ぶ街。

茨羅の姉の店は白い壁にガラス張りの白亜のお城のようだ。高校の制服姿のあずさは、すっかり気後れして立ち止まった。

「ドキドキしてきた。入れないわ、こんな高級なお店……」

「大丈夫だってば。俺がついてるから」

茨羅が励ましてる時に、坂から滑りこんできた黒光りの外車がある。

「あら、茨羅じゃないの?」

車窓からベリーショートヘアのサングラスの女性がひょいと顔を出し、サングラスをずらして見た。

一流デザイナーの園絵・ローズだ。テレビや雑誌、インターネットで見ている顔だ。あずさは緊張のあまり固まった。

「姉さん、ちょうどよかったよ」

「奥で待っていてちょうだい、すぐ行くから」

あずさは足が地についていない。茨羅に手を引っぱられて店内を通りすぎる。豪華そうな洋服がずらりと並んでいる。目がチカチカしながら奥の部屋へ行きついた。

オフホワイトが基調のシンプルなインテリアだ。

ベージュのソファに掛けながら、スタッフから出されたローズティーをひと口飲んだ。バラの香りがふんわり広がる。

「可愛いお嬢さんね」

入ってきた園絵・ローズがあずさを見るなり顔を輝かせた。白いパンツの長い足を組む。

「えっと、あずささん。バラのコレクションにご興味がおありとか?」

「子どもの頃からバラパレードに憧れてました。他愛もない夢です」

「その夢叶うわよ。パレードするなら真ん中の玉座に座りたいでしょ?」

「それはもう! でも、私なんて背は低いし……」

「『私なんて』は禁句」

園絵は、あずさの唇に人差し指でちょこんと触れて、

「得意なことをすればいいのよ。正座が美しくできるって茨羅から聞いたわ。見せていただける? あちらに日本間があるから」

日本間で、あずさは正座してみせた。

背筋を真っ直ぐにし、かかとの上に静かに座り、スカートの裾は内側に折りこむ。両手は膝の上に置く。

「これでよろしいでしょうか」

「ええ、あなたの立ち居振る舞いはとてもきれいよ。それに、しばらく正座していると心が鎮まることまで伝わってきたわ。日本のお行儀っていいものねえ」

半年前まで長くパリにいたという園絵の口から聞くと、あずさは嬉しくなった。

「コレクションまでに、あなたをバラの座に相応しいモデルに磨き上げ、スタッフで計画を練るわ。世界に発信するんだもの、日本人が座らないとね」

「バラの座に座れるモデルに磨き上げ? 日本の正座を世界に?」

くらくらする。

「あずさ、良かったな。行儀のお稽古頑張ってたの、俺、知ってるぜ」

「ずいぶん送り迎えしてもらってるもんね。その上、こんな夢のようなチャンスまで」

「ちょっと待って」

園絵が待ったをかけた。

「バラの座に座る候補はたくさんいるのよ。オーディションに勝ち抜いてから喜んでね」

(やっぱりオーディションがあるのか~~)

舞い上がっていたあずさは、気を引き締めた。

第 二 章 特訓

バラは、万葉の時代には日本に伝わっていたという。

万葉集だけではなく、平安時代から現代に至るまでのベストセラー「源氏物語」や「枕草子」「古今和歌集」にもバラが登場する。

西洋のバラが中国から日本に渡ってきたのは江戸時代だ。

古代から十九世紀の始めにかけてヨーロッパで栽培されていたバラは、十八世紀に四季咲きの中国バラが伝来したことにより、バラの栽培は飛躍的に発展し、品種も爆発的に増えた。

今や日本では、あらゆる生活用品や嗜好品や着物の柄にも取り入れられている。

オーディションは、数百人を超える女性が園絵・ローズのパリコレに参加すべく応募した。書類選考から面談、パフォーマンスと試験は移り、十五人に絞られた。その中にあずさは残った!

「ここまで残れただけで満足よ」

茨羅に洩らすと、彼は背中を押した。

「ここまで来たからには夢を実現させようよ」

あずさ以外の女性は、バラと日本文化を融合させるというテーマから、バラの柄の和傘を小物に使ったり、バラの香水を浴びるほど使ったりしていたが、あずさは淡いピンクのバラ柄の浴衣で美しく座ることだけに専念していた。

地味なアピールだ。

園絵の目つきがピンと張りつめ、パンパン! と手を鳴らした。

「コレクションには、最終審査に残った十五人ともに活躍していただくわ」

「ひとりだけじゃなかったんですか」

アシスタントの女性が尋ねると、

「インスピレーション湧いたのよ。着てくれる彼女らの着物の年代を増やすことにしたわ。すると十五人は必要です」

「十五人だって? 姉貴」

小耳にはさんだ茨羅も驚いた。

「ええ。あずささんにはこれから本気で猛特訓よ。洋装の歩き方、和装の歩き方……」

園絵は茨羅を振り向き、

「あんたにも練習してもらうわ。バラの輿に乗った女性のエスコート役」

「俺が?」

「バイトさせてあげる」

その日から園絵のブティックのスタジオには、大きな材木などが運び込まれ、輿を作る作業に入った。

オフィスの園絵がスケッチブックを見せながら、パレードの輿のイメージをあずさと茨羅に相談する。

「どう? あずささん。あなたのイメージと合ってる?」

神輿のような作りで数人の男性が肩に担いで移動するという。屋根や輿の座もバラで埋め尽くされている。

「私なんかが口出ししていいんですか?」

「『私なんか』は、禁句と言ったはずよ」

「あ、ありがとうございます。じゃ、屋根の感じをもう少し東洋風に跳ね上げた方が……」

園絵がスケッチを直してみる。

「こんな感じかな?」

茨羅もモデルの初歩から教え込まれた。「なんで俺が?」という顔で特訓の流れに巻き込まれるままにしている。

第 三 章 衣装選び

「これが私……」

あずさは鏡を見るたび、変わっていく自分を実感した。肌が輝くようだ。大きなプロジェクトに参加している自信からか、表情がいきいきしているのが自分でも分かる。

歩き方のレッスンに向かう途中で、残った十五人モデルのうち、ひとりの女の子が話しかけてきた。

「レッスン、厳しいけど頑張りましょうね」

背が高く、将来は女優志望という目の覚めるような美しい女の子だ。

「私、ミモザ。宜しくね」

「あずさです。宜しくお願いします」

「あなた、園絵先生の相談相手になってるんですって?」

ミモザは、興味津々な様子だ。

「園絵先生は近々、衣装制作について、日本の時代を決められるようですよ」

「まあ、そう。どの時代が選ばれるかしら? どの時代が一番、脚光を浴びるのかしら」

「候補に上がってるのは、天平時代、平安時代、安土桃山時代、江戸時代、大正時代、現代だとか。輿に乗る人は現代の和装アレンジドレスだと決まっているようですが、やはり一番脚光を浴びるのは、平安時代の十二単でしょうか」

「十二単は、見応えがあるでしょうね。バラのデザインのドレスをそれぞれの時代に合わせて十五人で着るのね。あなたが着たいのはどの時代のドレス?」

「衣装よりも、バラのパレードを夢見ていましたから、輿に座る現代かしら」

「せっかくなのに現代のがいいの? 欲がないのね」

ミモザは肩をすくめてから、

「私なら、やはり一番映える十二単アレンジを着たいわ」

園絵・ローズの作る作品は、大胆にアレンジしたものも混じっていそうだ。

「ミニの十二単だったらどうする?」

なんて冗談をミモザに言ってみたりする。それが次の瞬間、冗談でなくなるのだから、クリエイターってすごいなあ、とあずさはしみじみ思う。

しばらく書斎にこもっていた園絵・ローズだったが、ようやくデザインブックを持って出てきた。

部下たちは、彼女が何を言い出すのか神経をピリピリさせていた。

オフィスの席に座った園絵は、念入りにデザインブックを見直した。やがて、

「あずさちゃん、いる?」

「はい、先生」

「あなた、二度出てもらうわ。一回は、座敷わらしとして」

「座敷わらし? ……ですか?」

座敷わらしとは、主に日本の東北の大きな家に住み着く子供の形をした精霊で、住み着くと家が栄え出て行くと家が傾くという。

「日本の郷土色も出したいの」

「座敷わらしにバラの着物を着せるのか、姉貴」

「まあそうね。洗練された座敷わらし」

苦笑まじりに園絵が言った時、ドアが開いて女の子が入ってきた。ミモザだ。

「いきなり失礼します。通路までお声が聞こえたもので」

素早く皆の囲むテーブルにやってきた。

「園絵先生、座敷わらしなんてお使いになるんですか」

「ええ」

「コレクションに座敷わらしは違和感ありすぎます。子供を出演させるなら、欧米系の童話か民話からにした方がよくありませんか? 例えば、グリム童話やイソップ童話からでも」

「確かにね。バラの衣装を着せるには西洋系の子供の方がぴったりでしょう。でも意外性をこそ重視したいの。テーマが洋風と和風の融合だし」

「……そうでしたね。十五人の大人の中でひとりだけ西洋系は変ですものね」

「で、あなたは?」

「オーディションで残していただいた、ミモザです」

「プロのモデルとして活躍中でしたね。存在感バツグンね。あなたには、一番華やかなドレスを着ていただきたいわ」

「ありがとうございます」

ミモザは一礼して出て行った。

(一番華やかなというと、十二単を洋風にアレンジしたバラのドレスを彼女が着るのかしら)

あずさも納得する。

「ミモザさんはモデルとして活躍中なのね」

茨羅に話しかけた。

「十代後半の女の子向けのファッション雑誌の表紙を何回も飾っている売れっ子だよ。有名な深山蘭子先生のモデルも務めてるぜ」

「深山蘭子先生というと?」

「姉貴のライバルとか言われてるデザイナーだよ」

(有名なデザイナーふたりと契約するなんて、ミモザさんてすごいモデルなんだわ)

改めて自分がみじめになってしまった。

(どうしてこんなお仕事を引き受けたんだろう)

しょぼくれて帰ろうとした時、どこかから電話なのか話声が聞こえた。それが終わり、支度部屋から出てきたミモザを見かけた。

「あ、ミモザさん……」

あずさが声をかけたのにも気づかず、彼女は足早に去って行った。

第 四 章 座敷わらし取材

園絵・ローズは座敷わらしを思いついたものの、デザインをどうするかで悩んでいた。日本の伝説に出てくる精霊を、あまり洋風にしてしまうことはできない。かと言ってバラは飾りたい。

「思い切って座敷わらしの里、東北へ取材に行ってきます」

「先生おひとりで?」

「スタッフも三人くらいは同行するわ」

「私も加えていただけませんか。先生の作られた作品、私が座敷わらしとして着させていただくんですもの」

あずさは思いきって言った。

「いいわ。ついてきてちょうだい」

「俺も行くぜ」

茨羅が顔を輝かせて首を突っ込んできた。

日本の東北地方の原風景が残る地方に、一行は列車を乗り継ぎ、やってきた。座敷わらしの現れるという言い伝えの旅館からは、迎えのバスが来ていた。

「どうしたんだ、姉貴?」

茨羅が声をかけたのも無理はない。園絵はいつもの落ち着きはどこへやら、真っ青になって小さくなって震えている。

「勢いでここまで来てしまったけど、実は、実は、私、こういうたぐいは大の苦手なのよ~~! ホラーみたいなの! 超常現象っての? どうして座敷わらしなんて思いついたのかしら」

「それは……座敷わらしが園絵先生を呼んだからじゃないですか?」

「ええっ!」

「何かで読みましたが、座敷わらしは気に入った者を迎えに来るそうですよ」

正直に、あずさは本で読んだことを話したが、園絵の顔はよけいひきつった。

「まだ目撃も何もしてないのにっ」

「座敷わらしって、南北朝時代の武士の子供だったと言われています」

あずさがタブレットを操って読み上げた。

「戦で負けた南朝の武士の子供が病で倒れ幼き生涯を閉じたそうです。その後、守り神【座敷わらし】として旅館の奥座敷の間に現れるようになり、その姿を見たり不思議な体験をした人は大変な幸運に恵まれると伝えられています」

「だから、まだ出会ってないってば」

「出会う数日前になると怪しい気配を感じるそうですよ」

「いやだ~~! じゃ、私は座敷わらしの霊の影響で、思いついたってこと?」

「そうかもしれないぜ、姉貴」

茨羅がからかって、園絵の周りを子供のようにぐるぐる走ってみせた。

「茨羅、やめてよ!」

「先生、落ち着いて下さい。不思議な体験をした人は、大変な幸運に恵まれるそうですから、きっとコレクションは成功しますよ」

あずさが慰めた。

「座敷わらしにおもちゃを買わなくちゃ。会いに来てくれるように」

「お土産?」

「子供のおもちゃを置いておくといいとか。何がいいかな?」

「あずさ、下調べが遅すぎるって。そういうのは出発する前に言ってくれよな。おもちゃなんて、さっぱり分からないぞ」

「変身もののヒーローのフィギュアなんてどうかな?」

「座敷わらしは男の子とは限らないんだろ?」

「それは気にしなくていいと思うわ。変身もの好きな女の子だっているんだから。現に私、イバランジャーファンだもん」

あずさは口に出してから、しまった! とばかりに口を押えた。

「バラでままごとしてるかと思えば、お前、そっち方面も好きだったのか」

「えへへ」

「ま、いいや。じゃ、駅中の土産屋さんで、イバランジャーのフィギュアがあるかどうか見てくるよ」

茨羅は駆け出していった。

第 五 章 座敷わらしとバラ

バスの車窓には水田ばかりの視界が広がっていた。田植えが終わったばかりの若い苗が、勢いよく育っている。

前方には緩やかな山の連なりが広がり、都会から来た一行は、のびのびしていた。ひとり、真っ青になっているのは園絵だ。

やがて旅館に到着する。元は豪農だった大きな建物だ。ロビーには太い梁が横に通っている。従業員一同と女将さんがそろって手をそろえ、美しい正座で出迎えた。

「ようこそいらっしゃいました」

(さすがの正座だ)

あずさは圧倒された。バラのステージでは締めくくりに正座してお礼を言うつもりだが、参考にしたい女将さん方の心のこもった正座だ。

通された部屋のテーブルの上に、イバランジャーのフィギュアを置いた。

程なく夕方――、

売店には、座敷わらしグッズがところ狭しと陳列されている。ロビーや廊下、部屋には今まで訪れた芸術家の絵や水墨画、彫刻などで、座敷わらしが表現してあるものを見て歩く。

一同の後に続く園絵は、頭からこっぽり被ったショールの隙間から目だけ出して見ている。

(なんだか、後ろから小さな足音がついてくる気がするんだけど……)

「先生、きっと座敷わらしが気に入ってくれたんですよ」

「ひゃあっ! 驚かしっこナシよ、あずさちゃん」

あずさが、くすりと笑ってから、

「もう少し詳しく調べてみたのですが、昔、農家のお米を盗んだ子供がいて、イバラの縄で両手を縛られ神社の鳥居に縛りつけられたんだそうです」

「まあ、ひどいことを」

「その子は、飢えに苦しんでいた貧しい人たちにお米を分け与えたかったと訴えたそうです。しかし、盗みは盗みと心から自分から悔いて、正座をして謝ったとかで。そこへ、もうひとりの子供が現れてイバラの縄を解いてやり、縛られていた子供の身体に野茨の花が咲いて、お米も与えられたとか。縄を解いたのは座敷わらしです」

「野茨の花が子供の身体に咲いて―――?」

園絵・ローズの肩からショールが落ち、瞳が輝き始めた。

「これよ! これだわ!」

あずさや茨羅、スタッフの三人も不思議そうに園絵を見つめた。

「正座は罪人がお上の前に座る時のもの。盗みを働いた子供は正座して罪を謝ったのね。座敷わらしに救われて野茨が咲くんだわ」

「先生、素晴らしいアイデアです!」

スタッフはじめ、あずさも拍手した。

「先生、子供の役、一生懸命やります!」

「あずささん、頼んだわ。あなたなら立派な正座で反省を現わして下さるわね」

「はい!」

「じゃ、子供を救う座敷わらしは、茨羅、あなたがやりなさい」

「え? 俺? でかくない?」

指名された茨羅は、目をくりくりするばかりだ。

「そうと決まれば、東京へ帰るわよ」

「えっ、今夜の料理、楽しみにしてたのに……」

「すぐにデザイン画描かなくちゃ!」

その時、園絵のスマホに電話が入った。

「半分以上出来上がっていたバラの輿が、何者かの仕業で荒らされたそうよ」

第 六 章 妨害

東京のスタジオへ帰ってみると、試験制作中だったバラの輿はめちゃくちゃに荒らされていた。造花のバラがあちこちに散乱して、輿の骨組みも半分以上折られている。

「誰がこんなことを……」

「鍵がかかっていたはずなのに」

呆然と立ちすくんだが、園絵は顔を上げ、

「眺めていても仕方ないわ。やり直しましょう。せっかく座敷わらしのイメージがつかめたんだもの。私は部屋にこもってデザイン画を描きます」

スタッフたちはバラ神輿の修理に取りかかり、あずさと茨羅も手伝う。輿の屋台骨は大きく折られ、造花も細かくちぎられて使い物にならない。図面を頼りに最初から作り直しになった。

被害届は警察に出したが、犯人の手がかりは見つからなかった。園絵の書斎も無茶苦茶に荒らされていた。マネキンは倒れ、本棚のおびただしい蔵書も床に散らばっていた。ただ、園絵のデザインブックは無事だった。

モデルたちも驚いた。その中にミモザの姿もあった。

「誰がこんなことをしたのか分からないの。私たちが半日、留守にした間にこんなことになっていたのよ」

園絵の説明を聞いたモデルたちも作業に加わった。

やがて、折られた輿は造り直され、新しい造花のバラが飾られた。

お針子チームが呼ばれ、本格的に作品の縫製に入った。一番先に仮縫い段階まで来たのが、座敷わらしに救われる少女の着物ドレスだった。

うっすら薄紅の絹の着物地ドレスに、造花のバラが全身に飾られている。当日は生花のバラにしてマジックのように咲かせてもらう計画だ。

あずさは、スタッフに試着させてもらった。

「まあ、小柄なあずささんにぴったり!」

うっとり袖を持ち上げて見入り、その場に正座してみた。

「どう? あずさちゃん」

「先生、なんだか十二、三歳の子供になった気がします。ドレスの色が可愛くて。それに野茨の真っ白な花も」

茨羅も衣装替えした。座敷わらしにしては背が高いが、絣の半ズボンのスーツを着ている。否応なくおかっぱのカツラを被せられた。

「あずさはこんなに可愛いのに、俺だけ絣のスーツとおかっぱかよ」

振り向くと、なんだかあずさの貌つきが違う。見たことないくらい険しい。

「どうしたんだよ、あずさ」

あずさは正座したまま低い声を洩らした。

「東の扉から逃げようとしている男を捕まえて連れてきてちょうだい」

東側の扉から、出て行こうとしている男がいた。

「おい、そこの人、ちょっと待った!」

「な、何ですか?」

作業服姿の男が立ち止まった。茨羅があずさの前に連れてきた。あずさはゆっくり口を開き、低い声で、

「男よ。三日前の夜、スタジオのカギをわざと開けたままにしておいただろう」

あずさの言葉に男も一同も驚いた。

茨羅が男の顔を覗き込み、

「あんた資材運搬係だな。わざと開けたままにしたのか?」

「……」

「ここに正座して、ちゃんとお言いなさい」

あずさが低い声で言う。男は首を横に振っていたが、あずさの視線に怯えて正座した。

「その正座は見苦しいですね。いいですか? 背筋を真っ直ぐにして、かかとの上に座る。両手は膝の上に置くのです」

男は言われるとおりにした。

「心が鎮まって澄んでいくでしょう。何もかも正直に言って下さい」

「わ……分かりました。鍵を開けておくよう、命令されたんです」

「誰に?」

「あ、あの女に」

男が指さした先には、スタジオに入ってきたばかりのミモザがいた。

「あ、あら、あずささん。白い野茨の着物ドレスね。……どうしたの? 怖い顔して」

茨羅がずいとミモザの前に進み出た。

「あんた、この男に三日前、スタジオの鍵を開けさせて帰らせただろう。どういうつもりだ」

ミモザの表情が硬くなった。

「な、なんですって。どうして私が?」

「見えているぞ、女。何もかも」

あずさの声はいつもの声ではなく、低く響く声だ。

「ミヤマという女とやり取りしていることも」

園絵が震える声で洩らした。

「ミヤマって、まさか、深山蘭子先生のこと? ミモザさんを使ってセットをめちゃくちゃにしたってこと?」

「園絵先生、申し訳ありませんっ」

ミモザがその場に座りこんで泣き出した。

「深山先生から、パリコレに個人で出演させてあげるから、セットを壊すようにと持ちかけられ、話に乗ってしまいました」

一同、ミモザを白い視線で見下ろした。が、あずさはゆっくり立ち上がり、彼女の肩に手を置いた。いつものあずさに戻っていた。

「ミモザさんは恵まれた美貌と才能の持ち主。早く悪い夢から覚めて下さい。ねえ、先生」

「そうです。深山蘭子とは手を切って。あなたにはコレクションの華の役を用意していたのよ」

ミモザは何も言えずに、できるかぎり心からの正座をして深く頭を下げた。

第 七 章 バラのパリコレ

パリコレ当日。

会場には世界各国からのメディアやファッション関係者が集結した。

園絵・ローズが「バラパレード、和と洋の調和」と題したコレクションにどんな作品を出品するのか、関係者は興味津々だ。

最初は日本の天平時代の着物を和風にアレンジしたカラフルなドレス。レインボウローズのドレスに、観客は目を奪われた。

順序は異なるが、次は安土桃山時代の高貴な武家の女から、あでやかな打掛をイブニングドレスにアレンジしたもの。当時の建築物をイメージした金箔を施したバラが使われた。

大正時代の袴姿の女学校生は、矢絣に袴姿をミディドレスにアレンジしたものに、可愛い黄色のつるバラがたくさんあしらわれたドレスを。

そして、いよいよ平安時代の十二単をモチーフに作られたドレス。幾重にも重ねられた唐衣表着、五つ衣を西洋調にデザインされた、かさ高いドレスをミモザが着こなしてクジャクのように堂々と歩く。中央先端の丸いステージまで来ると、正座して観客に丁寧に頭を下げた。

ミモザの美貌と共に、日本の十二単の美しさとバラとの融合、そして「正座」に大きな拍手が送られた。

ここで暗転して寸劇が入る。先端の円いスペースに両手首を茨で縛られた少女、つまりあずさが立っている。そこへ背の高い男の子、茨羅がやってくる。絣の半ズボンのスーツというユニークなデザインだ。

茨羅が手首を縛られたあずさに歩み寄ると、彼女はステージの上に正座する。そして何度も頭を下げ、空を見つめて涙を流す。すると、殺風景だった着物ドレスに純白の野茨の花が次々に咲き始める。

あずさの周囲にひと筋のスポットライトが射す。その恍惚とした表情に観客は魅了された。

しばらく間が空き―――、

ステージの奥から、拍子木の音がちょんちょんとしてきて、観客はきょろきょろした。ほどなく現れたのは、バラで飾られた天蓋つきの輿である。

輿はステージの中央に来て止まり、中からまるで手品で現れたかのように、バラの振袖をイメージした膝までのドレス姿の女の子、あずさが下りてきた。ピンクのバラが身体じゅうに飾られている。手を貸すのはオフホワイトのタキシードに着替えた茨羅だ。

あずさは降り立って茨羅と深く一礼してから、ステージ上に正座した。そして深々と頭を下げた。その一対の姿はバラの妖精のようだ。

満場の拍手が起こった。園絵・ローズが現れて、あずさと茨羅から手を差し出された。

三人そろってステージの先に進み出て、正座して頭を下げると観客たちも感銘を受けて椅子から下り、見よう見まねの正座をして頭を下げた。

「あれが、日本特有の正座という座り方なんだわ」

「優雅で素敵ね。和風ドレスとぴったり」

それからスタンディングオーベーションになった。

「ブラボー! 大輪、ソノエ・ローズのバラの世界!」

「素敵なコレクションをありがとう!」

賞賛の嵐だ。

「園絵先生! ありがとうございます! 夢が叶いました!」

「あずさちゃん、茨羅、スタッフの皆さん、どうもありがとう! 『園絵バラパレード、和と洋の調和』は見事に成功よ、皆さんのおかげです。感謝いたします」

園絵は、涙に濡れた顔で一同にお礼を言い、たちまちお祝いの花束で埋まった。

―――舞台の袖に入ってから、あずさが茨羅の袖を引っぱった。

「茨羅、ありがとう。お姉さんを紹介してくれて。長年の夢が叶ったわ」

「よかったな」

いきなりお姫様抱っこされ、純白の花びらが弾けた。