[116]正座して観るべき名画

タイトル:正座して観るべき名画

タイトル:正座して観るべき名画

発行日:2021/04/01

分類:電子書籍

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

ページ数:48

定価:200円+税

著者:海道 遠

イラスト:よろ

内容

若手で中堅俳優の北見駿馬(しゅんま)が、突然失踪した。原因も行方も判らない。熱烈なファンの理奈と、同じくファンの美智は途方にくれる。

やがて北見駿馬が前の年に撮影した主演映画が上映される時が迫ってきた。理奈は映画を「ちゃんと正座して」観ることを思いつく。

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/2860864

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

第 一 章 晴天の霹靂

その日、メディアに驚くべきニュースが飛びこんだ。

人気絶頂の若手中堅俳優、北見駿馬が突然、失踪したのだ。

「美智! 聞いた? 大変よ」

熱烈なファンの女子大生、理奈はすぐさま、同じくファン友達の美智に電話して会うことにした。

いつも待ち合わせするカフェに行くと、美智の方が先に来ていた。

息せききって席につく。

「いったいどういうことなの?」

ふたりともスマホを見つめた。

「ダメだわ。どこのニュースも詳しく書いていない。いきなり失踪したというだけで理由は不明となってるわ」

「いったいどうしたのかしら。たった二日前までテレビで番宣して『ドラマ、見て下さい』って言ってたのに」

「人に迷惑をかける人じゃないのに」

「何か起こったのかな」

「何かって?」

「スキャンダルよ」

「まさか、駿馬くんにかぎってそんなことはないって断言できるわ」

「そうよねっ。駿馬くんにかぎって天と地がひっくり返ったって、スキャンダルで失踪ってことはないわよねっ」

ふたりは首が折れるほど何度もうなずきあった。

それほど、世間でもファンの間でも、北見駿馬は誠実な好青年のイメージが出来上がっていた。実際そうだとしか思えない。誰も彼を悪く言う人はいない。

「今日の午後、事務所の会見があるって!」

ふたりはスマホを食い入るように見つめた。

しかし、その日の午後の会見は、社長と少しの幹部だけが出席して、「ただ行方が分からない、住んでいたマンションから身の回りの荷物は消えていた」とだけ発表した。

撮影途中のドラマや関係者は大混乱していることだろう。

お昼前から、ずっと同じ喫茶店に居続けて、会見の模様を見ていた理奈と美智は、

「いったいどうしたの」

「いい人ほど我慢してるっていうじゃない? やけを起こしたとか。いやだ~~早く帰ってきて!」

「せめて無事でいてほしい。彼に何かあったら生きていられない」

「駿馬くん、お願い、無事でいて」

理奈も美智も、喫茶店のテーブルに突っ伏して祈り始めた。美智が理奈の隣へやってきて抱き合って泣く。

他の客がじろじろ見ていたが、そんなことに構っていられない。

今までふたりで何年も何回も北見駿馬の舞台や映画を観に行き、イベントやエキストラにも行った。思い出は、数えきれないほどたくさんある。

一年前、握手会があった時もふたりで参加した。

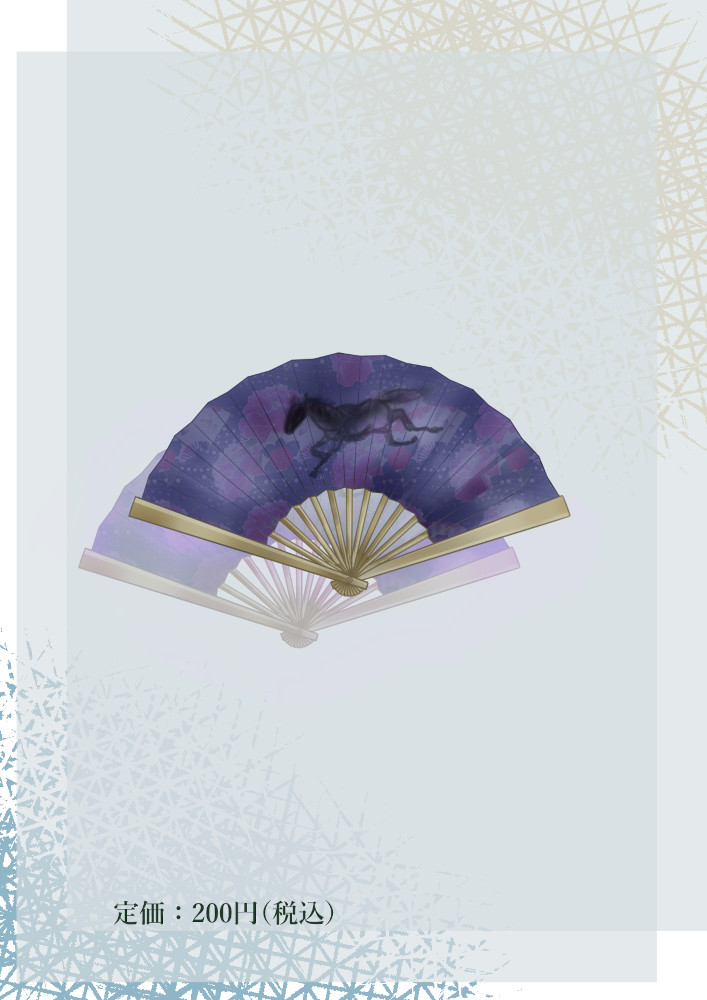

理奈は駿馬に扇をプレゼントした。身体検査を受けた上、直接プレゼントを渡すことができた、奇跡的なことだった。

「私の一番、大切な物――母の形見なんです」

「受け取れないですよ、そんな大切なもの」

駿馬は驚いて遠慮した。

「お願いです、受け取ってください。一番、大切な物だからこそ駿馬くんに持っていてほしいんです」

それには、真っ白な雪を蹴散らして疾走する馬の群れが描かれていた。扇にしては珍しい柄だ。母親の出身地が北海道の馬の産地である日高なので、都会のお店で見かけて気に入ったので買ったという。

「これは、理奈に持っていてほしいの」

病を得た母が病床で理奈に渡したのだった。

しばらくして母は亡くなり、日高の墓地に眠っている。理奈はそれ以来、扇を大切に持っていたが、駿馬に直接会えたこの時こそ、プレゼントしたいと思ったのだった。

駿馬の出身地も母と同じ馬の産地なのだ。理奈はつながりを感じていた。

結局、駿馬は熱心な理奈の願いに負けて扇を受け取ってくれた。

「良かったわね、理奈。きっとお母さんも喜んでくれてるわよ」

美智も喜んでくれた。

握手会の時は、まだまだ頑張ってほしいと思っていた。

もっともっと駿馬の演技を観たいと思っていた。なのに一年後、突然、失踪事件を聞くことになろうとは。

行方の捜索は全力で続けられたが、友人も知人も一向に彼の足取りをつかめなかった。一か月、二か月たっても手がかりさえ見つけられない。ファンは呆然とするしかなかった。

理奈と美智は頻繁に会って、彼の思い出を語り合った。舞台を毎回、何回も見に行ったため、思い出は山ほどあった。

「ドラマや映画のロケ地にも何度も一緒に行ったし、エキストラにも参加したわねえ」

失敗談もいっぱいある。

「理奈が遅刻したこともあったし、道に迷って助けられたこともあったっけ」

「美智がホテルを予約し忘れて、野宿になりそうなこともあったわね」

「そうねえ」

面白かった思い出で笑っては、現実に気がついて顔を曇らせるのだった。

「ちょっと」

理奈が口をはさんだ。

「駿馬くんのことを過去形で話すのはやめようよ。帰ってくるかもしれないんだから」

「そうよね、きっと帰ってくるわよね!」

第 二 章 映画に敬意をはらう方法

しばらく世間が騒然とする中で、北見駿馬出演のドラマが公開され続けた。

理奈は、ドラマの度に駿馬の一挙手一投足も見逃すまいと、テレビにくぎ付けになって観た。

画面が涙でぼやけるのをどうすることもできなかった。

月日は流れ、北見駿馬が前の年に撮影した映画が上映される時が迫ってきた。主演映画だ。

彼をスクリーンで観れるのはこれが最後かもしれない、と思ったファンが押し寄せるだろう。

そんな中、理奈は就活にも行かなければならなかった。

数々の面接や筆記試験を受けていても、頭に浮かぶのは北見駿馬のことばかりだ。

一度、映画の初日と面接日が重なってしまい、映画に行こうとしているのが父親にバレて大目玉くらってしまったことがある。

「理奈。今日は〇〇社の面接日だな。ちゃんと練習はしたのか」

その日にかぎって不愛想な父親が玄関まで送りだした。

「はい。まあ……」

「なんだ、その頼りない返事は。それに、そんな色の洋服でいいのか。リクルートスーツで行かないのか」

「ええ。アパレルの会社だからカジュアルな方がいいのよ」

「待てっ、そんなはずはない」

理奈は泣きそうになりながら、玄関に立ちすくんだ。

「お前、またなんとかいう俳優の映画か何かに行くつもりだろう」

「違うわ、今日は面接の後、美智と約束があって」

「嘘をつきなさい。就活の面接をさぼって芸能人を見に行くとは何事だっ」

理奈は首をすくめた。

「今すぐリクルートスーツに着替えなさい! そして真面目に面接に行くんだぞ。いいな!」

父親は怒鳴りつけ、部屋に戻った。父親の威圧に理奈は逆らうことができなかった。

「駿馬くん、ごめんなさい、美智、ごめん、一緒に行けなくて」

泣きながらメールした。

数日して、北見駿馬の主演作は無事に観に行くことができた。これから何回かは観る予定だ。ふと「貴重な出演作なんだから、ちゃんとして観たい」と思いついた。

「『ちゃんと』って?」

美智は不思議そうに聞いた。

「例えば正座して観るとか」

「正座? どうやって」

「映画館の一番後ろの席で膝立ちしてからシートに膝をついて座って観るのよ。そしたら後ろには誰もいないから、膝立ちなら迷惑はかからないわ」

「映画館で正座するの? 恥ずかしいわよ! 正座なんて長い事やったことないし、きっと足がしびれちゃう」

「お行儀教室に行きながら映画に通うのよ。頑張りましょ。これが北見駿馬くんに対する感謝の気持ちよ」

理奈の母親は生前、お行儀教室に通っていた。理奈の紹介で美智も同じお行儀教室に通うことにした。

北見駿馬最新の主演作は、時代劇である。

スクリーンの駿馬から見えるはずもないのに、美しい正座を習いに来たと聞いて、理奈の母親が通っていたお行儀教室の先生のおじさんは少し吹き出しそうになっていた。

「先生、私たち、真面目なんですよ」

「分かった、分かった、君がかおりさんの娘さんの理奈さん。そしてお友達だね。かおりさんはお若くして亡くなったが、正座の姿も所作もとても美しかった」

先生は理奈の母親の美しい所作を思い出して、懐かしい表情になった。

「かおりさんの娘さんとお友達なら、頑張って正座を教えてあげましょう」

「ありがとうございます。映画館の椅子の上で上手に正座できるように、宜しくお願いします」

「映画館の椅子の上?」

先生は思わず訊きなおした。

「はい! そのつもりです!」

「うむむ……それなら、映画館かどこかの劇場の椅子で練習しなければならんなあ」

「それなら、先生も一緒に北見駿馬くんの映画を見に行きましょうよ。今からなら夜の部に間に合いますから」

「ええ?」

ふたりはお行儀教室の先生を大きな邸宅から引っぱり出した。

第 三 章 映画鑑賞の後、特訓

「うっ、うっ、うっ、ううう~~~~」

行儀教室の先生が、でかい身体を丸めて泣いている。ハンカチでは足りそうもないので理奈がタオルハンカチを貸した。

映画館の真ん中辺りの席で、上映が終わったところだ。

「先生、大丈夫ですか」

「うう、北見駿馬の奥さんを演じていた女優さんて、なんて素敵なんだ……」

「え、そっちなの?」

理奈と美智は顔を見合わせた。

「う、美しい、美しすぎる……。あの風呂敷包みを持つ所作、男をひっぱたくパンチ力もまたいい。なんといっても夫と一緒に水墨画を描くシーンが素晴らしい。わしもあんな奥さんがほしいなあ。あの女優さんは、かおりさんにどこか面影が似てなかったかい?」

「し、知りません。先生は女優さんばかり注目してたんですね!」

「そんなことありゃせんよ。ちゃんと映画を観てましたよ。主演の北見悠馬くんも素晴らしかった。わしも二十年くらい前はあんな感じだったんだが……」

「先生、ふざけていないで、もっとまじめな感想を聞かせて下さいな」

「いやいや、良かったよ。なんといってもチャンバラが良かった! いつになっても男のあこがれだからね」

「チャンバラはもちろんですけど、他にも……」

「もちろん、北見駿馬くんが演じる男の情熱が伝わってきたよ」

観客がすっかり退出して、映画館は理奈と美智と先生だけになった。

「さ、椅子を使って正座のお稽古しましょう」

理奈がうながした。

さっそく自分でやってみたが、映画館の椅子は折りたたんであるので、上に立つのさえ難しい。背もたれとの間に足がはまりこんでしまう。

「ちょっと、美智、悪いけど私が座席の上に立ち上がるまでシートを押さえといてくれない?」

「これでいいかな? 大丈夫?」

美智がシートを押さえている間に、理奈は何度か落ちそうになりながら、

「背筋をまっすぐに座席の上に膝で立つ。きゃっ」

ぐらぐらして悲鳴を上げてしまった。

「膝で立って、スカートの裾は膝の内側に折りこむ。そして、えっとかかとの上に座って。……はあ、これでできたかな」

両手を膝の上にそろえてやっと正座できた。

「どうです、先生!」

「う~~ん、まあまあいい線いってますが、座敷じゃありませんから、なかなか安定した正座は難しいですね」

「ありがとうございます。今度は私が理奈の椅子を支えているからね」

そうこうしているうちに、映画館の清掃員がやってきて、三人は追い出された。

第 四 章 正座して観る

それから理奈と美智は足しげく映画館に通い、正座しようと頑張ってみた。うまくいく時もあれば、途中でザセツする日もあったが、努力は続けた。お行儀教室へも通い続けた。

最後の上映こそ完璧な正座で観ると心に決めて、ふたりは頑張った。

ずいぶん長く上映してくれた。全国の映画館で、小さな映画館も最初の上映開始より遅れて上映開始したり、あちこちの地方で上映された。

しかし、いよいよ理奈の通う映画館では最終日を迎えようとしていた。理奈は最後の上映を椅子の上で正座してずっと観られるかどうか緊張した。同時に、

(この上映が終わると、いよいよ駿馬くんの映画も終わり。演技を観ることもできなくなるんだわ)

殺伐とした気持ちに襲われた。

(明日から先は、何を楽しみに生きたらいいんだろう)

そんな時、お行儀教室の先生が真面目な顔で言った。

「正座して映画を観るなんて、よく思いついたな、理奈ちゃん。正座こそ、相手の人に敬意と感謝を表する座り方だ。日本の誇るべき座り方だと、わしは思っとるよ」

そう言ってもらったことで、どこにいるか判らない駿馬の心にも敬意が届けばいいなと思えた。

もう何回も観ているはずなのに最後の上映で気づくことがあった。駿馬くん扮す主人公が妻に扇子を使ってもらう時に、チラと見えた扇子の柄は、自分がプレゼントした雪の中の馬の群れの柄ではないか?

その瞬間、扇子の動きはスローモーションに見えた。確かに雪の中を疾走する馬の群れの柄。それは理奈のプレゼントした扇子に見えた。

(駿馬くんは、映画の中であの扇子を使ってくれたんだ! どうして今まで気づかなかったんだろう!)

理奈の目に、熱い涙が溢れた。

(駿馬くん、ありがとう、駿馬くん……)

画面が最後のエンドロールに切り替わり、音楽がすべて終わるまで、理奈と美智は正座したまま鑑賞できた。最後に深々と頭を下げた。

映画館を出ると、お行儀教室の先生のところへ行き、ふたりで改めてお稽古のお礼を言いに行った。

お行儀の先生は穏やかに、労ってくれた。

(君たち、お稽古よく頑張ったね)

美智の恐れていた、心の支えがなくなったような冷たい風が吹きすさぶ日々が来た。

お行儀教室にも行かなくなったし、美智とも会う機会が無くなった。美智と会うと、どうしても北見駿馬のことを思い出してしまうから、心のどこかで避けてたのかもしれない。

それでも就職の内定はなんとかもらった。入社研修が始まるまでバイトだけの日々になり、黙々と続けていた。

「五月になったら、日高のお母さんのお墓参りにいかないか。長い間行っていないからな」

父親がそんなことを言いだした。母のお墓は北海道の馬の産地、日高にある。

心の支えが無くなって鬱々と過ごしているなら、お母さんのお墓参りもいいなと思った。

「わかったわ。美智も一緒に行っていいかな」

「お前がそうしたいなら誘ってみなさい。なんだか最近、元気がないようだからな」

父親は厳しいだけでなく、ちゃんと自分の様子を見てくれてたのだ。そう思うと父親に感謝と申し訳なさも湧いてきた。

美智を誘って行くことにした。

第 五 章 日高

母親の実家がある土地なので、理奈は幼い頃から何回か行ったことがあるが、美智は北海道が初めてなのでワクワクしていた。

飛行機で北海道へ着き、空港には親戚のおじさんが車で迎えに来てくれていた。

日高地方に入ると一面、牧草の生えた緑の世界だ。

「わあ、何もかも大きい、広いのねえ!」

美智は目を輝かせて車を降り、草原を走り回った。

母親の実家は牧場経営していて、馬が五十頭くらいいる。

季節は草の新芽が出てくる頃だ。本州とは一か月遅れで桜も咲き始めている。

理奈と父親は離れた丘にある墓地へ行って、墓石に手を合わせた。

(お母さん、私、入社した会社で働きはじめて頑張ってるよ。お母さんが習っていたお行儀教室へも通って駿馬くんの映画を観るために正座のお稽古もしたわ。でもね、でもね、………駿馬くんがいないの)

(駿馬くんがいないの……)

墓石は黙っているだけだ。

車を降りて空を見つめると、吸いこまれそうな青い天井だ。光は満ち、小鳥のさえずりが耳に心地よく、草は青々として名も知らぬ小さな花が咲き乱れ、放牧されている馬が点々と見える。

草原に寝転がった。

(天国ってこんなところじゃないかな~~)

思わず、母を呼んでみたくなった。

日高で半年遅れで駿馬くん主演の映画が上映されることになった。

まさか、母の出身地で駿馬くんの映画を観られることになろうとは!

理奈は、再び正座して観ようと思った。

「理奈ちゃん、北見駿馬くんの大ファンだって言ってたでしょう。良かったわね」

牧場のおばさんが言った。

「はい。もう一度、日高で観られるなんて嬉しいです」

「お母さんがそうしてくれたのかもしれないねえ」

「どうでしょうねえ。映画は正座して観るつもりです」

「正座して? どうやって?」

「映画館の椅子の上で正座するんです。美智と一緒にお行儀教室の先生に習ったんですよ」

「本当かい、それ」

牧場で働く人たちが、聞きつけてやってきた。

「それなら、わしらも正座して観たいな」

「理奈ちゃん、教えてくれ」

理奈は慌てた。

「でも、足が痛くなりますよ。椅子に慣れないと危ないし」

「いいじゃない、理奈。せっかく正座したいって言って下さってるんだもの、お教えしたら?」

美智が無責任なことを言い出した。

「そう来なくちゃ!」

一同、そろってやる気満々だ。

しかし―――上映の行われるシアターへ行ってみると、椅子での正座をお稽古したことが無駄だったと分かった。

シアターでは畳敷きの部屋で上映が行われたのだった。周辺の村からも映画を観にくる人が続々とやってきた。三百人はいただろうか。

映画を観終わった後で人々が拍手を送った。拍手は最初弱かったが、だんだん強い調子になり、しばらく鳴りやまなかった。よほど駿馬の演じる主人公の生きざまが心に染みたのだろう。

厳しかった北海道の開拓史と主人公の生き方が重なったのかもしれない。

理奈も必死で拍手を送った。

ようやく照明が点けられ、皆が立ち上がりかけた時、理奈の前の方で立ち上がった若者がいた。

その横顔が、―――駿馬だ!

いや、駿馬なのか、そっくりな人なのかどうか判らない。

夢中で後を追おうとしたが、人混みにまぎれて見失ってしまった。

「美智、美智、今、この中に駿馬くんそっくりな人がいたのよ!」

「ええっ?」

ふたりで一生懸命探したが、見つからなかった。

「理奈、いくらなんでもこんなところにいるとは思えないわ。偶然も信じられないわよ」

美智はため息をついたが、

(あの横顔は確かに……。そうよ、見間違えたんじゃない!)

理奈は諦められなかった。

第 六 章 理奈の本気

日高には数日滞在して、牧場や馬の世話など見学させてもらった。しばらく会ってなかった母親の実家の親戚たちと共に食事をし、楽しいひと時を過ごした。

東京へ帰ってしばらくして理奈はずっと考えていたことを、父親に話した。

「お父さん、私、日高で暮らしたいの」

「……?」

ネクタイを締めかけていた父親の手が止まった。

「日高のおじさんのところで牧場の仕事をお手伝いしながら、お行儀の……正座の教室を開きたいの」

「何を言い出すんだ」

「お願い、実はもう、会社には辞表を提出したの」

「理奈! 何を考えてるんだ?」

「東京で会社勤めをしていても日高の風景が思い出されて仕方がないの! お願い、日高で働かせてちょうだい」

「……」

父親はしばらく、娘の顔を見つめていたが、元通り鏡に向かった。

「勝手にしなさい。父さんは知らないからな」

それは許しなのか、放り出されたのか……。とにかく理奈はその場に正座して、深く深く頭を下げた。

日高の親戚で牧場の仕事を手伝いながら、車で一時間の公民館の一室を借りてお行儀教室を開く計画だ。

それは、日高での映画上映会で見かけた駿馬そっくりの青年を探し出したい一心のことだった。

もし見つけて会えたとしても、彼は理奈のことなど覚えていないだろう。会って何を話そうとか、どうしようとか、何も考えていなかった。ただ、彼が無事に暮らしていることを確かめたかったのだ。

母親が通っていたお行儀教室の先生も、理奈に師範免状が取れるように指導してくれた。

「師範免状取れましたね。おめでとう。日高の方々にもお行儀や正座をしっかり教えてさしあげて下さい」

「ありがとうございます。先生も遊びに来て下さいね。それは美しいところです」

美智は、ただただ驚いてばかりいた。

「本気なんだねえ、理奈」

「本気の本気よ。美智は? 日高に来る?」

「ちょっと待ってよ、私は就職難にせっかく入社できたところを辞める勇気は……」

「そうよね。父さんだって内心は大反対だと思うわ。でも納得できるまでやれることはやってみたいの」

「分かったわ。理奈はそういう子だもんね。また日高に遊びに行くね」

快く送り出してくれる美智に、理奈は深く感謝した。

第 七 章 新しい生活

真夏から、理奈は日高での生活を始めた。

牧場の仕事はかなり重労働だ。理奈は毎日、筋肉痛に悩まされた。藁の持ち上げ方、馬の世話の仕方、すべてやったことのないことばかりだ。

「どう? 最初から無理しなくていいよ」

おじさんもおばさんも、優しく接してくれたし、息子の希一も力仕事は時々手伝ってくれた。

「ジムに行って鍛えてから来るべきだったかな」

「そのうち慣れるよ。でも、お行儀教室で教える時に筋肉ムキムキになってると困るな」

「それは困るな」

藁の山の上でふたりは笑いあった。

「理奈ちゃん、俳優の北見駿馬のファンなんだって?」

なんだかその名前を久しぶりに聞いた気がする。

「瑛子から聞いたんだ。いつかの映画の上映会で、理奈ちゃんがそっくりな人を見かけたって」

瑛子とは、希一の妹である。

「理奈ちゃん、もしかしてそれが元で、こっちへ来たの?」

「……そうなの。呆れて笑ってもいいのよ」

「いや、笑ったりしないよ。自分の気持ちの通り頑張ってるなって感心するよ。探すなら俺も協力するよ。日高の若者ばかりが登録してる色んな会だってあるから」

「ありがとう。それは助かるわ。何をどうしようって気もないのよ。ただのファンだから。でも、どうしても無事に暮らしているか、それが知りたいだけなの」

しかし、失踪した人間を探し出すのは容易なことではない。朗報がないまま短い夏は過ぎていき、すぐに冬の入口になった。

(あの上映会で見たのは、何かの間違いだったんだ……)

時々、気持ちはくじけそうになる。

やがて秋に、お行儀教室を開き、最初は数人の生徒だったがぽつりぽつり増え始めた。

理奈は着物姿だが、生徒さんたちは普段着で気軽にやってくる。

お稽古の最中に、東京の先生と一緒に映画館の椅子の上で正座の稽古をしたことを思い出し、吹き出しそうになる。

(よくあんなことを考えついたものだわ)

同時に、正座の真の目的も先生に教わったことを思い出す。

『相手の人に敬意と感謝を表する座り方だ。日本の誇るべき座り方だよ』

毎回、そのことを伝えながら生徒さんたちに教え続けた。

(駿馬くんに心からの尊敬と感謝を伝えたい! 伝えないうちに、いきなりいなくなっちゃったから!)

第 八 章 吹雪の中で

夜空に透明感が加わった。

初雪だと思ったら、たいそうな積雪になった。

ちょうど、理奈が世話になっているお礼もしたいということで、父親が日高に来ることになっていたが、吹雪になってしまった。窓からは何も見えない。ホワイトアウトだ。

「もしもし、父さん! かなりお天気が悪そうよ。今から日が暮れるから明日にすれば?」

「大丈夫だ、おじさんが迎えに来てくれたから、今夜中にはそっちへ着けるよ」

電話でやり取りしていたが、車は夜九時になっても、なかなか帰らない。そのうち電話もメールも通じなくなってしまった。

「まずい!」

希一がもらして、毛皮の上着を着て食料や水を車に運び始めた。

「どうするの、希一さん」

「様子を見に行く。雪に閉じ込められたかもしれない」

「私も行きます!」

「理奈ちゃんは待っておいて」

「いえ、行きます! 連れてって下さい!」

真夜中だったがホワイトアウトが緩み、視界が少し開けた。

希一が叫んだ。

「あそこだ! 林の陰に雪が山になった中に車の青い色が見える!」

すぐさま車に駆け寄ると、運転していたおじさんも父親も、暖房が切れて食料も尽きずいぶん弱っている。せめて車の窓が全部、雪に埋もれなかったのが救いだ。

理奈は車の窓から入りこんだ。

「お父さん! しっかりして! おじさんも! 温かい飲み物、持ってきたから!」

毛布も入れて、意識が朦朧となっているふたりを包み、白湯を飲ませる。

希一が、

「今、救助隊が向かってるそうだ。頑張れ」

「父さん、おじさん、気をしっかり持って。父さん、お母さんが守ってくれるわよ」

東の空が白み始め、曙色になってきた。

すると朝陽が射し初めた丘の向こうから雪を蹴散らして馬の群れがやってくる!

「父さん、馬の群れが来たわよ。私たちを助けに来てくれたんだわ」

理奈は目を見はった!

その一頭に跨がっているのは、駿馬くんではないか――! 駿馬くんではないか――!

彼は、馬たちの巻きおこす純白の雪の中で一声「へい!」と叫んで馬の尻を鞭打つや、風のように理奈の前を馬蹄音を響かせて通り過ぎて行った。

理奈に一瞬の一瞥を残し―――!

「あの横顔と視線は間違いない。駿馬くんだったわ!」

牧場の家へ帰り、救助されたふたりが温まっても、理奈の興奮は醒めなかった。

希一が肩をすくめて、

「でも、どこの近所の牧場も、こんな吹雪のすぐ後に馬を走らせてないってことだぜ。ましてや北見駿馬くんに似た男性なんていませんてよ」

毛布にくるまって、暖炉の前にいた理奈の父親がぼそりと言った。

「駿馬くんとやらは、母さんの扇子の中に入ってしまったのかもしれないなあ」

「―――」

理奈は言葉を失くして、よろよろと戸口を開けた。

「あっという間だったわ……。尊敬も感謝も言う間がなかった……。でも、馬の上からの一瞬の視線は優しかった……」

戸口でしっかり雪の上に正座して頭を下げた。

「駿馬くん……。父さんの命を助けてくれてありがとう。ずっと尊敬して感謝しています」