[143]第21話 正座の危機と、それを救ったもの

発行日:2010/11/03

タイトル:第21話 正座の危機と、それを救ったもの

シリーズ名:やさしい正座入門学

シリーズ番号:21

分類:電子書籍

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

販売価格:100円

著者 :そうな

イラスト:あんやす

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/3177742

本文

――脚気を抜きにして正座の歴史を語ることは、絶対にできない。なぜなら、脚気になると正座はできないからです――

私たちが歴史を振り返るとき、多くの人は伝聞よりも確かな書物の力を借りる。そこに記された歴史は、私たちにその時代の事実を教えてくれるが、また、それは一部の出来事にすぎないということも教えてくれる。今回、著者は、そのような書物では語られない行間に注目した。

ことさら取り沙汰して歴史に書き入れられることのなかった病、「脚気」。だが、それこそが、この正座の歴史を語る上で、重要な史実なのだと著者は考えている。今回は、その「脚気」と正座の関係についてみていきたい。

この本の著者は医者である。

しかし、この本を読んでいるうちに、著者のことを正座と歴史が大好物な研究家として認識してしまう。それもあながち間違ってはいないと思うのだが、今回は、著者の「医者」の部分を意識しながらみていきたいと思う。

「本書の正座に関する考証には、私の専門である医学的な知識はなるべく用いず、歴史資料に準拠するつもりです。しかし一つだけ、今まで歴史諸家がまったく見落としてきた問題である『脚気』については触れざるを得ません」

著者は、こう断った上で、あえて脚気に着目している。そもそも脚気というのは、一体どういう病気なのだろうか? なぜ、かかってしまうのだろうか?

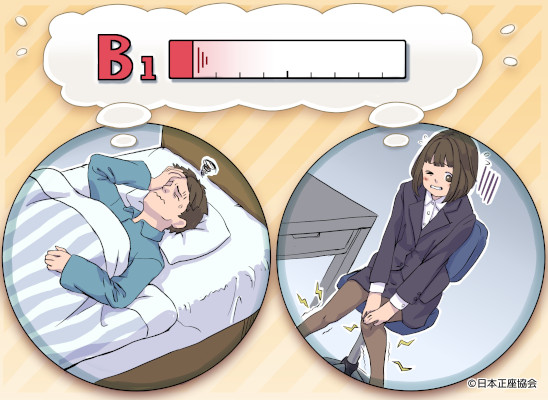

「脚気の原因は精米された白米によるビタミンB1欠乏です。一種の贅沢病ともいえます。脚気というと、現代の人はたかがビタミン不足と思うかもしれません。しかし脚気は、江戸時代後期から明治、大正時代を通して、結核と並んで最も恐れられていた病気の一つです。現代で言うと、がんに相当するほど死亡率が高かったのです。とりわけ働き盛りの若い人に死亡率が高いので、死の病とみなされていました」

脚気の原因は、ビタミン不足だという。現代の感覚でビタミン不足が原因で引き起こされる症状を考えると、せいぜい肌荒れや口角炎だろう。だが、脚気はこれらの軽度なビタミン不足などではなく、欠乏症になるほどの不足状態である。大抵のものを食べていれば、酷いビタミン不足に陥らない現代は、なんて食に恵まれているのだろう。

大まかに脚気になる原因を見てきたが、そもそも脚気とは何なのかが気になるところだ。漢字だけを見ると脚の病のようなのだが……。著者は次のように記している。

「脚気は末端神経障害と心不全をきたします。死亡率は30%を越えるほどです。また、末端神経障害は下肢のしびれ、知覚異常、腱反射消失、心不全は下肢のむくみ、だるさを起こします」

なるほど。読んで字のごとく、脚気という名の通り、主に脚に症状がでる。こうして文字にして症状を見ていると、恐ろしい病なのだと改めて認識する。著者は、「脚気になったら、正座どころではありません」とも述べていたが、この症状を見る限り、誠にその通りである。

また、正座が濡れ衣をかけられた時期も存在したという。それについて、著者はこう記している。

「この病気が欧米人に全く見られないため、脚気の原因が不明であった明治時代までは、日本独特の風土病と見なされ、恐れられていました」

そして、責任のもとを捜した結果だろうか……次のようなことになってしまう。

「脚気の症状は、あたかも正座をして足がしびれたときに非常によく似ていたため、日本人だけがする正座の習慣と関係があるのではないかという疑いがかけられたことすらありました」

これはなんとも、正座の歴史の中でも危機的疑いをかけられたものである。人というものは、自分では解決できないような大きな問題が起こると、是非や因果関係に関わらず原因のみを早期に決定づけたがる傾向をもつことがある。医学が今ほど発達していなかったこの頃は、治療方法や解決策が確立していなかったため、真偽のほどはさておき、まるで恐ろしい崇りにでもあったと思えたのだろう。嗚呼、不憫な正座である。

そして、著者の結論は、次のように至った。

「このような当時の時代背景からすると、人々が命がけで率先して正座をするとは考えにくいものです」

全くその通りである。もはや、「夜に口笛を吹いたら蛇が出る、または親が死ぬ」などの迷信のように、「正座を3分以上したらいつの間にか死ぬ」という迷信があってもおかしくはない世の中である。

また著者は、「政府が躍起になっても、正座が作法として素直に国民に受け入れられるには、脚気問題の解決を待たなければならなかったはずです。脚気の原因の解明と治療、予防にめどが立ったのは明治の後期です。正座の普及は、それまで一進一退だったのです」とも述べていた。

正座の疑いが晴れたのは明治から。だが、そう思うと同時に、脚気の原因を払拭できないまま正座を進める政府の方針は、当時としては大丈夫だったのだろうか……とも思ってしまう。明らかに因果関係がないという根拠を提示している有識者でもいたのだろうか? それに、そのような時期にまで、どうして正座を勧めていたのかということも疑問である。

それについて著者は、日本人であるという意識をつけるためだと述べている。明治維新から鎖国を解いた時代にかけて、日本には外国という比較対象ができた。今まで日本国内のことばかりで、日本人であるということを強く意識していなかったため、正座という異質な作法で、日本人としてのアイデンティティ、差別化を芽生えさせたというのだ。なるほど、元々伝統等でなされていた正座が、昨今の民間人に自然と広まったワケではなく、当初国の政策の一部であったのだ。

だが私には、それよりも政府が正座を広めようと思った理由として、著者の述べた「国民総武士化」の方に注目した。開国をするということは、良くも悪くも他の国の物や文化を受け入れるということ。同時に、その他の国の情勢をも知ることになる。すでにこの頃の欧米では、政治も経済も、そして軍隊も日本を大きく上回っていた。となると、一揆や飢饉はあったものの、なんだかんだ平和だった日本も、対抗できるほどの力を持ちたくなるのだろう。開国後の外の世界は広かっただろうし、同時に充実した軍備を見てしまったら、恐ろしくもなり焦るだろう。

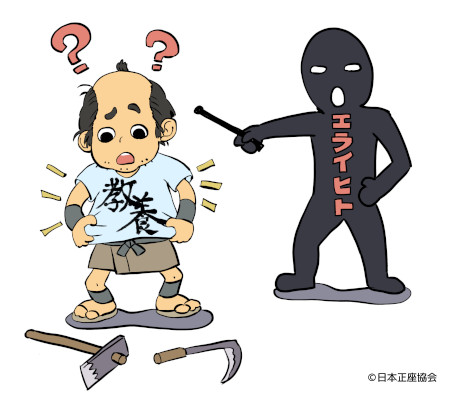

著者は、「江戸時代、人口の大多数は農民でした」と記している。武士については、「基本的には支配者であり、軍人であり、官僚であり、政治家でもあります。そして、鎌倉時代以降、長きにわたって政(まつりごと)を執り行ってきたリーダーでした」とある。圧倒的に農民が多い。つまり、戦争に関しては、他国と比べて日本は比較的平和だったということが分かる。

だが、この時代、国は開国を選択した。著者は、次のように記している。

「国民の大多数を占めた農民、商人や職人など庶民にも、リーダーであった武士の思想を持ち、行動することを促し、士農工商の身分制を廃して平等にする。それが明治という時代でもあったのです。たとえば徴兵制度。それまで武士が行い得た戦闘行為に、農民や商人なども駆り出されるようになります」

士農工商……一見、身分が平等になったとも思えるこの制度。つまりは、海外の国からの脅威や攻撃に対抗するための兵士造りであったのだろう。農民が農具ではなく武器を持つことに悲しみのようなものを覚えるが、いかんせん国を守るためなのである。いざというときに自国を守ることができなかったら、農地も家も何もないのだ。

著者は、そんな明治時代をこう述べている。

「儒学に裏打ちされた武士の思想や行動範囲を庶民に広げていった時代であると理解しています」

そこで思うのだ。政府が正座を庶民に広めたかったのは、武士の文武両道の姿を素晴らしいと考えたからなのではないか、と。《日本は恥の文化》という言葉がある。もしかすると政府は、開国するにあたってほぼすべての日本の庶民に、他国民の前でも胸を張って見せられるような、いっぱしの教養を身につけてほしかったのかもしれない。なんだかこういうと、幼い子供の服装を正す母親のような、可愛いらしい表現になってしまう気がするが。

では、実際にどのように正座を浸透させていったのだろうか? 「正座をしましょう」というお触書を掲示したり、「正座なさい」と一口に言われたりしても、「了解」と一つ返事で行える人は、そうはいなかっただろう。メディアのメの字もない時代だから、正座を知らない人だって当然いただろう。著者は、そんな正座の普及について、次のように記している。

「何らかの事柄をすみずみまで浸透させるには、教育は大きな武器になりえます。そこで明治政府は、学校などの教育の場を利用して、正座を日本人全員に普及させようと考えました。その際活用されたのが『修身』です。修身とは、文字どおり『身を修める』ことを意味し、現在の道徳や公民に当たる教科です。対象は小学校および国民学校の児童で、孝行や勤勉、国民の務めなどが教えられました。日本化した儒学である武士道が、そのバックボーンです」

思い起こせば、武士道の大本は儒学であった。そう考えると剣術の技のみならず、やはり徳も高かっただろうことは想像に難くない。

また、著者はこの修身の教科書に面白い構図を見つけたそうだ。それは、次のようなことだった。

「この修身の教科書を見ると、座る姿勢は、ほとんどすべて正座なのです」

現代の正座の観点からいくと、ただただそうなのだなと頷きながら流してしまいそうな内容だが、次の話を読んでみると「なるほど」と笑いすら出てくる。

「たとえば1918年発行の修身の教科書には、親子三代そろった食卓で、ちゃぶ台に向かって正座をして食事をしている様子の絵が載っています」

この頃は「大黒柱」や「亭主関白」が男性の美徳とされていた(あるいは課されていた)時代である。一家の大黒柱である父親及び祖父が、女房や子供たちと慎ましく正座をしてちゃぶ台を囲む。家庭の在り方は十人十色ではあるのだろうが、この頃、家庭団らんで皆が正座をしている光景は、やや不思議なものとして目に映ったのではないだろうか。

「また、1928年発行の修身の教科書には、二宮金次郎が板間に正座をして勉強に励んでいる絵が載っています」

この様なパターンもある。しかしこれは、勤勉の摸倣となるような人物なので、正座を知り実践していたとしても合点がいく。……などと、思っていたら、正座をしているのは板間というではないか。

なんという奇妙さ……何が悲しくて、直に板間に正座をしてしまったのだろう。これでは、脚の骨がゴツゴツと板に当たって悶絶し、勉強どころではないではないか。誰か、彼に背中の薪を下ろして腰かけるという生活の知恵を教えてあげてほしい。

「同じく1928年の教科書には、松平好房(まつだいらよしふさ)が正座をしている絵が載っています。その文には、『松平好房は小さい時からぎやうぎのよい人で、じぶんのゐまに居てもかりそめにも父母の居られる方へ足をのばしたことはありませんでした』などといった文章が見られます」

あれ? 確か、好房というのは初代島原藩主の息子ではなかっただろうか。しかも、時代は江戸時代。正座とは下々の者がするものであった時代だったと記憶しているが……。そして、こんなことも。

「1928年の教科書には、決定的な挿絵もあります。徳川家康らしい人物と木村重成らしい人物を含め、何人かの武士の絵が載っています。この絵ではなんと、家康と思える人物を含め、全員、正座をしています」

なんと。これはひどい。これ以上正座の押し売りはもう充分だ!! などと叫んで本を閉じたくもなってくる構図である。この教科書の名前は、きっと『悶え』だ。それなら内容と合っている。

なんとも不可思議な描写のオンパレードだったが、これについて著者はこう述べている。

「私は、大正から昭和初期の日本の指導者たちの思惑をよく表していると思います。修身を学んだ子供たちに、『日本人は昔から正座をしていた』と思い込ませるように仕向けていたのです」

これは驚きの事実! つまり、時代劇での将軍様たちの正座を当たり前に観ている私たちは、その頃からの政府の情報に騙されっぱなしだったということだ! こう書くと大げさにも見えるが、これによると、事実そういうことなのである。

(写真1:大政奉還の図。(当たり前のように武将が正座をしている)『歴史アルバム 時代をきめた114のできごと 江戸時代』PHP研究所より)

(写真1:大政奉還の図。(当たり前のように武将が正座をしている)『歴史アルバム 時代をきめた114のできごと 江戸時代』PHP研究所より)

こちらの絵は、私が学生時に使用していた教科書から抜粋したものだが、こちらでも当たり前のごとく正座をしている様子が見て取れる。今や、真実を知った気分である。

だが、正座の部分において、政府は歴史を改ざんしていたのかと知っても、日本人のあり方や国の将来を憂いたことが基盤にあるというのなら、特にイヤな感情は湧いてこない自分もいる。昭和以降の歴史も色々ありはしたが、今現在の日本人の考えに武士道精神が少しでも宿っていることは事実なのだ。少し美化しすぎかもしれないけれど。

とはいえ、歴史の改ざんをされると、正しくさかのぼる事ができなくなるので不便であり、その行為自体が褒められたことではないが、他国に目を向けても自国の歴史を改ざんしていない国など自信を持って挙げることはできない。もしかしたら、私たち人間の知る「歴史」とは、そういうものなのかもしれない。

ここまでの一連の正座の件について、著者はこう記している。

「こうした教科書で学んだ当時の子供たちは、『日本人は昔から正座をしていた』と思うようになっても当然です。なぜなら、そのように教えられたからです。修身の教科書を見ると、『正座をする立派な日本人』が明治以降、急速に全国に増えていった理由や背景に得心がいきます」

さて、一時は脚気の不安もあり、敬遠されていた正座だが、著者は、その普及を「国の意向」以外で後押ししたものがあるという。

まずは畳。次に座布団。そして、着付けの変化。これらは、今まで本書の話ですでに出てきているが、特にこの三つ目である着付けが正座の普及を後押ししたのだという。着物を着るようになると、今までしていたアグラや立て膝がしづらくなる。そうすると、必然的に正座を選択するのではないだろうか。そうなれば、一気に広まるのも自然の流れであるといえる。

また、ちょうどこの頃、茶道に変化があったという。それについて、著者はこう記している。

「実は、茶の湯の人気は、明治になると急降下していきます。文明開化の煽りを食い、茶の湯は前時代の古い文化と見なされてしまったのです。しかし、時代がさらに進むと、茶家にとって起死回生の順風が吹き始めます。それは、女性も茶の湯をするようになってきたことです」

ご存知、以前の茶の湯は、武士のたしなみであった。茶事自体が戦のために使われており、戦の褒美が城1つ分の値段がする抹茶茶碗であったともいわれることがある。そうすると茶の湯とは、まず庶民には縁の無いものになる。いくら士農工商の身分廃止例が出たからと言って、今まで見たこともない茶の湯の人気が、一気に沸騰するワケはないのだ。この頃、文明開化で紅茶などの茶葉も入ってきたはずだ。となると、言わずもがな廃れていくのが常である。

だが、それが女性の茶の湯進出で救われたというのだ。それはどういうことか。著者はこう述べている。

「茶会は武将たちの面接の場であり、茶の湯は武将たちのたしなみとして発展しました。そこに女性の入り込む余地はありません。それを変えるきっかけの一つは、女子教育の中に茶道が取り入れられたことです。1875年、跡見花渓(あとみかけい)は跡見女学校(集まる生徒は良家の女子が中心)を創設し、そこで茶道も教え始めました」

そして、その学校に続くように、他の学校が次々と茶道を教えていったのだそうだ。最終的には、教員の資格を与えられるまでになるという本格的な試みだ。こうしたことから、茶道は良家の女子を中心として、女性に広まっていった。その際は、アグラではなく正座をして行ったという。

「『教育女礼式(きょういくじょれいしき)』には、茶の湯をはじめ、食事、裁縫、読書、生け花、和歌、絵画などを行っている女性の姿が絵に描かれていて、その姿はいずれも正座をしています。こうしたことは、大正、昭和と続くうちに、上流階層の女子教育から、その男子も加えた家庭教育へと広がり、次第に一般大衆にも広まっていきました」

(写真2:昭和初期、広く教養を身につけ始めた女性たちの写真)

(写真2:昭和初期、広く教養を身につけ始めた女性たちの写真)

こういった事柄を目にすると、世の中には、バランスの神様が存在するのではないかと思えてくる。しかし、全てが自然の成り行きのようで、実は陰ながら支えたり、方向づけしたりしている人間が居るものである。激動する正座の歴史を前に、捨てる神あれば拾う神ありとは、まさに言いえて妙だと感じ入るのだった。

次回は、「歴史に見る正座」とともに、正座をみていきたい。