[273]正座するぞ! 鬼がちま!

タイトル:正座するぞ! 鬼がちま!

タイトル:正座するぞ! 鬼がちま!

掲載日:2024/02/01

著者:海道 遠

イラスト:鬼倉 みのり

内容:

江戸時代。遊び人で風来坊の緩々(ゆるゆる)あるきは、七歳のハシル坊を連れている。

ハシル坊は「桃太郎」の「鬼ヶ島」が気になって仕方がない。「鬼がちま」と呼び、どんなところか聞きたがる。が、あるきは、いい加減な答えをしていた。

ある日、激しい夕立に遭い、漫あるきが熱を出してしまう。雨宿りした小屋で出会ったのは、座霊師スワルという若い山伏で、正座を教えて旅をしているという。

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

序章

街はずれに、山肌がむき出しになった険しい山がある。その奥に、村人たちが恐れる『陸の鬼ヶ島』があるという。

花のお江戸の時代――。その場所だけは険しい崖がそそり立ち、要塞めいていた。

崖の上から見下ろすひとりの鋭い眼光があった。

野性味を帯びた瞳。獲物を探すキツネにも似た女頭領の瞳だ。

第一章 あるきおじさんとハシル少年

「あるきおじちゃん、ねえ、『鬼がちま』ってどっちの方向にあるの?」

「ねえ、『鬼がちま』って遠いの?」

七歳のハシル坊の「鬼がちま」攻めが今日も始まって、遊び人の緩々(ゆるゆる)あるきは、朝からうんざりだ。

浮世絵の描いた着流しをひらめかせて、江戸の町を歩いていく。普段は気ままな風来坊で職にもつかず、女のヒモになったり、一日だけの気楽な商売を手伝ったりしている。

いつのまにか、ハシル坊と名乗る坊主がくっついてくるようになった。夜鷹(よたか)(色を売る女)の姐さん方が「可愛いわねえ」と寄ってきて、モテるのをいいことに連れて歩くことにした。

ハシル坊には身内がいないらしい。しっかりしていて自分の食べ物はどこかから調達してくる。大方、可愛い年頃なので誰かが恵んでくれるのだろう。

ただ、風呂にも入っていないようだから、風呂屋には連れて行ってやり、小ぎれいな着物を着せてやっている。

「いよっ、子連れかい、色男!」

遊び人仲間がはやし立てる。

「俺の子じゃねえって言ってんだろ!」

「またまた、照れちまって。目元のあたりがよく似てるぜ」

「俺の子じゃねえって言ってんだろうがっ!」

ムキになって否定する緩々あるきである。

ある日、誰かからお伽草子(おとぎそうし)を聞いたらしく、「桃太郎」の話をすっかり気に入ったハシル坊。

日がな一日、あるきに「鬼ヶ島」を、舌たらずに「鬼がちま」と繰り返し尋ねて止まらない。

「ねえねえ、『鬼がちま』には何色の鬼がいるの? どんなところ?」

「そ、そんなこた、俺が知るわけねえだろが」

素っ気ない答えを返すと、みるみるうちにハシル坊の眼に大粒の涙が溜まってくる。

「何色の鬼だってか? そ、そうだなあ、夜の街の姐さん方が着ている襦袢(じゅばん)の赤とか、番頭さんの法被(はっぴ)の襟(えり)の青とか」

「鬼って、あんな真っ赤な顔ちてんのか?」

「あるきさんよ、子ども相手にも、もうちっとマシなたとえはねえのかい? グミの実の赤とかよ、青なら空の晴れてる時とかよ」

遊び人仲間が冷やかす。

「いきなり聞かれても困るじゃねえかよ。鬼ヶ島なんぞ、行ったことねえんだから。しかし、ほう、うまいたとえだな。今度からそう言うよ。――ん? ハシル坊は姐さん方の襦袢の色なんて、どうして知っているんだろう?」

「ねえ、どんなとこ? 鬼がちまって」

「盗んできた金銀やお宝が山とあって、まばゆく光ってるんじゃねえかな?」

「へええ、行ってみたいな。桃太郎に会いたいな」

あるきとハシル坊は江戸の町の片隅で、その日暮らしを楽しんでいた。

ある日、街はずれを歩いていると急に夕立が来て、あるきがずぶ濡れになってしまった。ハシル坊はむしろをかぶっていたので濡れずに済んだが、あるきは寒気がしてガタガタ震えだした。

「あるきのおじちゃん、寒いのかい」

「あ、ああ。少しな」

木の下で雨宿りしたが、ハシル坊があるきの顔にふれると火のように熱い。

「あれ? 震えてるのに熱いよ。鬼ヶ島の鬼みたいに赤いよ」

雷がひどく鳴りだした。

「ひゃあっ、雷、怖い!」

木からすぐ側に古びた物置があった。ハシル坊はそこへあるきを引っぱって行った。

ハシル坊の言いなりに、あるきは濡れた着物を脱いで、置いてあった藁(わら)の中に横になった。

はっきり覚えているのは、そこまでだ。

夢だろうか。もうろうとした意識の中で、あるきは一頭の牛だった。

毎日、毎日、飼い主の言うことをきいて農作業を頑張った。頑張ると、小屋には美味い干し草が用意されていた。

飼い主が、黒い大きな体を叩いて、

「お前が頑張ってくれたおかげで今年は野菜が大豊作だ。今度は市場へ荷運びに頑張ってくれよ」

(へへっ、俺って働きものじゃねえか)

「ンモウ~~~~」と鳴き、夢の中で鼻の下をこすった。

ふと目を覚ますと、焚火がパチパチと爆ぜていた。

橙色(だいだいいろ)の火に照らされてるのは、対面に座っている若者ではないか。山伏(やまぶし)(修験者)の装束をしている。鈴懸(すずかけ)という上下の法衣に、頭にはお椀のようなものを着け、長い髪を両肩に垂らしている。膝をそろえた見たこともない神々しい座り方だ。

傍らには、金属の輪っかが着いた長い杖と、大きなほら貝がたてかけてある。

「気がついたか」

若者は立って近づき、あるきの額に手を当てた。

「どうやら解熱剤が効いたようだな」

焚火にかけてあった小さな鍋から雑炊を木べらですくい、お椀に入れてあるきに手渡した。

あるきはお椀を握りしめて温かさを味わい、しばらくしてから、ひとさじ口に流しこんだ。

「ほ~~~う、これこそ五臓六腑(ごぞうろっぷ)に沁みわたるっていうんだなあ~~。うめええええ」

更に、若者は部屋の真ん中に渡した縄に干してあった、浮世絵の着流しを肩にかけてくれた。

「ありがとうよ、生き返った心地だ。あんたの名は?」

「私は座霊師のスワルという」

「ざれいし?」

ハシル坊が、雑炊をおかわりしながら早口にしゃべりだす。

「『ざれいち』のおにいちゃん、懐から苦そうな丸薬を出ちて、あるきおじちゃんに飲ませてくれたんだよ。おじちゃん、雨に濡れて熱出ちたから」

「そ、それはかたじけなかった……」

「熱が下がって何より。で、牛になった気分はどうだったかな」

「あんた、どうしてその夢を!」

座霊師のスワルは口元にやや笑いを含み、

「前世を見せたまでのこと」

「前世だって?」

「牛の時代のあんたは、真面目に働いていたな。今の遊び人の暮らしとどっちがよいかな?」

「命の恩人にこんな言い方をしたかないが、そんなこた、放っておいてくれ」

「それもそうだな。よけいなことを言ってしまった。許せ、あるき殿」

「どうして俺の名前まで」

ハシル坊がにっこり笑った。

それにしても、座霊師という若者の伏し目がちな瞳、真っ白な頬の影、物腰や話し方、山伏の装束のさまなど高貴な感じが眩しい。

「ねえ、『ざれいち』のおにいちゃん、本当は『桃太郎』なんでちょ」

ハシル坊がとんでもないことを言い出した。

「きっとそうだよ。おいらの思っている桃太郎そっくりだもん。お伽草子の絵に描いてあった着物とはちょっと違うけど。男らちくてお上品で。きっと刀持っても強いんだろうな」

「桃太郎とな? 私は鬼退治などせぬが、子どもにそう思って褒めてもらうのはまんざらでもないな」

第二章 座霊師スワル

「座霊師ってあんたの生業(なりわい)かい? いったい何をするんだ?」

雨がすっかり止んで東の空が白んでくる頃、あるきは若者に尋ねた。

「あるき殿、言霊って知ってるかい?」

「ことだま? いや、知らねえな」

「……人間には魂があるだろう? 目には見えぬが」

「ああ、そいつぁ、分かるぜ。ここにも俺の肝っ玉があるからな」

あるきは分厚い胸を叩いた。

「それと同じで、人間以外のものにも宿る魂のことだ。動物や、空や太陽や自然界にも、それぞれ魂がある。眼に見えるもの以外にもな」

「目に見えるもの以外にも?」

「ああ。さっき言った言霊は、言葉に宿る魂のことだ。たとえば『あんたは逞しい』『あんたは逞しい』と、毎日、皆から言われるとそうなるという言葉の力のことだ。自分でも『俺は色男だ』『俺は色男だ』と唱えるように繰り返してると、本当にそうなる」

「ふむふむ。よっく、よ~~く分かるぜ、座霊師さん」

「言霊と同じことで、座霊(ざれい)とは、座り方の力のことだ。正しく座ると正しい魂が人間に宿るのだ」

「ほほう」

「だから、私は正しい座り方を、旅をしながら庶民に教えているのだ。それが座霊師だ」

「なるほどね~~え」

本当に分かったんだかどうか、あるきは大きく頷いた。

ハシル坊がくちびるを尖らせて、

「じゃあ、鬼をやっつけないのか。でもいいや。やっぱり『ざれいち』のおにいちゃんは、おいらの桃太郎だ。くっついて行くと『鬼がちま』に行ける気がするから、今日からついていく」

「えっ、ハシル坊。俺とおさらばして、座霊師さんにくっついていくってことかい?」

あるきが慌てた。

「うん。今まで世話になったな、あるきおじちゃん。今度、夕立にあったら、ちゃんと自分で雨宿りちなよ」

「大きな世話だ! お前こそひとりで大丈夫か」

「ひとりじゃないもん。『ざれいち』のおにいちゃんと一緒だもん」

「ハシル坊とやら」

座霊師スワルが言う。

「私と共に来るなら、条件がある」

「ほい、来た、きびだんごくれるの?」

「違う。私の弟子になるなら、正しい座り方を覚えてもらわなければならないってことだ」

辺りが薄明るくなり、どこかで一番鶏(いちばんどり)が「コケコッコ~~」と鳴いた。

「うん、おいら、やる!」

ハシル坊は好奇心いっぱいの眼を輝かせた。

「よし。あるき殿もご一緒にいかがかな? 覚えておいて損はないぞ」

「た、正しい座り方かい? うむむ」

あるきが考えているうちに稽古が始まった。

「よいか、背筋をまっすぐに立つ。おのれの中の真ん中の軸になる骨をまっすぐ立てるつもりで。それから、床に膝をつく。着物をお尻に敷いて、かかとの上に静かに座る。両手は膝の上に置く」

「待って、ゆっくりやって!」

ハシル坊は一生懸命ついて行こうとする。

「では、最初から。背筋をまっすぐに立つ」

「こんな感じかな」

「うむ。いいぞ。そして床に膝をつく」

「うん」

「着物をお尻の下に敷いて、かかとの上に座る。両手は膝の上にそろえて置く」

小さなかかとの上に座り、可愛い正座が完成した。

「うん。できた!」

「よろしい、ハシル坊。よくできたぞ。目をつむって、しばらくそのままでいろ。何が見えたか話してくれ」

しばらく時が経ち……。

「なんだか屋根が眩しいほど金ぴかで、広くて、高い塀に囲まれていて、召使いも侍女も兵隊もい~~~っぱい、いるぞ。みんな、おいらに頭を下げてる。『鬼がちま』かな? 鬼はいないけど」

「ハシル坊、それがお前の前世なら、お前は大陸の皇帝だったのか? ははは、まさかな」

スワルも笑わないでおれなかった。

あるきの方は、千鳥足になっていた。

一刻ほどかけて、ようやく正座ができたと思ったら、ほんのしばらくで足がしびれて倒れてしまった。

「俺は一度やってみて、牛だと分かったからいいや」

すっかり夜が明けたが、どこか様子が変だ。

ハシル坊が物置の木戸を開けて、村の様子を見に行った。しばらくすると、真っ青になって帰ってきた。

「村が、誰かに襲われたみたいだよ!」

すわ、と座霊師が長い杖を握るや、ハシル坊の後を追って出た。あるきもしびれる足を引きずってふたりの後を追う。

一目瞭然、村は荒らされていた。あちこちに建てられた板一枚の貧しい小屋は、大半が壊されている。

村人が恐る恐る出てきた。

「どうしたんだ、ケガはないか?」

座霊師が尋ねると、農民の男はひざまずいて地面をこぶしで叩いた。

「盗賊が来たんだ! オラたちが汗水垂らして作った作物や米を盗んでいったんだ! 昨夜の嵐にまぎれて! ちくしょう、ちくしょう」

「あんた、牛や馬まで持っていかれたよ!」

男のおかみさんらしき女が走ってきて叫ぶ。

あちこちの家からも、農民が出てきて同じように泣き崩れた。

「何い? 牛まで持って行った? どこの盗賊だ、そりゃ」

あるきが頭をカッカさせていた。夢で見た前世の自分だった牛まで盗まれたと聞いては黙ってはいられない。

「あいつらだよ、『陸の鬼ヶ島』に立てこもっていると言われている『キツネ一族』の仕業だよ」

「ええ~~っ? 『陸の鬼がちま』?」

ハシル坊が叫んだ。

「鬼退治に行かねば! ねえ、スワルのおにいちゃん!」

座霊師の腕を抱きしめた。

第三章 陸の鬼ヶ島へ

「私はただの山伏で座霊師だ。桃太郎ではないというのに」

座霊師スワルはたじたじした。

「ううん、自分では分からなくても、絶対、桃太郎だよ。村人が困っているところにいるじゃないか! だから、作物や牛や馬を取り返ちに行かなくちゃ!」

ハシル坊は頑固に言ってきかない。

「おのれにも分からない……。確かに前世のように分からないこともあるが……」

「その長い棒は武器じゃないのか?」

ハシル坊は杖を指さした。

「これは山道を歩くための錫杖(しゃくじょう)という。武器ではない」

「じゃ、その大きな貝は?」

「これは、仲間に知らせるためのほら貝だ」

「武士の使うのと同じじゃないか!」

「……私の努めは鬼退治じゃなくてだな!」

あるきが横から口を出した。

「おい、座霊師さんよ。これだけの村人が被害に遭ってるんだ、四の五の言っていないで、陸の鬼ヶ島へ行って略奪されたものを取り返しに行こうぜ! 俺も加わるから!」

「あるきのおじちゃん……あんまり役に立つと思えないけど……」

ハシル坊がぼそりと言う。

「なにい?」

「だって、牛は桃太郎のお供にいないもん。のっそりちていて遅いだろう」

「やかましいっ! 座霊師のにいさんよりは腕が立つつもりだぞ!」

ようやく三人は陸の鬼ヶ島と言われる『キツネ一族』の鬼ヶ島に向かった。

山麓から高い山をめざす。山に囲まれていて要塞のようだ。

ハシル坊は時々、あるきにおんぶされて大きな石のごろごろする山道を登っていった。座霊師のスワルは山伏だけあって山道は慣れたものだ。錫杖を岩肌について、ほいほいと登っていく。

やがて三人の前に大きなとりでの木製の門が立ちはだかった。

「真正面から行くわけにはいかんな」

「偵察しよう」

スワルが木製の門の周りを巡ってきた。

「見張りの番人が目を光らせている。こうなったら、まともから行くしかない」

「まともからって、おい! 座霊師さんよ!」

「黙ってついて来てくれ」

門の前に立ち、声をかけた。

「どなたかおられぬか。旅の者だが、子どもが熱を出してしまい困っておる。少し横にさせてやりたいのだが」

ハシル坊が気をきかせて、あるきの背中でぐったりするふりをした。

「なんだ、お前たちは」

ヒゲの濃い偉丈夫が顔を出した。

「どうか、よろしく頼む」

スワルが素早く小判を握らせると、ヒゲの男は態度を一変させた。

「奥に建物がある。そこに寝かせてやるがいい」

「ありがとうございます。熱が下がっても、キツネ一族のとりでのことは、お奉行さまには言いませんから」

クギを刺しておいたスワルに、ヒゲ男は「チッ」と舌打ちした。

第四章 男たちの懺悔(ざんげ)

休むように用意された建物は、無頼漢であふれていて、ざわざわしていた。奥まった一室をあてがわれたが、夜になると男たちが酒盛りを始め、歌を歌うわ、踊りだすわで、騒がしいことこの上ない。

「今夜は女が足りぬな。少ししかおらぬではないか!」

ひとりの無頼漢が叫んだ。

「こんな険しい山へ女を連れてくるのは大変なんだよ、文句を言うな」

「女なんざ、肩からかつぎゃ、ふたりや三人どうってこたないさ」

「しかし、今夜は仕方ない。我慢しな」

男たちがイライラして、今にも揉めそうな空気が漂った時に、ひとりが、

「おい、奥の部屋にチラチラ見えるきれいな色の着物は何だ? 女を隠してるんじゃねえだろうな」

ヒゲ面の男が、むしろをめくり上げようとすると、先に現れたのは、白い面の麗人である。長い黒髪に青磁色の着物を着ている。

が、すぐに男だと判ってがっくりした。山伏の装束だからだ。

「何か用か。できればもう少し静かにしてくれぬか。子供の身体によくない」

「なんだと。宿を借りてるくせに、生意気な口をきくじゃねえか、にいさん。こちとら、女が少なくてイラついてるんだ」

小柄な男が、

「兄貴、いっそ、このにいさんに女の代わりにお酌なぞさせてはいかがですかい?」

「ふん? そいつぁ、いい考えだ。こんなに別嬪(べっぴん)さん、女でもなかなかお目にかからねえからな」

むしろの隙間からのぞき見していたハシル坊は、あるきに両手で目隠しされて部屋の奥へ引っぱられた。代わってあるきがツバを飲みこみ、見守る。

「男どもめ、座霊師のスワルをどうする気だ」

「あるき、おいらのスワルにいちゃんがどうしたって?」

「お前は引っこんでいろ! ハシル坊」

ハシル坊はそれでもあきらめずに、あるきの足元から覗いていた。

「さあ、にいさん、皆にお酌をしてやってくれ」

赤い顔をしてかなり出来上がっている男が言う。

「お酌?」

スワルは濃いまつ毛を伏せた艶っぽい視線で、

「それよりもっといいことをしようではないか」

「な、なに?」

男たちは舌なめずりせんばかりだ。

「では――。始めよう」

すました顔で、スワルは言った。

「皆、その場に立ちあがるのだ」

「ああ? 何が始まるんでえ?」

「女を抱くより、うっとりすることだ」

「?」

首をひねっているばかりの男たちの耳に、

「その場に立て!」

朗々とした声が響き渡り、男たちは慌てて言う通りにした。

「よし、そのまま、まっすぐ背筋を伸ばす! まっすぐというのは、こういう風にだ」

脅すように、持っている錫杖を床にコンコンと当てた。

「は、はい!」

男たちは二十人もいるだろうか、そろってまっすぐに立った。

「では、床に膝をつけ。そしてかかとにゆっくり座るのだ。両手は膝の上に置く」

スワルの声に従って、男たちは皆「正座」した。

あっという間に、一斉に顔をこっくりとした。

「ごめんよ、ごめんよ、おっかさん。また盗みを働いちまった! おっかさんを悲しませてばかりでごめんよ」

ひとりが眠りながら泣き出した。

「お梅! また人の財布をスッちまったよ。ダメな男だな、俺って」

もうひとり泣き始める。女房に謝っているのか。

「おらあ、なんて駄目な人間なんだ。博打(ばくち)が止められなくて借金作っちまって、かかあを売っちまった~~」

「許してくだせえ、神様、観音様、大仏様、お稲荷様、七福神様あ~~~」

誰も彼も大声で泣き出す。

「お前たち、これがお前たちの前世だ。言うことを聞けば、前世の罪を浄めることができる。言うことを聞くか?」

威厳を込めて、スワルが言い放つ。

「おっしゃること、なんでも聞きますだ!」

「おらも聞きますだ! このままだと閻魔様(えんまさま)に地獄に突き落とされる。どうか助けてくだせえ、山伏さま」

無頼漢どもは、泣きながらスワルの膝元にひれ伏した。

その時だった。入口のむしろが開けられ、甲高くも厳しい声が飛んできたのは。

第五章 妖狐、黒アカネ

「お前たち、なんだい、このザマはっ」

泣いていた無頼漢たちは、ピタリと泣くのをやめて振り返った。

「お頭! 黒アカネのお頭!」

お頭と呼ばれた女は、キツネの面を被り、つやつやとした黒髪を背中に垂らして緋色の着物をたくし上げて動きやすくしている。

袖から見える腕も足元も、眼を射抜く白さだ。ずいっとスワルの前に立った。

「何者だい、あんた。あたいの留守の間に手下をこんなに骨抜きにしてくれて、どうしてくれるのさ」

面の内側の唇が毒を吐く。

「あんたがお頭か。手下が前世に苦しんでいたから、懺悔(ざんげ)させて楽にさせてやろうとしていただけだ」

「前世に苦しんでいた?」

「ああ、皆、盗みや悪さを後悔していたぜ。あんたも懺悔させて楽にしてやろうか」

大きな念珠を握って顔の前に構えた。

妖狐さながら、ぴょ――んと、跳びすさりながら、女も短刀を構える。ふたりの殺気に、泣いていた男たちは凍りついてしまった。

むしろの陰に隠れていたハシル坊は粗相(そそう)をしてしまった。あるきは、とっくの昔に気を失っている。

スワルの腕から何度も長い錫杖が投げられ、土壁に刺さるが、黒アカネを仕留められない。

「ほうら、あたいはここだよ。この速さについていけないのかい、山伏さん」

黒アカネは、砦の広間を自由自在に跳ねて、なかなか錫杖は当たらない。

「うぬっ」

スワルの声が洩れ、念珠をからめた手が複雑なかたちに組まれる。黒アカネの額めがけて念を送る。

「正座霊の御霊(みたま)よ、邪悪な魂を貫け」

天井へ跳ぼうとしていた黒アカネの肢体が、いきなり床に落ちた。瞬間、黒アカネの面に錫杖を打ちこむ。面は真っ二つに割れ、つり目の白い顔があらわになった。

「ふ、ふふ……、山伏さん、やるじゃないか」

「伊達(だて)に修行はしておらぬ」

ニヤリと笑ったスワルは、口の中でもう一度唱え始めた。黒アカネは身体をねじって昏倒(こんとう)した。

寝言を洩らし始める。

「おのれ……、里娘だった何の罪もないあたいを、白拍子になったばかりに公家の若い者が寄ってたかって弄び(もてあそおび)おって……、挙句の果てに野山に捨て置きおって……。身も心もぼろぼろになってしもうた」

座霊師スワルの脳裏に、黒アカネが白拍子だった時代の姿が浮かんだ。神社の舞台か、人々が見守る中、歌を数えて舞う白拍子は白い水干に烏帽子を被った男装である。

烏帽子から流れ落ちる黒髪が美しい。一歩、二歩と緋色の袴で舞う姿はタンチョウヅルのようだ。

(鎌倉の世かな、これは。この艶やかさでは、周りの男どもが放っておかぬのも無理はない。白拍子は身体を売るのも生業だからな)

スワルは思った。黒アカネは歯を食いしばりうめく。

「そのままにはしておけぬ。あたいは公家に復讐を誓った。襲撃するために妖狐一族に魂を売り、無頼漢たちを集め、頭となってその時を狙っていたのだ」

床に伏せたまま、肩で息をしていた黒アカネは、うっすら目を開けた。

「しっかり目を覚ませ。黒アカネよ。さぞ苦しかったであろう、悔しかったであろう。その苦しみから解放してやろう」

「何? あたいはまだ公家たちに復讐しておらぬ。苦しみから解放されるとは」

「私の言う通りの『正座』をしてもらう。この座り方で瞑想すると邪心が鎮まっていく。人様に復讐しようなどという気持ちはきれいに消えてしまうぞ」

「そ、そんなバカな」

スワルが念珠と錫杖を構えなおした。

「立て! 女の中に憑いている妖狐よ、離れよ。このまま女に憑りついていても苦しいだけだ。離れるがよい。離れよ!」

そして、黒アカネに、

「立ち上がり、身体の芯を立てるつもりで背筋をまっすぐにして、膝をつくのだ」

黒アカネは逆らうことができず、言われる通りにした。

「それでよい。素直な心に妖しいものは近づけぬ。かかとの上に静かに座って……それでよい」

黒アカネは目を閉じたまま、正座を続けた。

第六章 鬼がちま兄弟

しばらくして、スワルの手で錫杖についている金具を耳の側でシャランと鳴らされると、黒アカネの美しい瞳が開いた。妖狐の気配などない澄んだ瞳だ。

「なんだろう、気持ちが軽くなっている。何百年も、思い続けた思念が消えたような」

「そうじゃ。お前が長い間、抱き続けた復讐の念が正座することによって浄められたのじゃ。妖狐は去った」

スワルも穏やかな表情になって説明した。

「あんたは……」

そこへ、どこからともなく現れた白髪の老人がある。やはり山伏の姿をしている。

「スワルよ、よくやったぞ」

「これは、導師さま」

スワルは正座をただし、一礼した。

「妖狐に心を売った黒アカネを救うことができた。そなたの母御じゃぞ」

「は? 導師さま、なんと言われました?」

いつも落ち着いているスワルが目を見開いた。黒アカネもまた、眼を見開いて老人の言葉を待った。

「黒アカネよ。元の白拍子よ。八百年前、そなたは子を産んだであろう」

「は、はい。その子とはすぐに引き離されてしまいましたが」

「わしが引き取って正座の修行をさせた。わしは正座の導師じゃ」

「この若き山伏が、あたいの産んだ子ですって?」

「スワルもそなたと同じように不老不死の身体を持つ。今、ようやく再会が叶ったのじゃ」

「おお……行方知れずになった赤子……」

「なんと、そなたが私の母だと」

黒アカネもスワルも恥じらうやら驚くやら。

「もうひとり、あの坊主もそなたの子じゃ。ハシル坊、こちらへ来なさい。お前の母さんだぞ」

むしろの陰で一部始終を見ていたハシル坊は、恐る恐る広場へ出てきた。

「あんたがおいらの母ちゃん?」

「確かに数年前、男の子を産んだけれど……。誰かにさらわれてしまい、別れ別れに――」

「母ちゃ~~ん」

ハシル坊は黒アカネの胸に飛びこみ、彼女も我が子を抱きしめた。

「ハシル坊の父親は誰じゃな? 耳うちしてよいぞ」

導師が気を利かせた。

ふんふんと聞いて、大声で叫んだ。

「なに~~~! ハシル坊の父親は、大陸の王朝から来訪していた皇太子じゃと~~?」

「導師さま、内緒声で話した意味がないではないですか」

「ああ、すまぬ。あんまり驚いたゆえ」

「証拠もございます。黄金でできた印鑑を預かりました。これをチラリと見せ、男たちを集めたのです」

それまで聞いていたあるきが、

「それじゃ、この前のハシル坊の見た前世は現世のことだったんだな。金銀がいっぱいのところの宮廷の生まれなら、お前は最初から『鬼がちま』にいたようなもんだ」

ハシル坊はきょとんとして、

「おいら、『鬼がちま』の桃太郎に憧れてるんだ。金銀なんてどうでもいい。――てことは、スワルにいちゃんは、おいらの本当のにいちゃんてことかい?」

「そういうことになるな、ハシル坊! 私は何度、正座して瞑想しても、金銀の財宝に囲まれた宮殿の情景を見るのだ。――お前と違って前世だがな」

スワルが大きな袖を広げ、ハシル坊は嬉しい悲鳴をあげてその中へ飛びこんだ。

「わ~~~い、スワルにいちゃんが、やっぱり『鬼がちま』の桃太郎だったんだ!」

「そ、それはどうだか分からんが……。まずは良かった。ハシル坊が弟と判って」

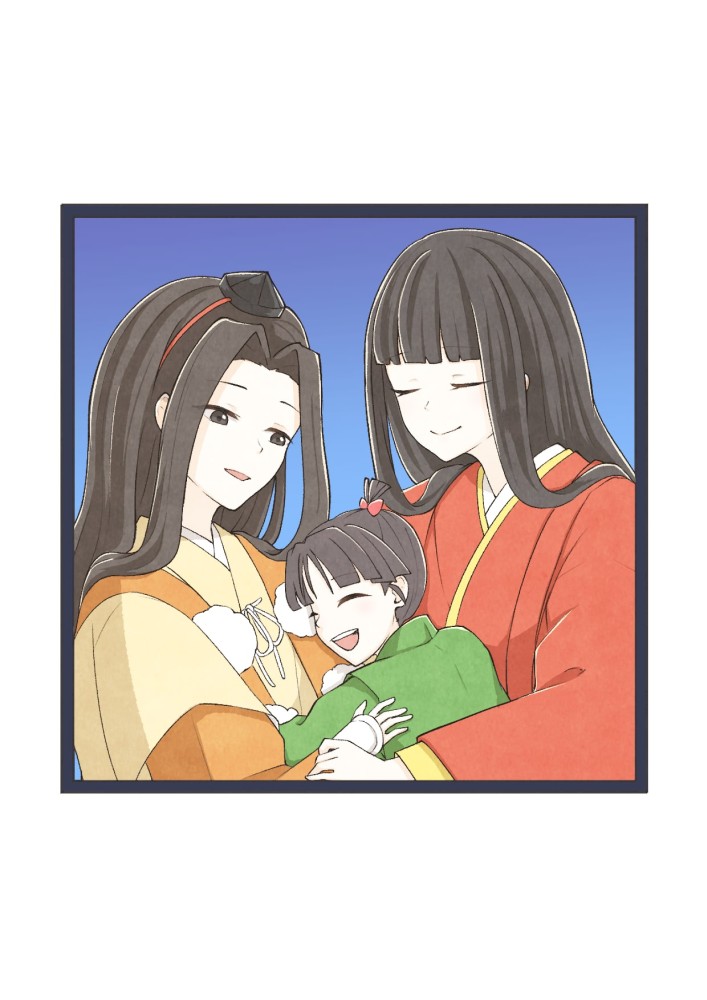

黒アカネが母親らしく、歳の離れすぎた兄弟を抱き寄せた。

正座の導師が指導して、親子三人とあるきと、とりでの無頼漢どもは、そろって正座をした。

あるきがこっそり、ほくそ笑んだ。

「そんな高貴な血筋の子の面倒を見てやったんだ。大陸の皇太子から金銀の礼をたんまりいただかねえとな」

いきなり、目の前の地面に錫杖が突き刺さった。

「聞こえたぞ、あるきさん。筋が通る話かもしれぬが、ハシルが高貴な血筋と証明できるものが何もない。残念ながらあきらめてもらおう。我らは母子三人で平和に暮らしたい」

あるきが苦虫をかみつぶした顔をした。

「ちぇっ、ちぇっ、追いはらわれたか。また遊び人に逆戻りか~~」

導師にしたがって砦の門をくぐると、茜色の雲が金色に混じって一行の行く手を照らしていた。