[218]正座の模範生

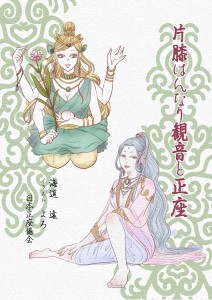

タイトル:正座の模範生

タイトル:正座の模範生

発行日:2022/02/01

シリーズ名:某学校シリーズ

シリーズ番号:20

分類:電子書籍

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

ページ数:48

販売価格:200円

著者:虹海 美野

イラスト:時雨エイプリル

内容

歴史を教える漆左箸子(うるさはしこ)の実家は老舗の日本料理店で正座や作法といったしつけに厳しい家だった。

箸子は家庭環境の似た子の通う、きめ細かなカリキュラムの女子高で歴史を勉強したいと考えたが、両親の考えに沿い、一般の公立高校へ進学した。

箸子はそこで男子生徒の笑(しょう)と出会い、彼の歴史に関する知識に感嘆する。

笑は箸子の店にある掛け軸を見せてほしいと頼み、箸子はその許可を父に取ることになり……。

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/3624587

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止します。

1

時は昭和。景気はうなぎのぼり、街ゆく人はみな陽気で、おしゃれに余念がなく、金に糸目をつけない。所謂、バブルと呼ばれる時代だった。

それは小学生、中学生も同じで、長期休みに入れば家族で海外旅行は珍しくなく、連休中はテーマパークやリゾートを満喫し、休み明けにはお土産とともに、どこへ行ったと仲間と盛り上がる。一通りの休日報告が終われば、共通のテレビの話に花が咲く。穏やかで、価値観や見つめる方向が比較的みな同じ時代だった、と今、漆左箸子は振り返る。それから年号は二度変わった。三人の子どもが独立し、平日は高校で歴史を教える日々は、それなりに充実している。特に今年の夏休みに入ってすぐは部活の副顧問の仕事が入り、早朝から学校の調理室に出向き、通常の仕事をしながら部活の活動も手助けし、かなり忙しかったものの、その活動も無事成功した。

歴史の授業を計画通りに進め、時折歴史上の人物の逸話などを盛り込むが、冗談などは一切言わず、にこりともしない漆左箸子は、校内ではやや近寄りがたく、厳しい存在であり、それゆえ、生徒との交流もほぼなく、箸子の名前どころか、担当教科も把握している生徒はごく僅かだと箸子自身、自覚している。

ところが、先に述べた夏に急遽任されることになった調理部の指導で初対面から、失礼この上ない態度を取った一年生の宝という女子生徒に、『漆ちゃん』と呼ばれるようになった。校内ですれ違う際にも必ず『漆ちゃん』と連呼し、走り寄って来る。箸子自身が言うのもなんだが、物好きというか、怖いもの知らずな生徒で、この先の彼女の性格の伸びしろ、行く末を思うと、面白くもあり、心配でもあり、つまるところ目が離せない存在になった。

もし、自分があんなふうだったら、と箸子はふと思うことがある。

そして、まず、それはない、と小さく苦笑する。

生まれたのがあの家だったからこそ、箸子は箸子であり、だからこそ、辿りついた出会いもあったのだと思う。

「背筋を伸ばしなさい」

箸子の生家、機尾師家の朝食は、和室でいただく食事の作法から始まる。

中学に入学したばかりの弟の大器は、運動部の体験入部で全身が筋肉痛になり、だるそうにしている。

しかし、風邪などの体調不良を除き、食事をきちんといただけるのであれば、お作法は守るべき、というのが機尾師家の暗黙の了解であった。

末の妹のさらは、スカートを広げていたことで、お尻に敷くように、と注意を受ける。

「はい」と、弟も妹も短く返事をする。

「正座をしたら、足の親指同士が離れないように。膝はつけるか握りこぶし一つ分開く程度で。肘は垂直におろして、手は太ももと膝の間でハの字になるように。脇は閉めるか、軽く開く程度に」

こうして、子どもたちの正座が整ったのを確認した後に、家長である父が「いただきます」と合掌し、箸を取り、全員が食事を始める。

箸子の周囲では、朝家族で寝過ごして、パンを口に入れながら大急ぎで着替えて、歯磨きガムを噛みながら学校へ来たとか、朝食べる時間がなかったので、コンビニでお菓子を買ってきた、という子が珍しくなく、むしろ面白い子の話題性として受け入れられている。そんな同じ学校で学ぶ人たちが、我が家の食事風景を知ったらどう思うだろうか、と考える。

朝食の場では、まず正座についてのしつけがあり、その後も汁物のいただき方、魚のほぐし方など、挙げたらきりのない作法が事細かに教えられる。

毎日のことなので身に着いているが、それでもちょっとした過ちがあれば、その場で直される。

親がしつけられるのは、子が手元にいる時までで、手を離れた後に本当の教養や作法というのは必要になる、というのが両親合意の考えだった。

箸子の父は板前で、若い頃に都心の有名店で修行をした後に、実家へ戻り、日本料理店を継いだ人物である。店には広い日本庭園があり、客間はカウンター席の他、奥には個室が多数あり、それぞれの室内には屏風や掛け軸、年代物の花器に母の生けた花が飾られている。料理は昼、夜ともにコース料理が主で、お祝い事や会社での行事などで予約が入ることが多かった。店は箸子の父のほかにも、祖父の代からこの店で働く職人さんのほか、高校の調理科を卒業して就職した箸子とさほど年齢の変わらない職人さんまでの四人が厨房に入り、接客は母のほかにも二人の仲居さんがこなし、暖簾が守られている。

つまり、箸子の家はそこそこに余裕があり、且つ歴史ある屋敷と広い敷地を有し、日本文化にも精通していた。

夕食は父は仕事のため、同席することはなかったが、その時間だけは母は一端敷地内の自宅へ戻り、箸子たち三人の食事に寄り添った。その点は、やや他の家庭と異なっていたとは思われるが、広い意味ではお嬢様と呼ばれる部類に入る家庭で箸子は育った。

家の経済面や教育方針から考えれば、伝統ある女子校に小学校、中学校から通っていてもおかしくなかった。

むしろ、その方が周囲との調和も取れていたのではないか、と箸子は思う。

家庭でのしつけや考え方において、小学校、中学校まで、周囲と温度差がありすぎ、おまけに長女気質の気真面目さが強く出る箸子は、全くもって、学校生活を楽しめなかった。

小学校低学年の頃は放課後に公園で遊んだり、お互いの家で遊ぶ約束をしたりと、周囲との親交を深めていたが、そのうちにお小遣いをもらい、あのお店でお菓子を買おうとか、シールを買おうということになると、箸子の家ではさまざまな制約があり、その付き合いについていけなくなった。更に小学校高学年になれば、大型スーパー内にあるゲームセンターで遊ぶ機会も増え、それも箸子の家では禁じられており、ことごとく、友達になる直前でその関係は途絶えた。たまに内向的で大人しい子と親しくはなったが、残念ながら、そういった子は高確率で漫画やアニメ、ゲームが思考の大半を埋め尽くしている子だった。それらの趣味に箸子はあまり興味を持てなかった。逆に箸子の好きな歴史について、関心を示してくれる子もいなかった。むしろ、漫画やアニメ、ゲームは一定数の支持、理解、共感を得ていたのに対し、箸子の歴史好きは、皆無に等しかった。子どもながらに、知り合った当初は歩み寄ろうとそれなりの努力は互いにしてきたと思うが、親友にまではなれなかった。ただ、バスでの遠足や旅行などで女子は大抵一緒に過ごす特定の存在がいて、そういう時には暗黙の了解で隣同士の座席に名前を記入し、自由行動では一緒に過ごした。だから、特別辛かった、という記憶もないが、一部の子たちのように『ずっと友達でいようね』と強く誓い合うような友情を知ることもなかった。

一度、幼稚園で同じクラスだった女の子と偶然書店で会ったことがあった。

その子は小学校から電車で四十分かけて私立の小、中、高一貫の女子校に通っていて、地元に親しい友達がいないことからか、とても箸子を懐かしがってくれた。そして、ゲームセンターなどには誘わず、書店の外にあるベンチで少し話せない? と箸子に訊いた。箸子が頷くと、「家の人に連絡する」と言って、携帯電話のなかった当時、彼女はいつでも電話をかけられるように用意しているらしい十円玉の入ったコインケースを出し、これまた当時は多く設置されていた公衆電話を利用して、家に連絡をしていた。隣に立っていたので、その内容は箸子にも聞こえた。『幼稚園で一緒だった、機尾師箸子ちゃんと駅の傍の本屋さんで会ったから、少し話してから帰るね』と言い、『はい、四時半までには帰ります』と返事をし、『ベンチでお話するのにジュースを買っていい?』と許可を取り、『ありがとう』と言って電話を切った。その一連のやり取りは、まさに箸子の家と同じだった。誰とどこへ行き、何時に帰宅するか、必ず親に言うことが義務付けられていた。その子は電話の最後に、親にジュースは箸子ちゃんの分も一緒に買うようにと言われたと言って、いいよ、と遠慮する箸子に、そうさせて、と返し、自販機でジュースを買ってくれた。その後、短い時間だったが、その子と話した箸子は、その子の通う学校のお友達の多くが、箸子の家の教育方針と似ていることを知った。そして、その子自身は歴史に強い関心はなかったが、それでも授業で取り上げられた歴史の内容や取り扱った資料、研究の取り組み方について話してくれ、その中であまりお友達を作るのが好きではなさそうだと思っていた子の発表は、クラスの皆が知らなかった歴史上の人物の紹介であり、恋愛を含めた内容で、今ではクラスの歴史博士と呼ばれていると話した。

その後、再会した幼稚園時代の同級生だったその子の家のおじいさんの何歳だかのお祝いで、その子の親戚一同が箸子の父の店に来た。

箸子はその子と再会したこと、ジュースを買ってもらったことを両親に話しており、母が食事の終わりに「以前箸子がお世話になりました。本日はおめでとうございます」と、紅白の色鮮やかな羊羹を食後にお抹茶と一緒にお出ししたのだった。

その子とは、年賀状のやり取りのほかに交流はなかったが、高校受験を考える年齢になった箸子は、高校は日本文化を学んだりする、お上品な女の子の通う学校に行きたいと両親に言ってみた。しかし、若いうちはできるだけ多くの価値観を持つ人と一緒に過ごした方がよい、というのが両親の意見だった。そして、専門的に学びたいことがあるのなら、そうしたことに重きを置いている学校を探してもいいし、自身で進学後に学校の先生に質問したり、図書室を活用して自由に勉強するのもいいのではないか、と助言された。そうした両親の意見は、箸子の希望を打ち消すものではなく、あくまでも、そうした見方もある、といった範囲に留められ、それに箸子も納得した。自分の手元にないものが、眩しく思えたのは確かだが、自分の手元にあるものを知っておくべきだ、と思った。

一方、弟の大器も、妹のさらも、友達と遊ぶ時の両親との約束は箸子と同じだが、二人は気真面目過ぎる箸子とは違い、ゲームセンターに行きたい時、ほしいゲーム機がある時、その理由とともに、実にうまく、言ってみればプレゼンのようなことをして買ってもらっていた。それを箸子は賢いと感じたが、ずるいと思ったことは一度もなかった。弟、妹が楽しそうにしているのは、箸子にとっても嬉しいものだった。

2

こうして、箸子は公立の高校に進んだ。

学校見学をした時に、図書室で取り扱っている資料の幅が広かったこと、たまたまこの時校内を案内してくれた先生が歴史を教えていて、昔この高校の裏山で土器が発掘されたことを話していたこと、そして、当時はまだ家庭科は女子のみが学ぶ時代だったが、調理部に男子生徒が在籍していたことが決め手となった。

箸子は高校へ入学すると、早速休み時間は図書室に通い、古く貴重な資料を開いた。幸い、箸子の好む資料は、この高校ではほぼ借りる人がいなかったので、貸出禁止の資料を見たい時に図書室で誰かとかち合うことは一度もなかったし、箸子の借りた本が返却されるのを待つ生徒も皆無で、その点は自由であり、また気楽でもあった。調理部はやや興味があったが、見学した際に、男女仲良く活動していてとても楽しそうだったが、正直なところ真新しさは感じられず、部活には入らず自由に過ごすことに決めた。

高校入学後の弁当は、前日の夕飯の後片付けついでに下ごしらえし、自分で作るようになっていた。箸子の家は週の半ばの平日が定休日なので、親が疲れている点も配慮し、暗黙の了解でその日の米とぎと味噌汁は弟と妹が交代制で担当し、おかずは箸子が毎日の弁当のついでに作るようになった。初めは料理人だけに、どう受け止めたものかと考えていたらしい父も、次第に米の炊き具合、味噌汁の出汁の風味、そして箸子の作るおかずの味について、いいことだけを口にするようになった。そのことが、もともと厳しくしつけられてきた箸子たちにとっては、額面通りに受け取るのではなく、もっとこうするとよい、と自身で気づくことに繫がっていった。

ある日の昼休み、図書室へ行く前に早く食事を済まそうと弁当を広げた箸子の横を、購買でパンを買って来た子たちが通り過ぎた。

その時、「すごくきれいなお弁当だね」と声をかけられ、箸子は顔を上げた。

昔から家にある濃い茶色のわっぱの弁当箱に、海老、人参、ナス、しいたけ、しその天ぷら、だしまきたまご、筑前煮、アユの甘露煮、火で軽くあぶったアスパラガス、おこわ、雑穀米を混ぜたおにぎりが一個ずつ、それに別の容器に四分の一にカットしたはっさくと、巨峰数粒を用意した日だった。

世間で人気のあるハンバーグや唐揚げは入っていなかったので、褒められたことに箸子は驚いた。

「お母さん、料理上手な人なんだね」と続けられ、「これは自分で」と言うと、「すごい!」と、歓声が上がった。

「私、機尾師さんと結婚したい」と誰かが言い出し、いつの間にか箸子は人の輪の中にいた。

「今度、私の分も作ってくれないかな。材料費払うか、なんか奢るかするから」と両手を合わせられ、「別に、お金とかはいらないけど……」と言う箸子に、「じゃあ、明日、私がいつも買う購買のパンとジュース、それにプリンも付けるから、交換しない?」と提案され、「もし、明日の私のお弁当が嫌だったら、無理はしないでね」と言って箸子は頷いた。

こうして始まったばかりの高校生活の中で、意外にも、箸子は自宅で培った料理により、友達を得たのだった。

3

楽しい学校生活はあっという間に過ぎた。

人気のドラマはビデオで録画予約し、居間のテレビが空いている時に見るようになった。

高校生になってからは、門限を守れば、行動も自由になった。家族の食事を自ら作るようになったことで、両親は少なからず子どもたちの成長を感じ、その頑張りを認めてくれるようになったのではないか、と箸子は思う。時折、祖父の代からいる職人さんに、「箸子ちゃんの作った甘露煮、昨日みんなでご馳走になったよ。上手いもんだね」と褒められることがあり、舌の鋭い職人さんが、半分孫のような存在の箸子を気遣って言ってくれることはわかりつつも、その言葉は嬉しく、また箸子のいないところで箸子の作ったものを職人さんや仲居さんに出す両親の心持ちが察せられ、直接褒められることの何倍もの称賛を与えられた気がした。

毎日の夕飯の片付けに、弁当の下ごしらえ、それが終わると勉強したり、図書室で借りた歴史の本を読むほかに、箸子には友達と過ごす時間が大幅に増えていった。高校の子と遊びに行くと、たまに羽目を外す子がいて、周囲の大人に非難されそうな時は、箸子が素早くそれを察知して、事なきを得て来た。

その様子を校内で垣間見たらしい教師は、座敷での食事の多い修学旅行前に、箸子に直々に日本食の基本的なマナーや正座についての指導を頼んだ。老舗の日本料理店の娘だという説得力とともに、実際に箸子の背筋を伸ばすことや、スカートは広げずにお尻の下に敷くこと、脇は締めるか、軽く開く程度でといった正座の具体的な指導は、教師にも生徒にも伝わりやすく、その甲斐あってか、普段おふざけの多い学校ではあったが、修学旅行での食事は、三泊四日の日程中に宿が一度変わったが、そのどちらでも、ずいぶんお行儀のよい生徒さんたちですね、と褒められたのだった。

自分と似た家庭で育った子の通う学校へ行きたいと思ったこともあったが、この学校で巡り合えた友達の存在と、この学校だからこそ、自分でも役立てることがあると感じた箸子は、自分の進路に遅ればせながら満足した。

一度、幼稚園で一緒だった、あの女子校に通っている友達に偶然会った。この友達のお母さんの開くランチ会や、親戚の七五三などのお祝いで、この友達の家族や親戚は店に来てくれているようだったが、この友達と箸子が顔を合わせる機会は本屋での再会以来なかった。

お互いに学校は楽しいかを尋ね、頷き合えた時には、本当に嬉しかった。

友達は大学受験のための勉強で今は忙しい、と言っていた。

箸子ちゃんは? と訊かれ、無意識に調理の専門学校を考えていると答えた。

高校二年の文化祭前の忙しい時期に、進路希望調査の用紙が配られた。

箸子は調理の専門学校の名を三校希望順に記入した。

両親にも行きたい学校のこと、通学方法、学費などについて説明し、両親は二つ返事で了承してくれた。

箸子の頭の中には、やはり家業のことがあったが、箸子は日本料理を選択する気はなかった。ただ、毎日厨房に入って店で働く気はなくとも、通わせてもらった学校で学んだ後、飲食店に就職し、その後、店の助けになるよう力を蓄えておきたいとは考えていた。

文化祭では、箸子のクラスは例年空いていて、荷物置き場になっている和室を借り、お茶屋さんをやることにした。

メニューは高校生でも失敗なく作りやすいゼリーや寒天を手作りしたみつ豆、購入したお餅をオーブンで焼いて入れるお汁粉などだが、餡子はあずきを水につけ、茹でるところから準備した。箸子が父の店で教えてもらい、それを学校で作った。手間のかかる作業ではあったが、誰も面倒だとか、疲れたとは言わず、普段学校帰りに買っているたい焼きなどに使われている餡がこんなふうに作られているんだ、という感動が大きかったようだ。そして、あずき本来の味や、甘さの加減、香りといったものに於いても、興味を示した。

箸子はずいぶんと色々な面で頼られ、友達は、仕事が箸子に集中していることを心配してくれたが、不思議と箸子はそれが負担ではなかった。

自分だけでやった方が早い気もしたが、丁寧にひとつひとつの作業とその理由を説明するのは性に合っていたし、みんなもわかりやすいと言ってくれ、向こうからも質問をしてくれた。

文化祭当日は、これまで頑張ったから、と箸子に自由時間を多めに入れてくれた。

家族は来ても、箸子に案内などは頼まないと言っていたし、友達はクラスで接客中だ。

一人での時間ができた箸子は、お化け屋敷や喫茶店には入りにくく、生物研究部や、折り紙研究部、数学研究部といった、研究成果を発表する部を回った。こうした部の見学は保護者や先生が多く、箸子は一人静かに自分のペースでそれらの発表を見た。そして、歴史研究部を訪れ、その中のひとつの発表の前で暫し立ち止まった。画用紙数枚に書かれた発表は、黒のマジック一色で、ほかの写真やカラーペンを駆使した発表と比べると、見劣りするように感じられたが、その内容の綿密さに釘づけになった。述べられている歴史についての記述のほか、その随所に武将の妻、子の家系図が書き足されていたり、どういった恋文を書いた人物か、とその恋文についての紹介があったりと、その歴史のつながりに、箸子は圧倒された。歴史が好きで読んで来た様々な本の知識が集約されているようだった。ああ、私が読んだ人物はこんな人だったんだ、という新たな発見の連続だった。

箸子は発表の教室のパーテーションの影で、どこかのクラスで売っていた焼きそばを食べていた部員に「あの」と、声をかけた。

「はい」と顔を上げた部員に、箸子はあれ、と思った。

顔を上げた男子は、漆左笑といい、クラスが同じになったことはないが、体育祭ではリレーの選手も応援団も兼任する、かなり目立った男子だった。

ここの当番は、誰かに頼まれたのかもしれない……、と箸子が戸惑っていると、「なんですか」と訊かれた。

「あの、あそこの発表、すごいので、できれば、少し、写させてもらいたいので、制作者の方に許可をいただきたいんですけど」と、箸子は切り出した。

「ああ、あれ? いいけど……」

「あの、制作者に許可は取らなくていいんですか?」と再度箸子は尋ねた。

「いいよ、あれ、俺が書いたのだから。見づらいでしょう?」と屈託なく笑う。

「ええ!」と、箸子は、驚き、おののいた。

「……そんなに驚く?」

「うん。この部の人だとすら思っていなかったから」

「それじゃあ、驚くか」と、失礼なことを言ってしまった箸子に対し、笑は一人納得している様子だ。

そして、「これ、あの画用紙に書く前の下書きのノートのコピー、よければあげるよ」と、ノートの間に挟んである紙をくれた。

「でも、こんな大切なもの……」

「いや、あんまり見に来る人もいないし、あの発表、全部見てくれたの、機尾師さんだけだろうから」

「……ありがとう。大切にする」

これが、漆左笑と、機尾師箸子の出会いだった。

3

文化祭が終わると、定期テストが始まる。それと併行して、さまざまな大学、専門学校で学祭が行われる。学祭では、進学希望者のための進路相談コーナーや、体験授業が開かれる学校もあり、皆、忙しい中、進路に向けてあちこちに出かけていた。

箸子も希望する学校を回り、最終的に第一志望をどうするか決めた。

休みの日、学祭の帰りの駅で、箸子は声をかけられた。 振り返ると、大学のパンフレットの入った封筒を持った笑がいた。

「今帰り?」と訊かれ、専門学校の学祭に行ったと説明すると、笑も同じだと言った。

「どこを受けるの?」と訊くと、いくつかの大学を挙げた。多くの人が知る有名校から、箸子の知らない学校まであったが、笑は、歴史を専攻して、自分の好きな歴史の本を出している先生のゼミに入りたいと思っていると話した。どんな本かと訊くと、箸子が図書室で借りたことのある本だった。それを箸子が言うと、笑は、自分も図書室で借りて面白かったから、本屋で取り寄せてもらって、それからその先生の本を読むようになって、夏の体験授業にも参加したのだと教えてくれた。

箸子の中に羨望が生まれた。

「へえ、すごいね」と言った箸子に、「機尾師さんの家、あの駅の近くの老舗のお店なんだって?」と笑は訊いた。

「うん」と、その意図がわからず頷く箸子に、「お店の掛け軸、見せてもらえないかな。前に先生に、あのお店は老舗で、飾ってある掛け軸や屏風も年代物の価値あるものがたくさんあるって聞いて」と笑は切り出した。

「掛け軸?」

首を傾げる箸子に、笑は緊張した面持ちで頷いた。箸子は歴史好きだが、平安時代の物語や、戦国武将に興味があり、掛け軸や屏風にまで関心はなかった。

「無理だったらいいけど」と笑は俯く。

すぐにいいよ、と言いたかったが、はっと、箸子は父を思い出す。

掛け軸を見せるだけ、と思ったが、掛け軸は店の客間にある。

店は父が取り仕切っており、当然その客間に立ち入るのは、営業時間外でも許可が必要である。

「お父さんに、訊いてみるね」と、箸子は言った。

「ありがとう」と笑は嬉しそうだった。

できれば叶えてあげたい願いだが、大きな壁が立ちはだかっていることは、箸子にもわかっていた。

いつ言い出したものか、と箸子は迷いに迷った。

お友達とカラオケに行きたいとか、映画はいいか、とか、夕飯をファミレスで食べて来ていいか、とか、年齢ごとに箸子なりの関門はあった。大抵は友達とどこかへ行こう、というのが基本だった。しかし、今度は家に友達を呼びたい、というお願いだ。それだけなら、まだ父が仕事の時に勝手に遊べばよかったが、呼ぶ場所が父にとって最も厳しい目を向ける店である。

困りに困り、母に相談すれば、それはお父さんに訊いてみないと、と短く返されて終わってしまった。

仕方がない。

夕飯に箸子はいつもより手の込んだ、父に幾度も褒められたおかずを作り、父が食事を終えたところで、笑のお願いの件を切り出した。

まず、いかに笑の歴史の研究が綿密であるかを説明し、また、歴史の好きな箸子に時間をかけて仕上げた研究の資料をほぼそのままくれた恩について力説し、その上で、決して客間を汚さず、時間もあまり取らせないので、店の掛け軸や屏風を見せてあげられないか、見せてあげたい、と懇願した。

父は「うん」と短く頷いた。

そして、「きちんと座って見るなら構わない」と言い、「ごちそうさま」と席を立った。

4

さあ、どうしようか、と箸子は悩んだ。

家に来てもらう、それほど親しくない学校の知り合いに、作法をきちんとして正座するならいいよ、とは言いにくい。

どうしたものかと箸子が思いを巡らしているところへ、偶然笑と図書室で会ってしまった。

「あの、この前のことなんだけど、来てもらうのはいいってことなんだけど……」と、箸子は歯切れ悪く切り出した。

すると、「この前、頼み忘れたんだけど、もうひとつ、お願いがあって」と笑が言う。

「え」と、箸子は固まる。

家に来てもらうことにも条件があるのに、まだ何かあるのか!? と、途方に暮れた気分になった。

「あの、申し訳ないんだけど、お座敷に上がる時の、正座の仕方を教えておいてもらえないかな?」

笑の申し出に、箸子は再度「え」と言い、数秒置いて、「……いいよ」と頷いた。

笑と箸子は図書室の端、図鑑などが置いてある人のあまり来ないところへ行った。

そこで二人は上履きを脱ぎ、正座をする。

「背筋を伸ばして、膝はつけるか、握りこぶし一つ分開くくらい。手は太ももと膝の間にハの字になるように。脇は締めるか、軽く開く程度で。親指同士は離れないようにね」

自らも正座をしながら、笑の正座を見ていく。

「うん、すごく上手」と箸子が言い、二人は立ち上がった。

店に来ていいのは、休みの日で、掛け軸や屏風を見た後は、箸子がきちんと使用した部屋を掃除することが条件だった。

約束の日、笑はお礼にと、箸子に歴史の資料本を三冊買って来てくれた。

高い貴重な資料をもらうと思うと申し訳なかったが、その気持ちが嬉しかった。

いつか何かを返そうと思いながら、店の戸を開けると、驚いたことに父がいた。

うわっと、声を出しそうになるのをなんとか抑え、「お父さん、今日はありがとう。こちら、同じ学校の漆左くん」と、笑を紹介する。

笑は箸子のような緊張がない朗らかな様子で、「はじめまして、漆左笑です。今日はありがとうございます」とあいさつした。

父は「こんにちは」と短く言い、すぐに厨房へ入って行った。

箸子は早速笑を連れ、掛け軸や屏風のある客室へ向かった。

笑は大きく広げられた屏風に目を見張り、持参したカメラのシャッターを切った。

それから正座で前のめりに近づき、細部まで見ては感嘆していた。

ほかの掛け軸も同じ様子で、花器やそこに生けている花にも興味を示した。

一通り見て、笑が「今日はありがとう」と帰ろうとした時、「箸子」と、箸子は父に呼び止められた。

「はい」と返事をして、父の方へ行った箸子に、父は二人が最初に入った部屋に顔を向けた。

「せっかくだから、食べていってもらいなさい」

「え?」

箸子は襖を開ける。

そこには秋のコース料理が並んでいた。

「後で水菓子も持って行くから、ゆっくりしていきなさい」

父は短く言って、去って行った。

後から来た母が、「おうちに連絡するなら、入り口に電話があるから、遠慮なく使ってね」と付け加えて行った。

ただただ驚いていた箸子は、同じく驚いている笑に、「お父さんが、食べていってって」と言うのが精いっぱいだった。

驚いたままの二人だったが、向かい合って正座し、箸を取ると、だんだんと緊張がほぐれてきた。

そこで笑は、箸子は歴史の勉強は高校まででやめるのか、もし、これからも続けるのなら、自分が大学で研究したことも見てもらいたいと言った。

ふっと、箸子の中に笑と同じ大学で学ぶ自分の姿が浮かんだ。

そして、自分の進路は違うものだということに心が僅かに痛んだのだった。

5

箸子は今日も歴史を教え、放課後の校内を歩いている。

夫の笑は大学卒業後、歴史書を扱う出版社に就職した。

調理の専門学校を卒業した箸子は、その間も勉強をし、二年遅れで笑と同じ大学に入学した。

入学後は、アルバイトとして飲食店の厨房で働いた。初めは簡単な仕事ばかりだったが、次第に難易度の高い仕事も任せてもらえるようになり、やりがいを感じた。また、専門学校に通っている頃から、さまざまな店の食べ歩きをしており、それは大学に入ってからも続いた。そのうちに、世間ではパソコンのホームページを作る人が増え、箸子もパソコン環境を整えると、自分の料理を発信するようになり、多くはないが、支持してくれる人も現れた。

そのうちに、調理科のある高校を卒業した弟が父の店の厨房で働くようになり、箸子の作った押し寿司や抹茶のゼリーなどを父たちと改良を重ね、店のメニューとしてだけでなく、お土産用の商品としても出すようになった。

高校卒業後から、同じ大学で過ごした二年、就職した後も二人の関係は続き、箸子は笑と結婚した。

今思うと、笑が店に来た時、父が料理を出してくれなければ、この未来があったかどうか、わからない。

子ども三人はそれぞれの進路を決め独立したが、多感でエネルギーに溢れる高校生を前に教鞭を取っていると、時折自分が高校生だったことを思い出す。

特に最近それを思い出したのは、宝という、自分の育った家では考えられないような言動の数々をするお行儀の悪い、けれど天真爛漫で皆に愛される女子生徒と、そんな女子生徒を密かに想う気真面目な丁太という男子生徒の二人を見たからかもしれない。

宝目的で正座を学びたいと言う丁太の意図に気づかない宝に、箸子は丁太が正座を学びたがっていると頼まれた。

まあ、私がどうこうすることでもないと、やや丁太に同情しつつ、箸子は丁太に正座と食事の作法の指導をした。

その日、今は弟が継いでいる実家の店に頼まれていた、農園の野菜を買いに行った。その農園は祖父の代から懇意にしており、多くの採れたての野菜を売ってもらっている。大抵は父か弟が直接農園に出向いているが、事前に頼んでいた果物と野菜を買うだけの時には、農園の近くの高校に務める箸子がその役を買ってでていた。学校を出るところで会った宝がその買い物に同行してくれ、その途中で丁太にも会い、丁太は荷物持ちを申し出てくれた。

先ほど丁太に食事のお作法も教えたのは、本当に偶然だった。

ただ、なんとなく、宝の方で丁太を少しくらい特別に想っており、二人がうちの店に来る機会があるのなら、という気持ちもないではなかった。

二人を見ていると、天真爛漫な宝の言動はいつも通りだが、丁太といる時はより安心しているというか、気を許している様子がうかがえた。

店に着くと、箸子は弟にそっと、二人に食事をさせてくれるように頼んだ。

弟の方は初めからそのつもりだったらしく、すぐに準備を開始してくれていた。

「昔、姉ちゃんが笑さん連れて来た時みたいだね」と、笑った。

この弟も、妹も今は結婚し、子に恵まれ、楽しくも忙しい日々を送っている。

そして今も厨房に立つ父や、店で働く母に会いに、その子どもたちが隣の実家へと顔を見せにやって来る。笑と箸子の三人の子どもも、小さな頃は二人に連れられ、大きくなってからは一人で、そして結婚という人生の大きな節目を迎えた時には大切な人を連れ、訪れた。

夕方からの開店準備を箸子が手伝っていると、丁太と宝が「ご馳走さまでした」と箸子や厨房に向かって頭を下げた。

二人が店を出た後、弟が「これ」と、紙袋に入った重箱を箸子に渡した。

「お父さんが、持ってけって」

「ありがとう」と箸子はそれを受け取り、厨房にも声をかけ、家に帰った。

夕飯の支度をする必要のなくなったこの日は、生徒の小テストの採点をし、食事はゆっくりと摂った。

そこで箸子は、今日の出来事を夫である笑に話した。

「水菓子を出す時に、宝ちゃんが、かき氷かと思ってて、それが面白くて」と箸子が言うと、「俺も初めて箸子の家に行った時、お父さんが『水菓子も持って行くから』って言った時、何がくるか、よくわかってなかったよ」と笑った。

「そうだったの?」

「高校生で、水菓子ってわかるかな」

「でも、歴史に詳しかったでしょう?」

「天ぷらが入ってきた文化なんかは知ってたけど、それは知らなかったんだよ」と笑は苦笑し、時間が経っても、からっと揚がっている天ぷらを小皿に取る。

「まあ、夏に箸子が『久しぶりに青筋が立つくらい腹の立つ子に会った』って言っていた、宝ちゃんて子が、その後箸子に懐いてくれたことが、何よりうれしいよ」

「そうね。本当にあの時は腹が立ったけど、ああいう子もいるんだと勉強になったわ。まあ、この先、あの調子でいて、注意されることはあるでしょうけど、丁太くんが一緒にいれば助けてくれるでしょう」

「その二人、箸子は応援しているの?」

「そこまでではないけど、なんだか、かわいらしくてねえ」

「へえ」と笑は頷く。

ほんの束の間、高校生の頃の出会いを思い出した二人だった。

若い頃は焼肉の食べ放題や、ホテルの昼間の比較的安いビュッフェに行くのが楽しみだった箸子や笑だが、最近では、天ぷらもいくつかつまめば満足し、後は出汁のしみた薄味の煮物に、上品な俵型のお赤飯、おこわのおにぎりを一つずつ食べれば、もう十分という年齢になった。水菓子という言葉を思い出し、冷蔵庫から箸子は梨を出してきれいに切り分け、ガラスの器に盛ってテーブルに出す。

テレビからは、二人の好きな歴史番組のナレーションが物静かな音楽とともに流れていた。

笑とゆっくりと摂った夕飯の後、箸子は丁寧に重箱を洗った。

この重箱に、高校生の頃父が褒めてくれたおかずを作って今度届けよう、と箸子は思う。

その後、箸子より先に、バターの香るふんわりとした焼き菓子を可愛らしく一つ一つラッピングして大きな紙袋いっぱいに入れ、丁太と宝が「先日はご馳走さまでした」と店を訪れ、箸子の弟はもとより、箸子の父を驚かせたのだった。