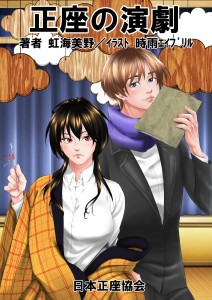

[71]正座の親睦

タイトル:正座の親睦

タイトル:正座の親睦

発売日:2019/11/01

シリーズ名:某学校シリーズ

シリーズ番号:4

分類:電子書籍

販売形式:ダウンロード販売

ファイル形式:pdf

ページ数:44

定価:200円+税

著者:虹海 美野

イラスト:時雨エイプリル

内容

ハヤミは学校の授業の一環であるお作法などの正座が少し苦手な高校一年生だ。

そんなハヤミを気遣って同じクラスの優しい男子、友が正座の仕方を助言してくれたが、素直になれないハヤミは感じの悪い返事をしてしまう。

後悔するものの、なかなかハヤミは友へ謝れない。

一方、女の子に人気のある友は文化祭で茶道部に来るように誘われる。

偶然その場にいたハヤミは、友に一緒に茶道部にと誘われ、参加することになってしまうが……。

販売サイト

https://seiza.booth.pm/items/1652082

本文

当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。

1

「正座の時は、肘を垂直におろして、脇は閉じるか軽く開くくらいがいいよ。膝はつけるか、少し開くくらいで、足の裏は親指が触れるか重なるようにするといいよ。それと背筋を真っ直ぐにして、少し重心を前にしたり、前後左右に体の重心を移動させるとしびれた時にいいんだよ」

穏やかな、一点の悪意もない物腰だった。

善意そのものの助言に、しかし麻雁ハヤミは、「うるさいなあ、わかっているよ」と苛立った、拒絶の返答をした。

少し驚いた顔をした古白友は、すぐに「余計なこと言ってごめん」と笑った。

謝るのは自分なのに、と思ったけれど、言えなかった。

ハヤミが入学した某瑛校はお作法、お茶、お花の授業のある女子校だったが、現在は共学になった。すでに全校生徒が男女共学の状態でハヤミは入学したが、元女子校ということや、共学後もお作法、お花、お茶の授業があり、昼食は全校で給食をいただく、という伝統は引き継がれた。そうしたこの高校に敢えて入学をする男子の大半は良くいえば控えめで優しく、女子の本音としていえば頼りない存在で、それは入学当時からの女子の間での共通認識となっていた。

男子の方でも、そうしたどこか冷やかで、時には批判的な女子の態度を感じ取っているらしく、女子が多少強く出てもそれに対抗する姿勢を見せることなく、大抵は引きさがっていた。先ほどの友に対してのハヤミの態度もその一例に過ぎないといえば、それまでだった気もしてくる。

けれど、ハヤミがお作法の時間に正座で足を痺れさせ、苦労していたところに、クラスメイトの男子、古白友からの先の助言があり、それを突っぱねてしまったという事実は変えようがない。

授業の後なんとなく罪悪感を抱き、ハヤミは数メートル前方を歩く古白友の後ろ姿を見遣った。

友は江沢素と香賀見直と仲がよく、三人はいつも一緒にいる。今も三人は何かを楽しそうに話しながら歩いている。

どう考えても私が悪かったのに、と溜息をつく。

「ハヤミ、どうかした?」

声をかけてくれたのは、入学後仲良くなった勝田キリだった。

キリはもともと勝気な性格であり、何事もてきぱきと出来て、入試での順位も上位だったと聞く。しっかりしていて、裏表のないキリとは一緒にいて楽だし、自分も自然体でいられる。

「さっき、正座の時古白にちょっと正座のこと言われて、『うるさいなあ』って思わず言ってて、自分的にもよくなかったかなと……」

キリはハヤミの反省している部分や、後悔している部分を理解しているようで、「大丈夫だよ、あいつら呑気でそういう細かいことすぐ忘れるから」と言ってくれた。

「そうだよね」

「そうだよ」

頷き合いながら、これでハヤミが額面通りに受け取ってこの件を忘れてしまう性格ではないことをキリもハヤミもわかっていた。

知っていて、それでも表面上は笑って次に進む。

学校生活はたくさんのことがあって、それを受け流していく必要がある。

ハヤミがこの学校を選んだのは、多くの生徒が詰めかけた説明会、文化祭においても、常にこの学校の先生や先輩たちが穏やかな物腰であったことが大きかった。大変な時に大変な顔をしない。相手のことを考えて、相手が不快にならないように最善を尽くすことが、この学校には浸透していると思った。二度訪れた文化祭では、部活ではなく、一般生徒の作品としてお花が展示されていた。一年生の男子の作品も多く選ばれていて、この学校の温かく、しなやかな校風の縮図を見た思いがしたのだった。

一方で、てきぱきと動く先輩方は、べたべたしたところがなくて、時折聞こえてくる会話もハッキリ要点を伝えていて、自分に合っていると思った。中学校の頃、バスケの試合の時には授業の一環であっても、ハヤミはつい勝負のことを考えて同じチームの子にきつい言い方をしてしまうことがあった。後で謝ろうかという気もしたけれど、陰口を言われているのを聞いてしまい、その気も失せた。みんなで頑張ろう、もっといい結果を出そう、そう思ってのことだったけれど、伝わらない。そのもどかしさや、疎外感は今も記憶に残っている。確かめたことはないけれど、多分、キリもハヤミと似た経験があるのだと思う。だからこそ、今の友とのやり取りをハヤミは話せたのだし、キリも、ハヤミの後悔しているけれど素直に謝れない性格を知っているからハヤミを責めないのだと思う。友との一件は、某瑛校に入学したけれど、今も私には中学校の頃から変えられていないところがある、と痛感した出来事でもあった。

かつて中学生だったハヤミは、憧れた穏やかさ、そしてハヤミの好む人間関係を備えたこの某瑛校に進むことに決めたのだった。中学校の先生からは、スポーツに力を入れる某椎校もいいのではないか、という話もあったが、ひとつのスポーツに打ち込んでいるわけではなかったことと、今の自分に足りないもの、求めているもののある某瑛校に行きたいという希望は揺らがなかった。

しかし、実際に入学してみると、お作法、お花、お茶の時間の正座は大変だった。学校見学の際に見た先輩方は優雅で楽しそうにこれらの授業を受けていた。質問の時に、誰かが「お作法やお花、お茶は未経験でも大丈夫ですか」と訊いていたが、先生は満面の笑みで「ほとんどの生徒さんが、この学校で初めてお作法もお花もお茶も学びますが、みなさんあっという間に慣れて、とても楽しんでいますよ。共学にする時には、このお作法、お花、お茶の時間を少し削ろうかという話も出ていたのですが、入学したばかりの生徒さんからの強い要望もあって、従来と同じ単位数でやっています」と答えていた。

別に削ってくれてよかったのに、とハヤミは今になって思うものの、見学当時はそうした熱心な先輩のいる学校であることや、それを受け入れる柔軟な学校側の姿勢にも深く感銘を受けたのだった。

そして、入学したこの高校は、入学前に思った通りのしなやかさと、望んでいた友達とが待っていてくれた。

けれど、それに自分だけが追いついていない、とハヤミは思う。

2

クラスにちょっとした変化を感じたのは、春の体育祭の後くらいだった。

これまで男子にきつく当たっていたキリの態度が、どことなく変化していたのにも気付いた。キリは以前友や素、直の悪口ばかりを言っていた。あいつら仲良くすることばかり考えて、小テストの前も全然勉強していない、とか、体育祭の男子騎馬戦も絶望的とか、そんなことを言っていた記憶がある。けれど最近は、朝友、素、直が「勝田さんおはよう」とキリに挨拶をすると、キリは「二限目に古文のテストあるから今のうちに見ておけば」とか、体育の後の教室で「今日の男子のサッカー、勝てたんだってね」と、以前と比較し、随分好意的な声かけをするようになっていた。

そしてクラス内を見渡しても、それまで「本当、男子って頼りない」と男子の前で平然と言っていた女の子たちが、「これあげるよ」と以前なら女子同士でしかまわさなかったお菓子の袋を男子の方へも回すようになったり、「五限化学室だから、もう移動した方がいいよ」と、常におっとりというか、のんびりしすぎている男子にこれまた親切な態度を取るようになっている。

おまけに、である。

友、素、直の三人は草食系王子様などと、ほかのクラスの女子に呼ばれているらしいことも最近知った。それはほかのクラスの女子に留まらず、なんと他校の生徒にまで広がっているらしい。

確かに、言いたいことはハヤミにもわかる。

三人とも背はそれなりに高いけれど線が細くて顔が小さかった。温室育ちを絵に描いたようにおっとりとした雰囲気を醸し出し、肌や髪が小さな子のようにきれいだ。多分、食事にも気を遣う家庭の子なのだろう。そして、何よりも優しい。教室の入り口で女の子がいれば必ず先に通してくれるし、何かで小さな失敗をしてしまった子には男女問わずさり気なく声をかける気遣いができる。

まるで花が開くような、華やかな雰囲気がある。

それ故というか、なんというか、文化祭には三人のお花を展示しましょうとお花の先生は言っていた。ほかにもクラスからは何人かが選ばれて展示用のお花を生けることになっているが、あの三人はその中でも群を抜いている。

バランスや色あいが優しく、それでいて華がある。

そのことでも、三人への周囲の評価は上がっている。

ハヤミは完全に友への謝罪をし損ね、時間だけが過ぎていくのだった。

3

お茶の時間、友が教えてくれたように正座したハヤミは足の痺れもなく、お茶をたてることに集中できるようになっていた。確かに中学生の時の学校見学で先生が言っていたように、初心者でも正座もお作法、お茶、お花はどんどん上達するものだった。長い目で見れば、こうしてできるようになるのだと今になればわかる。けれど、それでも友は最初の段階で、正座で苦労していたハヤミに声をかけてくれた。その屈託のない親切心を受け止めきれない自分の、誰かれ構わずに向けられた反抗的な感情が、自分自身を窮屈にさせている。そう気付いたのは、やはりこの高校に入学したからだという気がする。

昼休みの終わりの教室移動で無意識にハヤミは友を見ていた。

友は相変わらず素と直と一緒に行動している。

そこへほかのクラスの女の子三人が走り寄って来る。

「素くん、今日パンケーキの食べ放題一緒に行かない? 割引券あるんだ。友くんと直くんも」

ずいぶん積極的だとハヤミは思う。

素は「ありがとう」と笑う。

なんとなく、クラスの女子が事の行く末を見ているのがわかる。もともとこの学校は全体的に男子がおっとりとしていて、女子が勝気だ。うちのクラスの男子に何か用? とでも言いたげな視線を送っている。しかし、勝気故というか、恋愛初心者が圧倒的に多いのもこの学校の女の子の共通項だったらしく、そこで間に入って行ける子はさすがにいないらしい。キリでさえ、黙って事の成り行きを見守るに留めている。素に声をかけた女の子たちもそんな視線に気付いているが、敢えて気付かない振りをしているのがわかる。

そんな女子同士の無言の攻防に全く気付かない、親切だけれど女子をわかっていないというか、恋愛に無関心というか、体質的な平和主義とでもいうのか、とにかく言ってしまえば知らないが故に平穏である素は笑顔で答えた。

「でもごめん。今日お母さんがクラス会に行っているから、弟と妹と買い物をしてカレーを作る約束をしているんだ」

「素の家、弟と妹まだ小学生なんだよね」と直がつけ加える。

「僕は無理だけど、二人はどうする?」と素が二人を見る。

「素が行けないから、僕もいいよ」と友が言い、「うん、僕も」と直も頷く。

「残念だけど、また今度一緒に行こう」と女の子たちに言われ、「ありがとう」と素が返す。

女の子たちが立ち去った後、歩み寄って来たキリが「あの三人って、本当に平和的だよね」と言う。揶揄したような口調ながら、どこかほっとしているのがわかる。クラスの女子も、同じような表情をし、それを隠すようになんでもない顔をして友達同士の会話に戻っていく。

「そうだね」とハヤミも頷く。

少し前までは、学校で家族優先の発言をする三人に冷ややかな視線を送っていたキリをはじめ、クラスの女子も今ではあの三人の穏やかさや家族を大切に思うことを隠さない真っ直ぐさをとても好意的に捉えるようになっている。

三人だけではなく、このクラスというか、この学校の男子は全体的に大人や家族、女の子に対して尖った態度を取らないとハヤミは思う。その姿勢がだんだんと女子にも広がっているのだと最近では思うようになった。もともとハヤミたちが入学する以前にできあがっていた穏やかな校風だと思っていたが、そこには確実に自分たちの代でも作り上げている雰囲気というのがあるようだった。

4

文化祭にハヤミたちのクラスは男女逆転の執事喫茶、メイド喫茶を行うことになった。クールで勝気な性格の女子が執事に扮し、どことなく優雅な雰囲気を醸し出す男子がメイドに扮しての喫茶店は、かなり期待度が高いとクラス内ではもちろん、ほかのクラス、学年からも注目されている。

今日は届いた衣装の試着を行っている。

女子での一番人気はキリだった。伊達にきつい性格というか、男前だけあるというか、正直普段の制服よりもキリの個性が光っている気すらしないでもない。

そして男子で一番人気だったのは友だった。色の白さや優しい顔立ちが黒髪ロングのウィッグと絶妙のバランスで、男女の両方が「おお」と歓喜と驚きの声を上げたほどだった。学校内を循環していた理事長先生も「こういうのも普段は見られない男の子、女の子の個性が出ていいですね」と優しげに目を細めた。ややおふざけ的な要素も含まれていたので、理事長先生がどう思うか、とクラス一同、そして新任の担任の先生も緊張していたのだが、どうやらそうした不安要素も解消されたようだった。

クラスメイトに友は囲まれ、楽しい雰囲気の中でハヤミは友と目が合った。

「似合うね」

みんなと同じように言ったつもりだったけれど、どこか力の入った、不自然な言い方になった気がした。失敗した、と思って俯くと、「麻雁さんも似合うね」と言う声が頭上でして顔を上げた。

友が笑顔でハヤミを見ている。

うっとりするほどの美少女に変身した友の笑顔と褒め言葉に、ハヤミはふっと心の力が抜けるのを自覚する。

今なら、『あの時はごめん』と言える気がした。

「あのさ、前の話なんだけど、」

ハヤミはそう切り出した。

その時「友くんかわいい、一緒に写メ撮ろう」と明るい声がした。

教室の窓の外から、この前パンケーキに友たちを誘った女の子三人が声をかける。

「ごめんなさい。文化祭当日まで非公開なので」とキリが窓を閉める。

「キリ、ナイス」と一緒にいた女子が笑う。

向こうの女子三人も負けていない。

「こっちも宣伝です」と、ドアを開けて入って来る。

「私たち茶道部で、文化祭の時にお茶菓子も出すから友くん来てよ」

友は女の子たちを見遣り、「ごめん、今話の途中だったんだ。少し待ってもらっていい?」と言って、ハヤミに「話途中だったよね」と話題を戻す。

「え」とハヤミは言葉に詰まる。

こういうざわめいた場所でもきちんと話の続きをしてくれる気遣いへの嬉しさと、とてもこの積極的な女の子三人の前で話の続きはできないと思う戸惑いからだった。

「あ、いいよ。大した話でもないから」

ハヤミは曖昧に笑う。

「もう話してもいい?」と女の子が聞き、友が「ああ、うん、ごめん」と頷く。

「茶道部に文化祭の時遊びに来て」

「友達も連れて」

明るく誘う三人に、「茶道、僕ちゃんとできるかな」と友は少し不安そうな顔をする。

「きちんとご指導もするから、安心して。初心者歓迎だから」

「じゃあ、麻雁さんも行く?」

「え」とハヤミが言う前に、三人の女の子が言っていた。

「初心者も大丈夫で、友達もいいって。同じ時間に喫茶店の当番入っているから、その後せっかくだから行ってみない?」

「え、でも……」

明らかに三人はハヤミを歓迎していない。

本音を言えば、素と直と友の三人で来てほしい。

そんなのは、ハヤミでなくとも、恐らくはここにいるクラス全員がわかっている。いや、友と直と素は例外だ。

「行こうよ」と友は尚も笑顔でハヤミを誘う。

「そうだよ、来てよ」

顔を無理矢理笑顔にして、三人のうちの一人が言った。

「茶道部の部員として、ほかの人のお茶をいただくところを見るのも勉強になるから」

ハヤミはその言葉に反応する。

もしかして私が正座とかお茶があんまり得意ではないのを見透かしている?

助けを求めるようにキリを見たけれど、キリは「よかったね、ハヤミ」と言い、その目は『負けるな、行って来い』と言っている。

「それなら、遠慮なく」

ハヤミは頷き、友だけが「みんなよかったね」と本心から微笑んでいたのだった。

5

おかしな話の流れで、どういうわけか文化祭で茶道部に行くことになってしまった。もともとお茶が好きならともかく、普段の授業もどうにかできてはいるけれど、決して得意ではないのに……。

結構楽しみにしていた高校で初めての文化祭は、茶道部に遊びに行く、という約束によりかなりハヤミにとって気の重い行事になってしまった。

ふう、と肩を落としとぼとぼと廊下を歩く。

「どうしたんですか」と声をかけてくださったのは、どういう偶然か茶道部の顧問をしている女の先生だった。某瑛校ではお作法、お花、お茶の先生をそれぞれお招きして指導を受けているが、生徒が希望して作った華道部、茶道部は学校の先生が顧問を引き受けている。時折お花やお茶の先生がご好意で指導してくださることはあるが、基本的には自主活動だ。茶道部の先生は普段古典を教えていて、一年生の授業も受け持っている。毎回古文の小テストがあり、一応は準備をしているのでハヤミは古典で再テストになったことがない。そもそもほかの教科でも、部活が大会前であるとか、ちょっと家族で旅行した翌日だった、という理由がある時を除き、大抵の女子は好成績を収めている。再テストになるのは、だいたいが男子だが、キリをはじめとしたしっかりとした女子の声かけの効果が現れ、だんだんとその人数は減りつつあった。そんなわけで、古文の先生から見た大概の受け持ちの女子はしっかりしていて、信頼度も高い。

「あまり元気がないですね。珍しい」

ハヤミは「そうなんですよ」と溜息をつく。

時は昼休みで、まだ次の授業までは時間があった。

「先生、三分くらいお時間いただいてもいいですか?」

「構いませんよ」と先生は笑って、廊下の隅に設置されているテーブルにハヤミを促し、持っていた古典の重そうな本を置いた。

ハヤミはそこで、行きがかり上茶道部のお茶会に文化祭で参加することになったことと、そこで失敗したくないことを手身近に伝えた。ほかのクラスの女の子とハヤミのクラスの女の子との友、素、直を巡るちょっとした抗争には触れずに話したが、先生の方ではなんとなくそれがわかっているらしかった。

「お茶が競い合うものではないってわかっています。だけど、まだ友達になっていない茶道部の人の前では、できれば失敗したくないです。きちんと基礎ができた上で楽しむってことだとわかっているんですけど、その基礎がまだ、私正座も最近ようやく痺れないで出来るようになったくらいで」

ハヤミがそう打ち明けると、先生が「それなら朝、少し一緒に練習しましょうか」と提案してくれた。

「いいんですか?」

「学校の施設は生徒さんが学習するためにありますし、自習室だってそのためのもので、テスト前には先生方が自主的に教えに来てくれるでしょう? 茶道室を文化祭開催の三日前までの間、そうですね、職員会議のある日は無理ですし、麻雁さんのクラスが一限目体育の日も無理ですから、月曜日と……」

「火曜日も大丈夫です」

「では、二日しかありませんけど、月曜日と火曜日にしましょうか。平等を考えて、掲示板には月曜日と火曜日の朝、茶道の講習会を行うお知らせは出しますね。理事長先生の許可もこれから取りますけど、まあ、今日はいらっしゃる日ですし、まず大丈夫でしょう」

先生はそう穏やかに段取りの旨を伝え、「では詳細は掲示板の方で」と言って去って行った。

6

朝の茶道、もとい正座の指導に参加したのはハヤミと茶道部の一年生三人だった。三人は茶道部の本番に向けての練習の数少ない機会としてやって来ているようだった。友たちを誘った三人がここに来ていなかったことは、ハヤミにとって大きな救いだった。

先生はまず正座の指導から始め、それから一通りのお茶の流れ、お菓子のいただき方などを教えてくださり、翌日には先生の事前説明なしでできるかを確認し、お茶の指導は終了した。基本的に授業で習う内容と同じではあったが、少人数で改めて指導をしてもらうと、また上達した自覚もあり、自信もついた。

それに実際に茶室での正座は、普段クラス単位で学習する和室とはまた違った緊張感があったが、文化祭の日もここで同じようにすればいいとわかったことで、だいぶハヤミは気が楽になった。

その三日後には文化祭本番で、学校内は慌ただしくなった。

前日の放課後までかかっての準備が終了し、翌日は生徒会の宣言により文化祭がスタートした。

女子校の頃は、母親や祖母が卒業生という家の子が多かったと言われているこの某瑛校は、文化祭でも訪れるのは家族が圧倒的に多い。我が子の発表や校内の展示を見て回る保護者に混じり、この高校の入学を希望している中学生が制服姿で歩いているのも見かける。腕章をつけた実行委員はそうした初めて某瑛校に来ると思しき中学生には積極的に声をかけ、案内役に徹している。

男女逆転の執事、メイド喫茶は保護者が多く訪れていたが、ほかのクラスと比較し、他校の女の子の姿も見られた。目当てはどうやら素、友、直の三人で、彼らに「お帰りなさいませ、お嬢様」のもてなしを受ける女の子たちは、ほぼ例外なく一緒に写真撮影に興じている。

ハヤミは今日割り当てられた担当の時間が終わったら、茶道部に行く予定だ。

担当の時間が終わるまで後十五分、というところで制服を着た中学生の男の子が一人教室に入って来た。

「お帰りなさいませ、ご主人様」と迎えて顔を上げると、あれ、と思った。友が中学生のコスプレをしてふざけている、と錯覚したが、友は後方でお嬢様の接客をしている。

「あの、兄は、古白はいますか?」

あ、とハヤミは思った。

友だと錯覚するほどに似ている、友の弟だった。

ハヤミは後方を振り返り、友を手招きして「ご指名」と小さく言った。

「ご指名?」と不思議そうな顔をした友は、すぐに弟に気付き、小走りに入口まで来た。

「一人で来たの?」と聞く友に弟は「うん」と頷く。なんだか頼りない。

「あのさ、もう担当の時間終わるから、一緒に行ってあげなよ」

ハヤミの提案に友は「でも」と手元のオーダーの用紙に視線を落とす。

「五番のテーブルでしょ? やっとくから、いいよ」とハヤミは用紙を友の手から抜き取る。

「うん、ありがとう」

友に似たかわいい中学生とメイド女装の友はすっかり注目の的で、通行人の視線を浴びながら、二人はパンフレットの案内図を見つつ歩いて行った。

7

友の受けた注文をまわし、その後数組を接客したところで時間になった。

ほかの子に相談なしに友を抜けさせてしまった責任から、ハヤミは担当の時間を少し過ぎるまで教室内で接客をし、茶道部へ行く約束の五分前に教室を出た。本来なら着替えてから行くはずだったが、その時間もなかった。

茶道部の前では、同じくメイド衣装のままの友が待っていて、ハヤミに手を振った。ハヤミは駆け寄り、「弟さんは?」と訊いた。

「演劇部の劇を体育館で見て、後は適当に見て一人で帰れるって。なんか、この学校、あちこちに実行委員もいて親切だから、大丈夫そう」

「そうなんだ」

そんな会話をしている間に前のお客さんたちが出て来て、友とハヤミは茶道部員に案内され、茶室へ入った。茶道部員は全員浴衣姿で、友は誘ってくれた茶道部の三人に気付くと、「みんなとても似合うね」といつもの笑顔で伝えた。周囲は浴衣姿で照れている茶道部員三人と、とてつもなくかわいいメイド姿の友、そして冷めた目でそれを見ている執事姿のハヤミを興味津津に見ているようだった。

この回で茶室に入ったのは部員のほかに友、ハヤミと、女子中学生の二人だった。女子中学生は緊張はしているものの、だいたいの茶道の流れはわかっているようで、落ち着いている。

正座をした時、ハヤミはふと友のスカートに気付き、「正座の時、スカートは広げないでお尻の下に敷くようにね」と小声で伝えた。友はすぐに「ありがとう」と言って、座り直す。私も、こんなふうにすぐにお礼が言えればよかった、とハヤミの心は疼いた。そしてまだ茶道部が準備をしているのを視線の端で確認すると、「前に正座のこと教えてくれてありがとう。あの時、嫌な態度を取ってごめんなさい」と、ずっと心にわだかまっていたことを伝えた。

友はなんのことだろう、と記憶を手繰り寄せているようで、少し間を置いてから瞬きし、「ああ、全然」と笑った。

「それよりこっちこそ、さっきは弟が来た時、当番だったのに先に抜けさせてくれてありがとう。本当に助かったよ」と頭を下げる。

素直で、真っ直ぐで、ハヤミはまだどうしたらいいか、少し困る。

「みなさん、本日は茶道部においでくださり、ありがとうございます」

茶道部員の挨拶で、ハヤミと友は会話を止め、背筋を伸ばしたのだった。

8

結果からいえば、ハヤミの茶道部への参加は大成功だった。

ただ、大成功すぎて、その楽しげな様子を写真部が見つけ、それが学校の広報に掲載されてしまった。

広報が配られ、ホームルームが終了した校内から校門まで、あちこちで広報を眺めながら生徒が下校して行く。

学校が終われば自宅へ直帰、もし途中でどこかへ寄るなら必ず自宅へライフラインをする深窓のご令嬢のような習慣のある友、素、直は並んで校門を出るところだった。

「すごい、友、載ってるね」と言う素の声掛けに、友は「うん、お母さんにも見せよう」と相変わらずの家族第一主義で屈託なく喜んでいる。

その後ろを歩く茶道部の女子三人は、しかし若干面白くなさそうな様子だ。三人と距離を取りつつ一人歩いているハヤミを何か言いたげに見ているので、「あなたたちも一緒に写ってるでしょ」と言ったが、友の隣に写っているのはハヤミで、しかもメイド、執事衣装の二人はいかにも二人で行動していて、茶道部へも遊びに来た、というふうに受け取られかねない構図になっている。

「別にいいけど」と一人が言う。自然と三人とハヤミは一緒に歩き出す。

「ならいいでしょ」と突っぱねて、なんとなく三人とハヤミは笑った。

その後で「ずいぶん、練習したみたいだね」と三人のうちの一人が言った。

「え?」

「私たちだって茶道部に入って、いろいろ勉強したから、努力してきた人のことは見ればわかるよ」

「ありがとう」とハヤミは言った。言って、素直にそう言える自分に少し驚いた。これは、友が教えてくれたことだ。この学校がしなやかな強さとともに併せ持つ優しさや穏やかさを、少しだけハヤミは学べた気がした。

「気が強くて、性格悪そうだと思ったけど、わりと感じいいね」と、三人はちょっとふざけてハヤミに言う。

「やっとわかった?」と返して一緒に笑った時、校門の少し先で友の「ありがとう」という声が聞こえて前方を見遣った。

「あ」と四人は同時に声を上げた。

他校の女子高生が二人、友に手作りのお菓子と思しき可愛らしい紙袋を手渡しているではないか。

「ちょっと、どうする?」と三人がハヤミを見る。

「どうするって、私は関係ないから」

「このままほっといていいの?」

「ほっとくもなにも、個人の自由でしょ?」

「言っとくけど、友くんていい人だけど、恋愛とか全然わかってないから。あのまま勢いに押されるかも知れないよ。なんとかしなさいよ」

「なんとかって……」

「頼りないな。勝田は? 勝田呼んで来てよ」

騒いでいるハヤミたちに気付き、素が「仲いいね」と穏やかに笑う。

「うん、文化祭で親睦が深まったの」と四人無理矢理笑顔を作って答える。

うららかな、秋の午後だった。